| Élément | |

|---|---|

61PmProméthium146.91512

8 18 23 8 2 |

|

| Propriétés de base | |

|---|---|

| Numéro atomique | 61 |

| Masse atomique | 146.9151 amu |

| Famille d'éléments | N/A |

| Période | 6 |

| Groupe | 2 |

| Bloc | s-block |

| Année découverte | 1945 |

| Distribution des isotopes |

|---|

| Aucun |

| Propriétés physiques | |

|---|---|

| Densité | 7.26 g/cm3 (STP) |

(H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |

| Fusion | 931 °C |

Hélium (He) -272.2 Carbone (C) 3675 | |

| Ébullition | 2730 °C |

Hélium (He) -268.9 Tungstène (W) 5927 | |

| Propriétés chimiques | |

|---|---|

| États d'oxydation (moins courant) | +3 (+2) |

| Potentiel de première ionisation | 5.597 eV |

Césium (Cs) 3.894 Hélium (He) 24.587 | |

| Affinité électronique | 0.129 eV |

Nobelium (No) -2.33 (Cl) 3.612725 | |

| Électronégativité | 1.13 |

Césium (Cs) 0.79 (F) 3.98 | |

| Rayon atomique | |

|---|---|

| Rayon covalent | 1.73 Å |

(H) 0.32 Francium (Fr) 2.6 | |

| Rayon métallique | 1.83 Å |

Béryllium (Be) 1.12 Césium (Cs) 2.65 | |

| Composés | ||

|---|---|---|

| Formule | Nom | État d'oxydation |

| Pm(NO3)3 | Nitrate de prométhium (III) | +3 |

| Pm(OH)3 | Hydroxyde de prométhium (III) | +3 |

| Pm2O3 | Oxyde de prométhium (III) | +3 |

| PmBr3 | Bromure de prométhium (III) | +3 |

| PmCl3 | Chlorure de prométhium (III) | +3 |

| PmF3 | Fluorure de prométhium (III) | +3 |

| PmI3 | Iodure de prométhium (III) | +3 |

| PmPO4 | Phosphate de prométhium (III) | +3 |

| Propriétés électroniques | |

|---|---|

| Électrons par couche | 2, 8, 18, 23, 8, 2 |

| Configuration électronique | [Xe] 4f5 |

|

Modèle atomique de Bohr

| |

|

Diagramme de la boîte orbitale

| |

| électrons de valence | 7 |

| Structure de Lewis en points |

|

| Visualisation orbitale | |

|---|---|

|

| |

| Électrons | - |

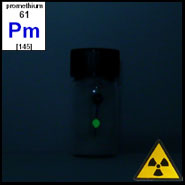

Promethium (Pm) : Élément du Tableau Périodique

Résumé

Le promethium (Pm) est un élément lanthanide radioactif synthétique de numéro atomique 61, représentant l'une des deux seules exceptions parmi les 82 premiers éléments du tableau périodique à ne posséder aucun isotope stable. Ce métal de terres rares présente un comportement lanthanide trivalent typique, formant principalement des composés de Pm³⁺ caractérisés par une coloration rose à lavande. Tous les isotopes du promethium sont radioactifs, avec le promethium-145 possédant la demi-vie la plus longue de 17,7 ans par capture électronique. L'élément illustre une instabilité nucléaire unique due aux configurations nucléaires défavorables prédites par la règle isobare de Mattauch. Le promethium montre des effets de contraction lanthanide, une structure cristalline double hexagonale compacte, et forme divers halogénures, oxydes et complexes de coordination. Les applications industrielles se concentrent sur le promethium-147, utilisé dans les peintures luminescentes, les batteries atomiques et les appareils de mesure de l'épaisseur grâce à ses propriétés de désintégration bêta et sa pénétration radioactive modérée.

Introduction

Le promethium occupe la position 61 du tableau périodique en tant qu'avant-dernier membre de la première série des lanthanides, situé entre le néodyme et le samarium. Cet élément représente un cas remarquable d'instabilité nucléaire parmi les métaux de terres rares, étant l'un des deux seuls éléments parmi les 82 premiers à ne posséder ni isotope stable ni isotope à longue durée de vie. L'absence d'isotopes stables du promethium résulte des contraintes de configuration nucléaire décrites par la règle isobare de Mattauch, interdisant les isobares stables de même nombre de masse chez des éléments adjacents. La configuration électronique de l'élément [Xe] 4f⁵ 6s² le place fermement au sein des lanthanides, montrant un comportement électronique caractéristique des éléments de la série f et des propriétés chimiques intermédiaires entre ses voisins néodyme et samarium. Le promethium a été isolé et caractérisé pour la première fois en 1945 à partir des produits de fission de l'uranium au Laboratoire national d'Oak Ridge, mettant fin à une recherche de plusieurs décennies pour l'élément manquant 61 prédit par les études systématiques de Moseley sur les numéros atomiques en 1914. Nommé d'après Prométhée, le Titan grec qui a volé le feu aux dieux, le promethium symbolise à la fois les promesses et les dangers potentiels de la technologie nucléaire.

Propriétés Physiques et Structure Atomique

Paramètres Atomiques Fondamentaux

Le promethium présente un numéro atomique 61 avec une configuration électronique fondamentale [Xe] 4f⁵ 6s², plaçant cinq électrons dans la sous-couche 4f et deux dans l'orbitale 6s. Son rayon atomique mesure environ 183 pm, représentant la deuxième plus grande valeur parmi les lanthanides et constituant une exception notable à la tendance générale de contraction lanthanide. Ce comportement anormal provient de la sous-couche 4f⁵ à demi-remplie, offrant une stabilité électronique additionnelle et réduisant la charge nucléaire effective perçue par les électrons externes. Le rayon ionique de Pm³⁺ est de 97,3 pm en coordination octaédrique, intermédiaire entre Nd³⁺ (98,3 pm) et Sm³⁺ (95,8 pm). Les énergies successives d'ionisation suivent le schéma attendu pour les lanthanides : première énergie d'ionisation 540 kJ/mol, seconde énergie d'ionisation 1050 kJ/mol, et troisième énergie d'ionisation 2150 kJ/mol, reflétant l'élimination des électrons 6s et 4f. La charge nucléaire effective perçue par les électrons de valence est d'environ 2,85, expliquant le blindage significatif par les couches électroniques internes.

Caractéristiques Physiques Macroscopiques

Le métal promethium présente une apparence argentée-blanc typique des lanthanides. L'élément cristallise sous deux formes allotropiques : une forme α à basse température avec une structure double hexagonale compacte (dhcp, groupe d'espace P63/mmc) et une forme β à haute température avec une structure cubique centrée (bcc, groupe d'espace Im3m). La transition de phase α → β se produit à 890 °C, accompagnée d'une diminution de la densité de 7,26 g/cm³ à 6,99 g/cm³. La phase dhcp α possède des paramètres de réseau a = 365 pm, c = 1165 pm avec un rapport c/a de 3,19, tandis que la phase bcc β montre a = 410 pm. Le point de fusion du promethium est de 1042 °C, et son point d'ébullition estimé à 3000 °C selon les tendances périodiques. La chaleur de fusion est de 7,13 kJ/mol, et la chaleur de vaporisation estimée à 289 kJ/mol. Sa capacité thermique spécifique à 25 °C est de 27,20 J/(mol·K), conforme aux prédictions de la loi de Dulong-Petit. Le promethium affiche une dureté Vickers de 63 kg/mm², illustrant les propriétés mécaniques typiques des lanthanides. Sa résistivité électrique à température ambiante est d'environ 0,75 μΩ·m, reflétant un comportement de conduction métallique.

Propriétés Chimiques et Réactivité

Structure Électronique et Comportement de Liaison

La configuration électronique du promethium détermine son comportement chimique, la sous-couche 4f⁵ apportant une stabilité modérée par effet de demi-remplissage. Le promethium adopte facilement l'état d'oxydation +3 en perdant deux électrons 6s et un électron 4f, formant l'ion Pm³⁺ avec la configuration [Xe] 4f⁴. L'ion Pm³⁺ résultant présente une coloration rose due aux transitions électroniques f-f, avec des maxima d'absorption dans le spectre visible cohérents avec les autres lanthanides trivalents. Son symbole de terme fondamental est ⁵I₄, issu du couplage Russell-Saunders de quatre électrons f non appariés. Le promethium peut aussi former l'état +2 en conditions réductrices, analogue au samarium et à l'europium, les calculs thermodynamiques suggérant une stabilité de PmCl₂ proche de celle de SmCl₂. Les contributions de liaison covalente restent minimes en raison de la faible superposition entre les orbitales f et celles des ligands, donnant des composés principalement ioniques. Les nombres de coordination varient généralement de 8 à 12 dans les composés solides, reflétant son grand rayon ionique et ses préférences de liaison électrostatique.

Propriétés Électrochimiques et Thermodynamiques

Le promethium présente une électronégativité de 1,13 sur l'échelle de Pauling et de 1,07 sur celle d'Allred-Rochow, cohérente avec les autres lanthanides et indiquant un caractère électropositif. Le potentiel électrode standard du couple Pm³⁺/Pm est de -2,42 V par rapport à l'électrode hydrogène standard, similaire aux lanthanides voisins et confirmant son fort pouvoir réducteur. L'affinité électronique estimée à 50 kJ/mol selon les tendances périodiques montre une faible tendance à former des anions. La faible séparation entre les énergies d'ionisation successives (540 kJ/mol pour la première, 1050 kJ/mol pour la seconde) facilite la formation d'ions Pm²⁺ sous conditions adaptées. L'enthalpie d'hydratation de Pm³⁺ est de -3560 kJ/mol, intermédiaire entre Nd³⁺ (-3590 kJ/mol) et Sm³⁺ (-3540 kJ/mol), reflétant les tendances de rayon ionique. L'enthalpie standard de formation de Pm³⁺(aq) est de -665 kJ/mol, tandis que l'entropie standard est de -226 J/(mol·K). Ces paramètres thermodynamiques indiquent une stabilité modérée des ions Pm³⁺ en solution aqueuse et un comportement typique des lanthanides. La chimie redox implique principalement le couple Pm³⁺/Pm²⁺, avec un potentiel de réduction standard estimé à -1,55 V.

Composés Chimiques et Formation de Complexes

Composés Binaires et Ternaires

L'oxyde de promethium (Pm₂O₃) est le composé binaire le plus stable, obtenu par oxydation directe du métal ou décomposition thermique des sels de promethium. L'oxyde présente trois polymorphes distincts : une forme cubique désordonnée (Ia3, a = 1099 pm) stable à température modérée, une forme monoclinique (C2/m) stable à température intermédiaire, et une forme hexagonale (P3m1) stable à haute température. Les transitions cubique → monoclinique → hexagonale surviennent respectivement à environ 600 °C et 1750 °C, avec des densités de 6,77, 7,40 et 7,53 g/cm³ pour chaque phase. Les halogénures de promethium suivent le comportement lanthanide classique avec des énergies réticulaires décroissantes dans l'ordre F⁻ > Cl⁻ > Br⁻ > I⁻. Le trifluorure de promethium (PmF₃) présente une coloration rose-violacé, une structure cristalline hexagonale (P3c1) et un point de fusion de 1338 °C. Le trichlorure (PmCl₃) affiche une couleur lavande, une structure hexagonale (P6₃/mc) et fond à 655 °C. Le tribromure (PmBr₃) et le triiodure (PmI₃) cristallisent respectivement dans des structures orthorhombique (Cmcm) et rhomboédrique (R3), avec des points de fusion de 624 °C et 695 °C. Les sulfures, nitrures et phosphures binaires suivent les stœchiométries lanthanides typiques, bien que leur caractérisation structurale détaillée soit limitée par la rareté du matériau.

Chimie de Coordination et Composés Organométalliques

Le promethium forme des complexes de coordination étendus avec divers ligands, illustrant un comportement de coordination lanthanide typique avec des nombres de coordination élevés et des liaisons principalement électrostatiques. Le premier complexe de coordination caractérisé implique des ligands neutres PyDGA (N,N-diéthyl-2-pyridine-6-carboxamide) en solution aqueuse, démontrant des nombres de coordination de 8 à 9 avec des arrangements ligands bidentates. Le nitrate de promethium (Pm(NO₃)₃) forme des cristaux roses isomorphes au nitrate de néodyme, indiquant des environnements de coordination similaires. En solution aqueuse, Pm³⁺ coordonne généralement 8 à 9 molécules d'eau dans sa première sphère de coordination, avec des eaux supplémentaires en sphère externe. Les ligands chélatants comme l'EDTA, le DTPA et les aminopolycarboxylates associés forment des complexes stables dont les constantes de formation sont comparables aux autres lanthanides trivalents. Les éthers couronne et les cryptands montrent une affinité modérée pour les ions Pm³⁺, avec des sélectivités suivant les préférences de rayon ionique. La chimie organométallique reste largement inexplorée en raison des défis synthétiques, bien que des ligands π comme les cyclopentadiényles devraient former des complexes analogues aux autres lanthanides. Les constantes de formation des complexes décroissent généralement le long de la série lanthanide en raison de l'augmentation de la densité de charge, le promethium montrant un comportement intermédiaire entre le néodyme et le samarium.

Présence Naturelle et Analyse Isotopique

Distribution Géochimique et Abondance

Le promethium naturel existe en quantités extrêmement infimes dans la croûte terrestre, avec une abondance totale estimée à environ 500 à 600 grammes à tout moment. Cette rareté exceptionnelle résulte de l'absence d'isotopes stables et des demi-vies relativement courtes de tous les nucléides de promethium comparés aux échelles de temps géologiques. Les sources naturelles principales incluent la désintégration alpha rare de l'europium-151 en promethium-147 (demi-vie de 4,62 × 10¹⁸ ans) et la fission spontanée de l'uranium-238 produisant divers isotopes de promethium. La désintégration de l'europium-151 fournit environ 12 grammes de promethium naturel dans les réservoirs crustaux, tandis que la fission spontanée de l'uranium contribue à hauteur de 560 grammes. Les concentrations de promethium dans les minerais naturels atteignent un maximum de 4 × 10⁻¹⁸ en masse dans l'uraninite (pechblende), représentant l'une des abondances élémentaires les plus faibles des matériaux terrestres. Son comportement géochimique suit les schémas trivalents lanthanides typiques lorsqu'il est introduit artificiellement dans des systèmes naturels, avec une forte affinité pour les minéraux phosphatés, les argiles et la matière organique. L'élément montre une fractionnement minimal par rapport aux autres lanthanides lors des processus d'altération et sédimentaires, conservant des rapports d'abondance chondritiques dans la plupart des environnements.

Propriétés Nucléaires et Composition Isotopique

Le promethium représente l'élément le plus instable nucléairement parmi les 84 premiers éléments, avec 41 isotopes connus (¹²⁶Pm à ¹⁶⁶Pm) et 18 isomères nucléaires. Cette instabilité isotopique provient de son numéro atomique impair combiné à des effets de couche nucléaire empêchant la formation de configurations à nombres magiques. Le promethium-145 possède la demi-vie la plus longue (17,7 ans), se désintégrant principalement par capture électronique (99,9997 %) avec une branche alpha mineure (2,8 × 10⁻⁷ %) vers le praséodyme-141. Son activité spécifique atteint 5,13 TBq/g (139 Ci/g), indiquant une radioactivité élevée. Le promethium-147 est l'isotope le plus important technologiquement avec une demi-vie de 2,62 ans, se désintégrant par émission bêta-moins en samarium-147 stable avec une énergie bêta maximale de 224 keV. D'autres isotopes notables incluent ¹⁴⁴Pm (363 jours, capture électronique), ¹⁴⁶Pm (5,53 ans, capture électronique) et ¹⁴⁸mPm (43,1 jours, transition interne). Les modes de désintégration varient systématiquement selon le nombre de masse : les isotopes légers subissent capture électronique et émission de positrons, tandis que les isotopes lourds se désintègrent par émission bêta-moins. Plusieurs isotopes de promethium présentent des possibilités théoriques de désintégration alpha, mais seule celle de ¹⁴⁵Pm a été observée expérimentalement avec une demi-vie partielle de 6,3 × 10⁹ ans.

Production Industrielle et Applications Technologiques

Méthodes d'Extraction et de Purification

La production industrielle du promethium repose exclusivement sur des synthèses artificielles en raison de son abondance naturelle négligeable. La méthode principale implique le bombardement neutronique thermique de l'uranium-235 dans des réacteurs nucléaires, produisant du promethium-147 comme produit de fission avec un rendement d'environ 2,6 %. Le Laboratoire national d'Oak Ridge a produit historiquement jusqu'à 650 grammes par an à son apogée dans les années 1960 via un traitement spécial des combustibles uranium et séparation des produits de fission. La chromatographie d'échange d'ions utilisant des résines chélatantes constitue la méthode de purification la plus efficace, exploitant les différences subtiles des constantes de formation de complexes entre lanthanides. L'acide diéthylènetriaminepentaacétique (DTPA) sert d'eluant efficace, atteignant des facteurs de séparation de 1,5 à 2,0 entre le promethium et les lanthanides voisins. D'autres méthodes incluent le bombardement protonique de cibles de carbure d'uranium dans des accélérateurs de particules et l'activation neutronique du néodyme-146 enrichi. Les techniques d'extraction par solvant utilisant le phosphate de tributyle ou l'acide bis(2-éthylhexyl) phosphorique permettent la concentration et purification à partir de solutions diluées de produits de fission. La réduction électrochimique du fluorure de promethium avec du lithium métallique à 1100 °C produit du promethium métallique selon la réaction PmF₃ + 3Li → Pm + 3LiF. La capacité mondiale actuelle reste limitée aux quantités de recherche, la Russie abritant l'unique installation significative depuis l'arrêt des opérations américaines au début des années 1980.

Applications Technologiques et Perspectives Futures

Les applications du promethium-147 exploitent ses caractéristiques de désintégration nucléaire favorables : demi-vie modérée, émission bêta pure et rayonnement peu pénétrant. Les peintures luminescentes incorporent du promethium-147 avec du sulfure de zinc ou d'autres phosphores, fournissant une capacité d'autoluminescence pour les panneaux de sécurité, les cadrans de montres et les tableaux de bord. Ces systèmes délivrent une lumière stable pendant plusieurs années sans alimentation externe, surpassant les alternatives au radium en termes de sécurité sanitaire et de dégradation réduite des phosphores. Les batteries atomiques utilisent les particules bêta du promethium-147 pour générer un courant électrique via des jonctions semi-conductrices, produisant typiquement des puissances de l'ordre du milliwatt avec des durées de fonctionnement de 5 à 10 ans. La première batterie atomique au promethium, construite en 1964, a généré plusieurs milliwatts à partir d'un volume de 2 pouces cubes incluant le blindage. Les applications de mesure d'épaisseur utilisent des sources de promethium-147 pour évaluer l'épaisseur des matériaux par intensité de rayonnement transmis, offrant une mesure sans contact pour le contrôle qualité industriel. Les perspectives futures incluent des sources portables de rayons X pour applications médicales et de sécurité, des systèmes d'alimentation auxiliaire pour capteurs distants et missions spatiales, et des batteries nucléaires spécialisées pour implants médicaux. Les contraintes économiques limitent son adoption généralisée en raison des coûts élevés de production, estimés entre 1000 et 5000 dollars par gramme pour du promethium-147 de haute pureté. Les considérations environnementales favorisent le promethium par rapport à d'autres radioisotopes en raison de sa demi-vie modérée, son rayonnement à faible énergie et l'absence de produits de désintégration à longue durée de vie.

Développement Historique et Découverte

La découverte du promethium représente l'une des recherches les plus longues en histoire chimique, s'étendant de la prédiction théorique à l'isolement en laboratoire sur quatre décennies. En 1902, le chimiste tchèque Bohuslav Brauner a observé des différences de propriétés inhabituellement grandes entre le néodyme (élément 60) et le samarium (élément 62), suggérant un élément intermédiaire. Les études pionnières de spectroscopie des rayons X d'Henry Moseley en 1914 ont confirmé l'élément manquant 61 en identifiant des lacunes systématiques dans les séquences de numéros atomiques. De multiples fausses découvertes ont jalonné cette quête, commençant en 1926 avec Luigi Rolla et Lorenzo Fernandes prétendant isoler le « florentium » à partir de monazite brésilienne, puis Smith Hopkins et Len Yntema annonçant l'« illinium » à l'Université de l'Illinois. Ces deux affirmations ont été réfutées lorsque les raies spectrales observées ont été attribuées au didyme et à diverses impuretés plutôt qu'à l'élément 61. La formulation de la règle isobare par Josef Mattauch en 1934 a fourni une justification théorique à l'absence d'isotopes stables pour l'élément 61, expliquant les recherches terrestres infructueuses. Une expérience partiellement réussie d'H.B. Law à l'Université d'État de l'Ohio en 1938 a produit des nucléides radioactifs probablement isotopiques du promethium, mais sans identification chimique définitive. La découverte définitive a eu lieu en 1945 au Laboratoire national d'Oak Ridge (alors Clinton Laboratories) lorsque Jacob Marinsky, Lawrence Glendenin et Charles Coryell ont isolé et caractérisé le promethium à partir de produits de fission uraniumique par des techniques d'échange d'ions. Les chercheurs ont initialement proposé le nom « clintonium » en référence à leur laboratoire, mais ont finalement adopté le « prometheum » suggéré par Grace Mary Coryell, ultérieurement modifié en « promethium » pour cohérence avec les autres noms métalliques. L'échantillon métallique initial a été produit en 1963 par réduction au lithium du fluorure de promethium, permettant la mesure des propriétés physiques fondamentales et achevant la caractérisation de l'élément 61.

Conclusion

Le promethium occupe une position unique parmi les éléments en tant que seul lanthanide dépourvu d'isotopes stables, illustrant une exception singulière à la stabilité nucléaire dans la série des terres rares. Sa découverte a comblé la dernière lacune des 84 premiers éléments du tableau périodique et démontré la puissance de la chimie nucléaire pour produire des matériaux inconnus. Son comportement chimique reflète les caractéristiques lanthanides typiques tout en éclairant la structure électronique et la liaison des éléments de la série f. Ses applications technologiques, bien que spécialisées, montrent l'utilité pratique des matériaux radioactifs dans les systèmes de génération d'énergie et de mesure. Les perspectives de recherche incluent le développement de méthodes de production plus efficaces, l'exploration de complexes de coordination novateurs et l'étude d'applications médicales potentielles. La compréhension de ses propriétés nucléaires contribue à la connaissance plus large de la stabilité nucléaire et des voies de synthèse des éléments superlourds. L'élément témoigne de l'intersection entre prédiction théorique, découverte expérimentale et application pratique en chimie moderne et science nucléaire.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.