| Élément | |

|---|---|

43TcLe technétium98.90632

8 18 13 2 |

|

| Propriétés de base | |

|---|---|

| Numéro atomique | 43 |

| Masse atomique | 98.9063 amu |

| Famille d'éléments | Les métaux de transition |

| Période | 5 |

| Groupe | 2 |

| Bloc | s-block |

| Année découverte | 1937 |

| Distribution des isotopes |

|---|

| Aucun |

| Propriétés physiques | |

|---|---|

| Densité | 11.5 g/cm3 (STP) |

H (H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |

| Fusion | 2200 °C |

Hélium (He) -272.2 Carbone (C) 3675 | |

| Ébullition | 5030 °C |

Hélium (He) -268.9 Tungstène (W) 5927 | |

| Propriétés chimiques | |

|---|---|

| États d'oxydation (moins courant) | +4, +7 (-1, +1, +2, +3, +5, +6) |

| Potentiel de première ionisation | 7.276 eV |

Césium (Cs) 3.894 Hélium (He) 24.587 | |

| Affinité électronique | 0.550 eV |

Nobelium (No) -2.33 Cl (Cl) 3.612725 | |

| Électronégativité | 1.9 |

Césium (Cs) 0.79 F (F) 3.98 | |

| Rayon atomique | |

|---|---|

| Rayon covalent | 1.28 Å |

H (H) 0.32 Francium (Fr) 2.6 | |

| Van der Waals rayon | 2.05 Å |

H (H) 1.2 Francium (Fr) 3.48 | |

| Rayon métallique | 1.36 Å |

Béryllium (Be) 1.12 Césium (Cs) 2.65 | |

| Composés | ||

|---|---|---|

| Formule | Nom | État d'oxydation |

| TcCl3 | Trichlorure de technétium | +3 |

| TcBr4 | Bromure de technétium(IV) | +4 |

| TcCl4 | Chlorure de technétium(IV) | +4 |

| TcO2 | Oxyde de technétium (IV) | +4 |

| NaTcO3 | Technétate de sodium (V) | +5 |

| TcF5 | Pentafluorure de technétium | +5 |

| TcF6 | Hexafluorure de technétium | +6 |

| HTcO4 | Acide Pertechnétique | +7 |

| NaTcO4 | Pertechnétate de sodium | +7 |

| Tc2O7 | Oxyde de technétium (VII) | +7 |

| TcO3F | Fluorure de pertechnétyle | +7 |

| Propriétés électroniques | |

|---|---|

| Électrons par couche | 2, 8, 18, 13, 2 |

| Configuration électronique | [Kr] 4d5 |

|

Modèle atomique de Bohr

| |

|

Diagramme de la boîte orbitale

| |

| électrons de valence | 7 |

| Structure de Lewis en points |

|

| Visualisation orbitale | |

|---|---|

|

| |

| Électrons | - |

Technétium (Tc) : Élément du tableau périodique

Résumé

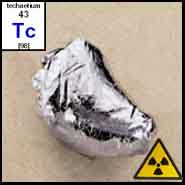

Le technétium, de numéro atomique 43 et de symbole Tc, occupe une position unique dans le tableau périodique en tant qu'élément le plus léger dont tous les isotopes sont radioactifs. Situé dans le groupe 7 entre le molybdène et le ruthénium, le technétium est un métal de transition gris argenté cristallin aux propriétés intermédiaires entre le manganèse et le rhénium. L'élément présente une importance historique en tant que premier élément synthétisé artificiellement, découvert en 1937 par Emilio Segrè et Carlo Perrier par bombardement de cibles en molybdène. Tous les isotopes du technétium sont radioactifs, avec des périodes allant de microsecondes à des millions d'années, empêchant une occurrence naturelle significative sur Terre. Malgré son caractère radioactif, le technétium a trouvé des applications importantes en médecine nucléaire, notamment sous forme de technétium-99m pour les examens d'imagerie diagnostique.

Introduction

Le technétium occupe une position distincte dans la chimie moderne en tant qu'élément synthétisé artificiellement, tirant son nom du mot grec « technetos » signifiant « artificiel ». Avec un numéro atomique de 43, le technétium remplit la lacune dans le tableau périodique entre le molybdène (42) et le ruthénium (44), présentant des propriétés chimiques caractéristiques des métaux de transition du groupe 7. Sa configuration électronique, [Kr]4d55s2, le place parmi les éléments du bloc d, où les orbitales d partiellement remplies contribuent à sa liaison métallique et sa réactivité chimique. L'absence totale d'isotopes stables rend le technétium fondamentalement différent de ses éléments voisins, avec des implications profondes sur son abondance naturelle et ses applications technologiques. La compréhension des propriétés du technétium offre des aperçus sur la physique nucléaire, la radiochimie et le comportement des éléments artificiels dans les systèmes chimiques.

Propriétés physiques et structure atomique

Paramètres atomiques fondamentaux

Le technétium présente un numéro atomique Z = 43 avec une configuration électronique [Kr]4d55s2, illustrant une configuration de sous-couche d demi-remplie qui contribue à sa stabilité au sein de la série des métaux de transition. Son rayon atomique mesure environ 136 pm, intermédiaire entre celui du molybdène (139 pm) et du ruthénium (134 pm), démontrant l'effet attendu de contraction des lanthanides à travers la deuxième série de transition. La charge nucléaire effective subie par les électrons de valence augmente progressivement du molybdène au ruthénium, le technétium montrant un comportement intermédiaire. Les rayons ioniques varient selon l'état d'oxydation, Tc4+ ayant un rayon de 64,5 pm et Tc7+ un rayon de 56 pm, reflétant l'attraction électrostatique accrue dans les états d'oxydation élevés. Son rayon covalent mesure 127 pm, cohérent avec sa position dans le tableau périodique et ses caractéristiques de liaison métallique.

Caractéristiques physiques macroscopiques

Le technétium apparaît comme un métal brillant gris argenté possédant une structure cristalline hexagonale compacte à température ambiante, démontrant une liaison métallique typique des métaux de transition. Il présente un point de fusion de 2157 °C et un point d'ébullition de 4265 °C, valeurs reflétant une liaison métallique forte due aux électrons d délocalisés. L'enthalpie de fusion est de 33,29 kJ/mol tandis que l'enthalpie de vaporisation atteint 585,2 kJ/mol, indiquant des besoins énergétiques importants pour les transitions de phase. La densité à température ambiante est de 11,50 g/cm³, classant le technétium parmi les métaux de transition modérément denses. Sa capacité thermique massique est de 0,210 J/g·K, avec une conductivité thermique de 50,6 W/m·K montrant des propriétés modérées de transport thermique. Le technétium présente un comportement paramagnétique avec une susceptibilité magnétique de +2,70 × 10-4 cm³/mol, cohérent avec les électrons d non appariés dans sa structure électronique.

Propriétés chimiques et réactivité

Structure électronique et comportement de liaison

La configuration d5 du technétium permet des états d'oxydation multiples allant de -3 à +7, +4, +5 et +7 étant les plus courants dans les composés chimiques. Les orbitales d partiellement remplies participent à des interactions de liaison σ et π, permettant la formation de géométries complexes et de composés organométalliques. En solution aqueuse, le technétium adopte facilement l'état d'oxydation +7 sous forme de l'ion pertechnétate TcO4-, qui possède une géométrie tétraédrique et une stabilité remarquable. Les états d'oxydation inférieurs montrent une tendance accrue à la liaison métal-métal, particulièrement en +2 et +3 où des composés dimériques et en grappes se forment via des liaisons Tc-Tc directes. Les enthalpies de liaison pour Tc-O mesurent environ 548 kJ/mol, tandis que les liaisons Tc-Cl présentent des énergies autour de 339 kJ/mol, reflétant l'affinité forte de l'élément pour les ligands contenant de l'oxygène.

Propriétés électrochimiques et thermodynamiques

Le technétium présente une électronégativité de 1,9 sur l'échelle de Pauling, intermédiaire entre celle du molybdène (2,16) et du ruthénium (2,2), reflétant son caractère métallique intermédiaire au sein du groupe 7. La première énergie d'ionisation mesure 702 kJ/mol, nettement inférieure à celle de son homologue plus léger, le manganèse (717 kJ/mol), mais supérieure à celle du rhénium plus lourd (760 kJ/mol). Les énergies d'ionisation successives suivent les tendances attendues, la deuxième énergie d'ionisation étant de 1472 kJ/mol et la troisième de 2850 kJ/mol, démontrant la difficulté progressive d'extraction des électrons à partir de la configuration d5. Les potentiels de réduction standard varient fortement selon le pH et l'environnement ligandique, le couple TcO4-/TcO2 présentant E° = +0,738 V en milieu acide. Le potentiel Tc4+/Tc mesure -0,4 V, indiquant la stabilité des états d'oxydation élevés en milieu aqueux.

Composés chimiques et formation de complexes

Composés binaires et ternaires

Le technétium forme une large gamme d'oxydes binaires incluant TcO2, Tc2O7 et le composé instable TcO3 identifié uniquement dans des études en phase gazeuse. Le dioxyde de technétium adopte une structure rutile avec des ions Tc4+ en coordination octaédrique, démontrant un comportement amphotère en milieux acide et basique. L'heptaoxyde Tc2O7 représente l'oxyde d'état d'oxydation le plus élevé, formant des cristaux jaunes qui se dissolvent facilement dans l'eau pour produire des solutions de pertechnétate. Les halogénures incluent TcF6, TcF5, TcCl4 et TcBr4, le fluorure d'hexafluorine étant particulièrement stable en raison de l'électronégativité élevée du fluor. La formation de sulfures donne TcS2 avec une structure en pyrite, tandis que le nitrure TcN adopte un réseau cubique à faces centrées. Les composés ternaires incluent le composé pérovskite Ba2TcO6 et le composé spinelle Li2TcO3, démontrant la capacité du technétium à s'incorporer dans des structures oxydes complexes.

Chimie de coordination et composés organométalliques

Le technétium présente une chimie de coordination étendue avec des nombres de coordination allant de 4 à 9, bien que la géométrie octaédrique prédomine dans la plupart des complexes. Les effets du champ ligand influencent fortement la stabilité et les propriétés des composés de coordination du technétium, les ligands de champ fort comme le cyanure et le carbonyl favorisant les états d'oxydation inférieurs. Le complexe [Tc(CO)6]+ représente une espèce organométallique stable avec le technétium à l'état d'oxydation +1, démontrant une π-rétrodonnation significative entre les orbitales d métalliques et les orbitales π* des carbonyls. Les complexes phosphines comme [TcCl4(PPh3)2] présentent une géométrie plane carrée autour des centres Tc4+, tandis que les ligands donneurs d'azote forment des complexes octaédriques comme [Tc(NH3)6]3+. Les ligands chélatants incluant l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) et l'acide diéthylènetriaminepentaacétique (DTPA) forment des complexes thermodynamiquement stables exploités dans les applications radiopharmaceutiques. Les espèces liées métal-métal comme [Tc2Cl8]2- démontrent la tendance du technétium à faible état d'oxydation à former des composés en grappes.

Occurrence naturelle et analyse isotopique

Distribution géochimique et abondance

Le technétium existe naturellement dans la croûte terrestre à des concentrations extrêmement faibles d'environ 0,003 parties par billion (3 × 10-12 g/g), en en faisant l'un des éléments les plus rares en occurrence naturelle. Cette rareté résulte de la désintégration radioactive de tous les isotopes du technétium sur des échelles de temps géologiques, les isotopes les plus stables 97Tc et 98Tc possédant des demi-vies de seulement 4,2 millions d'années. Le technétium naturel provient principalement de la fission spontanée de l'uranium-238 dans les minerais d'uranium, où les rendements de fission produisent des traces de 99Tc. Un kilogramme de pechblende contient typiquement environ 1 nanogramme de technétium, équivalant à environ 1013 atomes. Des sources additionnelles incluent les processus de capture neutronique dans les minerais de molybdène situés dans des formations géologiques riches en uranium, bien que ce mécanisme contribue négligeablement à l'abondance totale du technétium. Son comportement géochimique ressemble à celui du rhénium, avec une préférence pour les environnements riches en sulfures et une mobilité modérée en solutions aqueuses oxydantes sous forme d'ion pertechnétate.

Propriétés nucléaires et composition isotopique

Tous les isotopes connus du technétium sont radioactifs, couvrant des nombres de masse de 86 à 122 sans configurations nucléaires stables. Les isotopes les plus stables sont 97Tc et 98Tc, possédant respectivement des demi-vies de 4,21 ± 0,16 million d'années et 4,2 ± 0,3 million d'années, les intervalles d'incertitude se chevauchant empêchant l'attribution définitive de l'isotope le plus stable. 99Tc suit comme le troisième isotope le plus stable avec une demi-vie de 211 100 ans, subissant une désintégration bêta vers le 99Ru stable avec une énergie de désintégration de 294 keV. L'isomère métastable 99mTc présente une demi-vie de 6,01 heures, se désintégrant par conversion interne et émission gamma vers 99Tc, ce qui le rend inestimable pour les applications d'imagerie médicale. Les valeurs de spin nucléaire varient selon les isotopes, 99Tc possédant I = 9/2 et un moment magnétique μ = +5,6847 magnéton nucléaire. Les sections efficaces d'absorption neutronique thermique varient de 20 barns pour 99Tc à plus de 1000 barns pour certains isotopes à demi-vie courte, influençant leur comportement dans les environnements de réacteurs nucléaires et les processus d'activation neutronique.

Production industrielle et applications technologiques

Méthodes d'extraction et de purification

La production industrielle du technétium repose principalement sur son extraction à partir du combustible nucléaire usé où 99Tc s'accumule comme produit de fission avec des rendements d'environ 6 % par événement de fission. Les installations de retraitement utilisent des techniques d'extraction par solvant avec du phosphate de tributyle (TBP) dans le kérosène pour séparer le pertechnétate des autres produits de fission, exploitant le comportement d'extraction unique du technétium. Le procédé PUREX concentre initialement le technétium dans les effluents de haute activité, nécessitant une séparation ultérieure utilisant des résines échangeuses d'anions qui retiennent sélectivement les ions TcO4-. Des voies alternatives incluent le bombardement neutronique de cibles en molybdène-98 dans des réacteurs nucléaires, produisant 99Mo qui se désintègre en 99mTc pour des applications médicales. La purification implique une précipitation successive en sulfure de technétium suivie d'une dissolution oxydante et d'une chromatographie d'échange ionique pour atteindre une pureté de grade médecine nucléaire supérieure à 99,9 %. La production mondiale annuelle atteint environ 20 kg de 99Tc à partir des opérations de retraitement, avec des quantités additionnelles de 99mTc produites sur demande pour des examens médicaux.

Applications technologiques et perspectives futures

L'application technologique principale du technétium est en médecine nucléaire, où 99mTc est l'isotope radioactif le plus utilisé pour les examens d'imagerie diagnostique. Les propriétés nucléaires optimales de 99mTc, incluant un rayonnement gamma de 140 keV et une demi-vie de 6 heures, permettent une imagerie médicale de haute qualité avec une exposition minimale aux radiations pour les patients. Les radiopharmaceutiques incorporant des complexes de 99mTc ciblent des organes et tissus spécifiques, facilitant le diagnostic de pathologies cardiaques, troubles osseux et tumeurs via la tomographie par émission monophotonique (TEMP). Les applications industrielles exploitent les propriétés exceptionnelles d'inhibition de corrosion du technétium, où des additions de pertechnétate à des concentrations aussi faibles que 10-5 M offrent une protection supérieure à l'acier en environnements aqueux comparé aux inhibiteurs conventionnels. Les recherches utilisent le technétium comme analogue chimique du rhénium dans le développement de catalyseurs et comme traceur pour des études environnementales. Les perspectives futures incluent le développement de radiopharmaceutiques au technétium avec une spécificité accrue et l'étude de composés de technétium pour une utilisation potentielle dans des systèmes de réacteurs nucléaires avancés, où ses propriétés d'absorption neutronique pourraient s'avérer bénéfiques.

Développement historique et découverte

La découverte du technétium s'est déroulée à travers plusieurs tentatives historiques sur plusieurs décennies, commençant par des affirmations erronées des chimistes allemands Walter Noddack, Otto Berg et Ida Tacke en 1925. Ce groupe de recherche a rapporté avoir détecté l'élément 43 dans des échantillons de colombo en utilisant la spectroscopie d'émission X et a proposé le nom « masurium » d'après la région de Masurie. Cependant, des études ultérieures n'ont pu reproduire ces résultats, et des calculs modernes montrent que les concentrations naturelles de technétium dans les minerais disponibles seraient insuffisantes pour être détectées par leurs méthodes analytiques. La découverte définitive a eu lieu en 1937 lorsque Emilio Segrè et Carlo Perrier à l'Université de Palerme ont analysé des cibles de molybdène bombardées avec des deutérons au cyclotron Lawrence Berkeley. Des études de séparation et de caractérisation chimique ont confirmé la présence de l'élément 43, marquant la première production artificielle d'un élément dans l'histoire humaine. Les propositions initiales de nom incluaient « panormium » d'après le nom latin de Palerme, mais les chercheurs ont finalement choisi « technétium » du mot grec « technetos » signifiant artificiel. Cette découverte a validé les prédictions théoriques sur l'instabilité de l'élément 43 et démontré la possibilité de créer de nouveaux éléments par des techniques de bombardement nucléaire, établissant des précédents pour les découvertes ultérieures d'éléments transuraniens.

Conclusion

Le technétium représente une intersection unique entre la physique nucléaire et la chimie, en tant que premier élément produit artificiellement et l'élément le plus léger entièrement radioactif. Sa position dans le groupe 7 du tableau périodique fournit des aperçus précieux sur la chimie des métaux de transition, tandis que son caractère radioactif offre des applications importantes en médecine nucléaire et en radiochimie industrielle. Sa découverte a marqué un moment décisif en science nucléaire, démontrant la capacité humaine à créer de nouveaux éléments et élargissant notre compréhension de la stabilité nucléaire. Les recherches futures porteront probablement sur le développement de radiopharmaceutiques plus ciblés, l'exploration du rôle du technétium dans des technologies nucléaires avancées et l'étude des aspects fondamentaux de son comportement chimique dans des environnements complexes.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.