| Élément | |

|---|---|

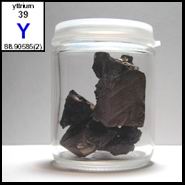

39YYttrium88.9058522

8 18 9 2 |

|

| Propriétés de base | |

|---|---|

| Numéro atomique | 39 |

| Masse atomique | 88.905852 amu |

| Famille d'éléments | Les métaux de transition |

| Période | 5 |

| Groupe | 2 |

| Bloc | s-block |

| Année découverte | 1794 |

| Distribution des isotopes |

|---|

89Y 100% |

| Propriétés physiques | |

|---|---|

| Densité | 4.469 g/cm3 (STP) |

(H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |

| Fusion | 1526 °C |

Hélium (He) -272.2 Carbone (C) 3675 | |

| Ébullition | 3337 °C |

Hélium (He) -268.9 Tungstène (W) 5927 | |

| Propriétés chimiques | |

|---|---|

| États d'oxydation (moins courant) | +3 (0, +1, +2) |

| Potentiel de première ionisation | 6.218 eV |

Césium (Cs) 3.894 Hélium (He) 24.587 | |

| Affinité électronique | 0.307 eV |

Nobelium (No) -2.33 (Cl) 3.612725 | |

| Électronégativité | 1.22 |

Césium (Cs) 0.79 (F) 3.98 | |

| Rayon atomique | |

|---|---|

| Rayon covalent | 1.63 Å |

(H) 0.32 Francium (Fr) 2.6 | |

| Rayon métallique | 1.8 Å |

Béryllium (Be) 1.12 Césium (Cs) 2.65 | |

| Composés | ||

|---|---|---|

| Formule | Nom | État d'oxydation |

| YO | Oxyde d'yttrium(II) | +2 |

| Y2O3 | Oxyde d'yttrium(III) | +3 |

| YBa2Cu3O7 | Oxyde de cuivre et de baryum d'yttrium | +3 |

| Y3Al5O12 | Grenat d'yttrium et d'aluminium | +3 |

| YVO4 | Orthovanadate d'yttrium | +3 |

| YF3 | Fluorure d'yttrium(III) | +3 |

| Y2S3 | Sulfure d'yttrium(III) | +3 |

| Y(ClO4)3 | Perchlorate d'yttrium | +3 |

| Y(NO3)3 | Nitrate d'yttrium(III) | +3 |

| Y(OH)3 | Hydroxyde d'yttrium | +3 |

| Y3Fe5O12 | Grenat de fer et d'yttrium | +3 |

| YAl3(BO3)4 | Nd : YAB | +3 |

| Propriétés électroniques | |

|---|---|

| Électrons par couche | 2, 8, 18, 9, 2 |

| Configuration électronique | [Kr] 4d1 |

|

Modèle atomique de Bohr

| |

|

Diagramme de la boîte orbitale

| |

| électrons de valence | 3 |

| Structure de Lewis en points |

|

| Visualisation orbitale | |

|---|---|

|

| |

| Électrons | - |

Yttrium (Y) : Élément du tableau périodique

Résumé

L'yttrium (Y, numéro atomique 39) est un métal de transition argenté-blanc appartenant au groupe 3 du tableau périodique, avec une masse atomique de 88,906 u et une configuration électronique [Kr] 4d¹ 5s². L'élément présente principalement un comportement trivalent, formant des composés Y³⁺ stables, et montre une remarquable similarité chimique avec les lanthanides malgré son appartenance au bloc d. L'yttrium n'existe naturellement que sous forme de l'isotope ⁸⁹Y, associé à des minerais de terres rares avec une abondance crustale de 31 ppm. Son importance industrielle provient de ses applications dans les technologies des phosphores, les systèmes laser, les supraconducteurs à haute température et les céramiques avancées. Il démontre une stabilité thermique exceptionnelle, formant des films d'oxyde protecteurs, et manifeste des propriétés uniques qui relient la chimie des métaux de transition et celle des terres rares. Sa production implique des procédés complexes de séparation à partir de minerais mixtes, fournissant environ 7 000 tonnes d'oxyde d'yttrium par an pour des applications mondiales.

Introduction

L'yttrium occupe une position distinctive dans le tableau périodique en tant que premier élément du bloc d de la cinquième période, présentant des propriétés chimiques proches de celles de la série des lanthanides plutôt que de son homologue du groupe 3, le scandium. Sa configuration électronique [Kr] 4d¹ 5s² fournit trois électrons de valence, conduisant principalement à une chimie trivalente où les ions Y³⁺ restent incolores en raison de l'absence d'électrons d ou f non appariés. Découvert en 1789 par Johan Gadolin par l'analyse du minerai ytterbite de Ytterby en Suède, l'yttrium représente un élément historiquement important dans le développement de la chimie des terres rares. Les propriétés uniques de l'yttrium proviennent de l'effet de contraction des lanthanides, qui place son rayon ionique entre ceux du gadolinium et de l'erbium, expliquant sa coexistence systématique avec les lanthanides lourds dans les gisements naturels. Les applications modernes exploitent sa stabilité thermique, ses propriétés optiques et ses caractéristiques électroniques dans des technologies allant de l'éclairage économe en énergie à la recherche sur les matériaux quantiques.

Propriétés physiques et structure atomique

Paramètres atomiques fondamentaux

L'yttrium possède un numéro atomique 39 avec un noyau composé de 39 protons et 50 neutrons dans l'isotope naturel ⁸⁹Y. Sa configuration électronique [Kr] 4d¹ 5s² en fait un métal de transition d¹, mais son comportement chimique s'écarte des tendances typiques du bloc d en raison de la perte préférentielle de ses trois électrons de valence. Son rayon atomique mesure environ 180 pm, tandis que le rayon ionique Y³⁺ atteint 90,0 pm dans des environnements hexacoordonnés, proche des rayons ioniques des lanthanides lourds. Les calculs de charge nucléaire effective indiquent des effets importants de blindage par les couches électroniques internes, contribuant à ses propriétés chimiques similaires à celles des lanthanides. Le nombre quantique de spin nucléaire I = 1/2 caractérise l'état fondamental de ⁸⁹Y, avec un moment magnétique μ = -0,1374 magnéton nucléaire, reflétant les propriétés magnétiques nucléaires essentielles à l'analyse par résonance magnétique nucléaire (RMN).

Caractéristiques physiques macroscopiques

L'yttrium cristallise dans une structure hexagonale compacte avec des paramètres de réseau a = 364,74 pm et c = 573,06 pm à température ambiante, montrant une liaison métallique typique des métaux de transition. La densité atteint 4,472 g/cm³ à 298 K, tandis que le coefficient de dilatation thermique est de 10,6 × 10⁻⁶ K⁻¹. Le point de fusion se situe à 1799 K (1526 °C), suivi de l'ébullition à 3609 K (3336 °C), démontrant une grande stabilité thermique. L'enthalpie de fusion est de 11,4 kJ/mol, tandis que l'enthalpie de vaporisation est de 365 kJ/mol, reflétant des interactions métalliques fortes. La capacité thermique massique est de 0,298 J/(g·K) à 298 K. Le métal présente un éclat métallique argenté-blanc avec une conductivité électrique modérée, montrant une résistivité électrique de 596 nΩ·m à 293 K. La conductivité thermique est de 17,2 W/(m·K), indiquant des propriétés de transport de chaleur modérées comparées à d'autres métaux de transition.

Propriétés chimiques et réactivité

Structure électronique et comportement de liaison

L'yttrium présente principalement des caractéristiques de liaison ionique dans ses composés, contrairement aux métaux de transition du bloc d qui montrent souvent un caractère covalent. La configuration d¹ conduit à l'élimination complète des électrons de valence pour atteindre la configuration stable du gaz noble [Kr] dans les composés Y³⁺. L'état d'oxydation +3 domine la chimie de l'yttrium, bien que des états inhabituels +2 et +1 aient été observés dans des environnements spécifiques comme les milieux chlorurés fondus ou les agrégats d'oxyde en phase gazeuse. Les nombres de coordination varient généralement entre 6 et 9, la géométrie octacoordonnée étant particulièrement courante dans les composés cristallins. Le caractère covalent apparaît principalement dans les complexes organométalliques, où l'yttrium montre une hapticité η⁷ avec des ligands carboranyles et forme des liaisons carbone-métal stables en atmosphère contrôlée. Les enthalpies de liaison avec les ligands courants reflètent un caractère modéré d'acide de Lewis, les liaisons Y-O et Y-F ayant des énergies respectives de 715 kJ/mol et 670 kJ/mol.

Propriétés électrochimiques et thermodynamiques

Les valeurs d'électronégativité placent l'yttrium à 1,22 sur l'échelle de Pauling, bien en dessous de celle des éléments du bloc d et proche de celle des métaux alcalino-terreux. Les énergies successives d'ionisation suivent le modèle attendu pour les éléments du groupe 3 : première énergie d'ionisation 600 kJ/mol, seconde 1180 kJ/mol et troisième 1980 kJ/mol, des valeurs relativement basses facilitant la formation d'ions trivalents. L'affinité électronique reste pratiquement nulle, cohérente avec son caractère métallique et sa tendance à former des cations. Le potentiel standard de réduction E°(Y³⁺/Y) = -2,372 V par rapport à l'électrode normale à hydrogène indique un caractère réducteur fort et la stabilité thermodynamique de Y³⁺ en solution aqueuse. L'enthalpie d'hydratation de Y³⁺ est de -3620 kJ/mol, reflétant des interactions ion-dipôle intenses avec les molécules d'eau. Les énergies réticulaires des composés d'yttrium corrélatent avec les rayons ioniques, Y₂O₃ présentant une énergie réticulaire de 15 200 kJ/mol et YF₃ de 4850 kJ/mol.

Composés chimiques et formation de complexes

Composés binaires et ternaires

L'oxyde d'yttrium Y₂O₃ est le composé binaire le plus thermodynamiquement stable, cristallisant dans la structure cubique de la bixbyite avec une stabilité exceptionnelle jusqu'à 2683 K. L'oxyde présente un caractère amphotère, se dissolvant dans les acides forts pour former des complexes aquatiques Y³⁺ et réagissant avec les alcalis concentrés à température élevée. Les trihalogénures d'yttrium YF₃, YCl₃ et YBr₃ se forment par réaction directe avec les halogènes au-dessus de 473 K, montrant un caractère ionique et des points de fusion élevés. YF₃ adopte la structure fluorite avec une inertie chimique remarquable, tandis que YCl₃ et YBr₃ sont hygroscopiques et s'hydrolysent facilement. Les composés ternaires incluent l'oxydesulfure d'yttrium Y₂O₂S utilisé dans les phosphores et le phosphate d'yttrium YPO₄ présent naturellement dans le minerai de xénotime. La formation de carbures produit des phases YC₂, Y₂C et Y₃C sous des conditions réductrices à haute température, le carbure de calcium YC₂ démontrant une réactivité similaire avec l'eau.

Chimie de coordination et composés organométalliques

L'yttrium forme des complexes de coordination étendus avec des ligands donneurs d'oxygène, notamment des agents chélatants comme l'acétylacétonate, l'oxalate et l'EDTA. Les nombres de coordination 8 et 9 dominent en raison du grand rayon ionique de Y³⁺, avec des géométries prismatiques tricapées ou en antiprisme carré fréquemment observées. En solution aqueuse, il forme des complexes [Y(H₂O)₈]³⁺ avec des cinétiques rapides d'échange d'eau. La chimie organométallique englobe les dérivés cyclopentadiényl YCp₃ et les complexes alkyles stabilisés par des ligands encombrants, nécessitant toutefois des conditions strictement anaérobies en raison de son oxophilie élevée. Des exemples notables incluent le bis(cyclooctatétrényl)yttrium présentant un état d'oxydation formel +2 et les complexes carboranés démontrant des modes de liaison η⁷ sans précédent. Les applications catalytiques exploitent les composés organométalliques d'yttrium dans la polymérisation des oléfines et les réactions d'hydrogénation, où son grand rayon ionique facilite la formation d'espèces actives cationiques.

Occurrence naturelle et analyse isotopique

Répartition géochimique et abondance

L'yttrium possède une abondance crustale de 31 ppm, le plaçant au 43e rang des éléments les plus abondants dans la croûte terrestre, surpassant l'abondance du plomb, de l'étain et du mercure. Son comportement géochimique suit étroitement celui des terres rares lourdes en raison de la similitude des rayons ioniques et des rapports charge-rayon, entraînant des schémas de fractionnement cohérents lors des processus magmatiques et hydrothermaux. Les concentrations dans les sols varient entre 10 et 150 ppm avec une moyenne de 23 ppm, tandis que l'eau de mer contient 9 parties par trillion, reflétant sa faible solubilité dans les environnements marins carbonatés. Les échantillons de roches lunaires collectés lors des missions Apollo montrent des concentrations d'yttrium plus élevées que dans les basaltes terrestres, suggérant des processus d'accumulation différenciés durant la formation de la Lune. Les roches sédimentaires, particulièrement les schistes, contiennent en moyenne 27 ppm d'yttrium, les roches granitiques atteignant 40 ppm et les roches mafiques environ 20 ppm. Les processus d'altération hydrothermale et d'oxydation concentrent l'yttrium dans des minéraux secondaires et des dépôts d'argiles à absorption ionique.

Propriétés nucléaires et composition isotopique

L'yttrium naturel est exclusivement composé de l'isotope ⁸⁹Y avec une abondance naturelle de 100 %, en faisant l'un des 22 éléments monoisotopiques. Le noyau contient 39 protons et 50 neutrons, ce dernier correspondant à un nombre magique qui contribue à sa stabilité nucléaire. Le noyau actif en RMN présente un spin nucléaire I = 1/2 avec un moment magnétique μ = -0,1374 μₙ, permettant l'utilisation de la spectroscopie RMN de ⁸⁹Y pour des études structurales. Au moins 32 isotopes artificiels ont été synthétisés avec des nombres de masse allant de 76 à 108, mais la plupart possèdent des demi-vies extrêmement courtes. ⁸⁸Y est l'isotope artificiel le plus stable avec une demi-vie de 106,629 jours, produit par activation neutronique de ⁸⁹Y ou désintégration de ⁸⁸Sr. L'isotope médicallement important ⁹⁰Y possède une demi-vie de 64,1 heures, subissant une désintégration β⁻ pure vers ⁹⁰Zr avec une énergie β maximale de 2,28 MeV, ce qui le rend précieux pour les applications radiothérapeutiques. Les sections efficaces nucléaires incluent une section efficace de capture neutronique thermique de 1,28 barns pour la réaction ⁸⁹Y(n,γ)⁹⁰Y et une intégrale de résonance de 1,0 barn.

Production industrielle et applications technologiques

Méthodologies d'extraction et de purification

La production industrielle d'yttrium commence par le traitement des minerais de terres rares, principalement à partir de bastnäsite, monazite, xénotime et dépôts d'argiles à absorption ionique. Le traitement initial implique un lessivage acide avec de l'acide sulfurique ou chlorhydrique concentré pour dissoudre les terres rares, suivi de cycles de précipitation sélective et de redissolution pour éliminer le thorium, le fer et d'autres impuretés. La séparation de l'yttrium des lanthanides utilise la chromatographie d'échange d'ions avec des résines cationiques chargées avec des chlorures ou nitrates de terres rares, exploitant les différences subtiles de rayon ionique et de comportement de complexation. Alternativement, l'extraction par solvant utilise le phosphate de tributyle ou l'acide di(2-éthylhexyl)phosphorique dans des diluants kéroséniques, l'yttrium s'extrayant préférentiellement en phase organique sous des conditions de pH contrôlées. La précipitation sous forme d'oxalate d'yttrium Y₂(C₂O₄)₃·9H₂O suivie d'une calcination à 1073 K fournit un Y₂O₃ de très haute pureté (99,999 %). La production du métal yttrium implique la réduction de YF₃ anhydre par des alliages calcium-magnésium dans des récipients sous vide à des températures supérieures à 1873 K, produisant une éponge métallique ensuite refondue dans des fours à arc.

Applications technologiques et perspectives futures

Les applications en phosphores constituent le principal secteur de consommation, les composés d'yttrium servant de matrices hôte pour les activateurs lanthanidiques dans les systèmes d'éclairage économes en énergie. Le grenat yttrium-aluminium dopé au cérium Y₃Al₅O₁₂:Ce³⁺ est le principal phosphore jaune dans les diodes électroluminescentes blanches, convertissant l'émission bleue en lumière blanche large spectre avec une efficacité lumineuse supérieure à 150 lumens par watt. La technologie laser utilise le grenat yttrium-aluminium dopé au néodyme Nd:Y₃Al₅O₁₂ pour des lasers solides haute puissance à 1064 nm, appliqués dans le découpage industriel, le soudage et les procédures médicales. Le supraconducteur à haute température YBa₂Cu₃O₇-δ atteint une température critique de 93 K, au-dessus du point d'ébullition de l'azote liquide, permettant des applications pratiques dans les câbles de transmission électrique, les systèmes de lévitation magnétique et les dispositifs interférométriques supraconducteurs. Les céramiques avancées incorporent la zircone stabilisée à l'yttria pour des revêtements thermiques, capteurs d'oxygène et piles à combustible à oxyde solide, exploitant sa stabilité chimique exceptionnelle et sa conductivité ionique à haute température. Les applications émergentes incluent les batteries au phosphate de fer yttrium-lithium offrant une meilleure stabilité thermique et durée de vie, les technologies de points quantiques et les systèmes de réfrigération magnétique utilisant des alliages yttrium-gadolinium.

Développement historique et découverte

La découverte de l'yttrium remonte à 1787 lorsque Carl Axel Arrhenius identifia un minerai noir inhabituellement dense dans une carrière près de Ytterby, Suède, pensant initialement qu'il contenait du tungstène et l'appelant ytterbite. Johan Gadolin à l'Académie royale d'Åbo analysa systématiquement le minerai en 1789, identifiant une « terre » inconnue qu'il nomma yttria, devenant le premier oxyde de terre rare découvert. Anders Gustaf Ekeberg confirma ces résultats en 1797 et établit le nom yttria pour cet oxyde, bien que le concept d'élément chimique restât flou selon le cadre de Lavoisier. Friedrich Wöhler obtint le premier métal yttrium en 1828 par réduction du chlorure d'yttrium avec du potassium, bien que son produit contînt de nombreuses impuretés. Les études systématiques de Carl Gustaf Mosander dans les années 1840 révélèrent que l'yttria brut renfermait plusieurs oxydes de terres rares, conduisant à la découverte du terbium et de l'erbium à partir du minerai original. La complexité de la séparation des terres rares retarda la production de composés purs jusqu'aux avancées en chromatographie d'échange d'ions dans les années 1940. La compréhension moderne de la position unique de l'yttrium entre métaux de transition et lanthanides émergea avec les théories de structure électronique et les études cristallographiques par rayons X au milieu du XXe siècle. La révolution technologique débuta avec les applications médicales de l'yttrium-90 dans les années 1960, suivie par les phosphores en télévision couleur, culminant avec la découverte de la supraconductivité à haute température dans l'oxyde yttrium-baryum-cuivre en 1987.

Conclusion

L'yttrium occupe une position singulière dans le tableau périodique, reliant la chimie des métaux de transition du bloc d à celle des lanthanides du bloc f grâce à ses propriétés électroniques et structurales uniques. Sa chimie trivalente, gouvernée par la stabilité du cœur [Kr], génère des composés d'une stabilité thermique et chimique exceptionnelle, permettant des applications variées allant de l'éclairage économe en énergie aux matériaux supraconducteurs. Son importance industrielle s'accroît avec les besoins en technologies quantiques et en systèmes énergétiques durables exigeant des matériaux aux propriétés optiques, électroniques et magnétiques contrôlées. Les recherches futures visent à développer des matériaux quantiques novateurs à base d'yttrium, à améliorer les technologies de batteries par des matériaux cathodiques dopés et à explorer les catalyseurs monatomiques exploitant sa chimie de coordination unique. Son rôle dans les technologies vertes, notamment les systèmes LED à phosphores convertis et les supraconducteurs à haute température, positionne l'yttrium comme un élément clé dans les initiatives mondiales de durabilité.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.