| Élément | |

|---|---|

100FmFermium257.09512

8 18 32 30 8 2 |

|

| Propriétés de base | |

|---|---|

| Numéro atomique | 100 |

| Masse atomique | 257.0951 amu |

| Famille d'éléments | Actinides |

| Période | 7 |

| Groupe | 2 |

| Bloc | s-block |

| Année découverte | 1952 |

| Distribution des isotopes |

|---|

| Aucun |

| Propriétés physiques | |

|---|---|

| Densité | 9.7 g/cm3 (STP) |

H (H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |

| Fusion | 1527 °C |

Hélium (He) -272.2 Carbone (C) 3675 | |

| Propriétés chimiques | |

|---|---|

| États d'oxydation (moins courant) | +3 (+2) |

| Potentiel de première ionisation | 6.498 eV |

Césium (Cs) 3.894 Hélium (He) 24.587 | |

| Affinité électronique | 0.350 eV |

Nobelium (No) -2.33 Cl (Cl) 3.612725 | |

| Électronégativité | 1.3 |

Césium (Cs) 0.79 F (F) 3.98 | |

| Rayon atomique |

|---|

| Propriétés électroniques | |

|---|---|

| Électrons par couche | 2, 8, 18, 32, 30, 8, 2 |

| Configuration électronique | [Rn] 5f12 |

|

Modèle atomique de Bohr

| |

|

Diagramme de la boîte orbitale

| |

| électrons de valence | 14 |

| Structure de Lewis en points |

|

| Visualisation orbitale | |

|---|---|

|

| |

| Électrons | - |

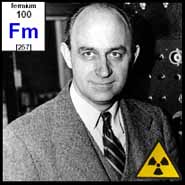

Fermium (Fm) : Élément du tableau périodique

Résumé

Le fermium (Fm, numéro atomique 100) représente un élément actinide synthétique qui occupe une position unique en tant qu'élément le plus lourd pouvant être synthétisé par bombardement neutronique d'éléments plus légers. Découvert en 1952 dans les débris de la première explosion d'une bombe à hydrogène, le fermium présente une chimie typique des actinides avec un état d'oxydation principal de +3 et une stabilité nucléaire limitée. Son isotope le plus stable, 257Fm, possède une demi-vie de 100,5 jours, tandis que les autres isotopes démontrent des périodes de décroissance significativement plus courtes. Le comportement chimique du fermium se manifeste par une formation de complexes accrue par rapport aux actinides précédents, attribuée à une charge nucléaire effective plus élevée. Ses applications actuelles restent limitées à la recherche nucléaire fondamentale en raison des contraintes de production et de sa désintégration radioactive.

Introduction

Le fermium occupe le numéro atomique 100 dans le tableau périodique, représentant l'élément terminal accessible par les méthodes de synthèse par capture neutronique. Cet actinide synthétique démontre une importance fondamentale pour comprendre la chimie des éléments superlourds et les principes de physique nucléaire. Sa configuration électronique [Rn]5f127s2 le place au sein de la série des actinides, exhibant des propriétés typiques des éléments f avec une instabilité nucléaire accrue caractéristique des transuraniens. Nommé en l'honneur d'Enrico Fermi, pionnier des réactions nucléaires contrôlées, la découverte du fermium a marqué un jalon important dans la recherche sur les éléments superlourds. Sa position au-delà de la limite des éléments naturels exige une synthèse artificielle, limitant sa disponibilité aux laboratoires spécialisés équipés de sources neutroniques intenses ou d'accélérateurs de particules.

Propriétés physiques et structure atomique

Paramètres atomiques fondamentaux

Le fermium possède le numéro atomique 100 avec une configuration électronique [Rn]5f127s2, plaçant douze électrons dans la sous-couche 5f. Le rayon atomique est estimé à environ 1,70 Å basé sur des calculs théoriques et des comparaisons avec les actinides voisins. Le rayon ionique de Fm3+ mesure environ 0,85 Å, reflétant l'effet de contraction des actinides. La charge nucléaire effective subie par les électrons de valence augmente significativement par rapport aux actinides plus légers, contribuant à des caractéristiques de liaison et une stabilité des complexes accrues. Les études spectroscopiques révèlent des structures de niveaux d'énergie conformes à la configuration 5f12, bien que la spectroscopie atomique complète reste limitée par la disponibilité des échantillons et leurs demi-vies courtes.

Caractéristiques physiques macroscopiques

Le métal fermium n'a jamais été isolé en quantités macroscopiques, empêchant la mesure directe de ses propriétés physiques. Les prédictions théoriques suggèrent une structure cristalline cubique à faces centrées typique des actinides lourds, avec une densité estimée à environ 9,7 g/cm³. Son point de fusion est projeté autour de 1800 K selon les tendances des actinides. Des mesures d'enthalpie de sublimation utilisant des alliages de fermium-iterbium ont donné une valeur de 142 ± 42 kJ/mol à 298 K. Les études de susceptibilité magnétique indiquent un comportement paramagnétique cohérent avec les électrons 5f non appariés. L'élément présente un caractère métallique dans les modèles théoriques, bien que la vérification expérimentale reste difficile en raison des limites d'échantillonnage et de sa désintégration radioactive.

Propriétés chimiques et réactivité

Structure électronique et comportement de liaison

Le comportement chimique du fermium démontre des caractéristiques typiques des actinides avec une stabilité principale en état d'oxydation +3. La configuration 5f12 fournit douze électrons non appariés en solution aqueuse, contribuant à ses propriétés paramagnétiques et à ses signatures spectroscopiques spécifiques. L'état d'oxydation +2 est accessible sous conditions réductrices, avec un potentiel électrochimique Fm3+/Fm2+ estimé à -1,15 V par rapport à l'électrode normale à hydrogène. Cette réductibilité est comparable à celle de l'iterbium(III)/(II), indiquant une stabilité modérée de l'état divalent. Les liaisons dans les complexes du fermium sont principalement ioniques, avec une covalence accrue par rapport aux actinides légers due à l'augmentation de la charge nucléaire effective et à la réduction du rayon ionique.

Propriétés électrochimiques et thermodynamiques

Les études électrochimiques révèlent un potentiel de réduction standard Fm3+/Fm0 de -2,37 V, classant le fermium parmi les éléments très électropositifs. L'ion Fm3+ présente un nombre d'hydratation de 16,9 en solution aqueuse, avec une constante d'acidité de 1,6 × 10-4 (pKa = 3,8). Ces valeurs reflètent une densité de charge supérieure à celle des actinides précédents, entraînant des interactions métal-ligand plus fortes. Les énergies successives d'ionisation suivent les tendances prévues pour les actinides, la première énergie d'ionisation étant estimée à 627 kJ/mol. L'augmentation de la charge nucléaire effective contribue à la contraction des orbitales et à l'élévation des énergies de liaison dans toute la configuration électronique.

Composés chimiques et formation de complexes

Composés binaires et ternaires

Les composés du fermium sont limités à la chimie en solution en raison des quantités microscopiques disponibles et de ses contraintes radioactives. Le chlorure de fermium(II) (FmCl2) a été identifié via des études de coprécipitation avec le chlorure de samarium(II), représentant le seul composé binaire solide caractérisé. La formation d'oxydes suit probablement les tendances des actinides, suggérant une stœchiométrie stable Fm2O3 sous conditions oxydantes. Les complexes halogénés montrent une stabilité supérieure à ceux de l'einsteinium et du californium, attribuée aux effets de charge nucléaire effective. Les produits d'hydrolyse incluent des espèces hydroxylées à pH élevé, avec précipitation au-delà de pH 3,8 selon les mesures d'acidité.

Chimie de coordination et formation de complexes

Le fermium(III) forme des complexes stables avec des ligands durs contenant des atomes d'oxygène et d'azote. La complexation avec l'α-hydroxyisobutyrate démontre une stabilité accrue par rapport aux actinides légers, facilitant les protocoles de séparation chromatographique. Les complexes anioniques chlorures et nitrates présentent des constantes de formation supérieures à celles des analogues californium et einsteinium. Le nombre de coordination varie généralement entre 8 et 9 en solution aqueuse, cohérent avec les exigences d'un rayon ionique élevé. Les agents chélatants organiques comme l'EDTA et le DTPA forment des complexes exceptionnellement stables, exploitant la densité de charge élevée de Fm3+. Ces propriétés de coordination sont essentielles pour les procédures de séparation et de purification en radiochimie.

Présence naturelle et analyse isotopique

Distribution et abondance géochimiques

Le fermium n'existe pas naturellement dans la croûte terrestre en raison de l'absence d'isotopes stables et de la très courte demi-vie de tous ses nucléides connus. Le fermium primordial, s'il a existé lors de la formation de la Terre, s'est complètement désintégré au fil des échelles géologiques. L'élément a existé brièvement dans le réacteur nucléaire naturel d'Oklo, au Gabon, il y a environ 2 milliards d'années par capture neutronique, mais il n'est plus présent aujourd'hui. La production terrestre de fermium se fait exclusivement par synthèse artificielle dans des réacteurs nucléaires, des accélérateurs de particules ou lors d'essais nucléaires. Sa détection atmosphérique après ces essais constitue la seule occurrence environnementale, généralement à des niveaux de femtogrammes à picogrammes dispersés dans les retombées radioactives.

Propriétés nucléaires et composition isotopique

Vingt isotopes du fermium sont caractérisés, avec des nombres de masse allant de 241 à 260. L'isotope le plus stable, 257Fm, présente une demi-vie de 100,5 jours par désintégration α vers 253Cf. D'autres isotopes notables incluent 255Fm (t½ = 20,07 heures), 254Fm (t½ = 3,2 heures) et 253Fm (t½ = 3,0 jours). Les isotopes plus lourds que 257Fm subissent une fission spontanée avec des demi-vies de microsecondes à millisecondes, créant le "goulot de fermium" limitant la synthèse des éléments superlourds par capture neutronique. Les propriétés nucléaires suivent les tendances prévues pour les actinides, la désintégration α prédominant pour les isotopes légers et la fission spontanée devenant significative pour les masses plus élevées. Les sections efficaces pour les réactions de capture neutronique diminuent fortement avec l'augmentation du nombre de masse, aggravant les contraintes de synthèse.

Production industrielle et applications technologiques

Méthodologies d'extraction et de purification

La production de fermium repose principalement sur le bombardement neutronique d'actinides plus légers dans des réacteurs de recherche à haut flux. Le High Flux Isotope Reactor (HFIR) du Laboratoire national d'Oak Ridge en est la source principale, produisant des quantités de l'ordre du picogramme après des irradiations prolongées de plusieurs mois. Les cibles utilisent des isotopes de curium ou de berkélium, avec des captures neutroniques successives menant à la formation de fermium. Les rendements décroissent exponentiellement avec le numéro atomique, limitant la production annuelle de 257Fm à moins d'un subnanogramme. Les essais nucléaires ont historiquement fourni des quantités plus grandes, comme lors de l'essai Hutch en 1969, produisant 4,0 pg de 257Fm à partir de 10 kg de débris, bien que l'efficacité de récupération soit extrêmement faible (10-7 de la production totale).

Applications technologiques et perspectives futures

Les applications actuelles du fermium se concentrent exclusivement sur la recherche fondamentale en physique nucléaire et chimie. Les études des propriétés des éléments superlourds utilisent le fermium comme référence pour valider des modèles théoriques et développer des techniques spectroscopiques. Les isotopes du fermium sont employés dans les recherches sur les effets de couche nucléaire et les mécanismes de désintégration près de l'île théorique de stabilité. Des applications futures potentielles incluent le développement de sources neutroniques pour la recherche ou la production d'isotopes médicaux, bien que leur mise en œuvre pratique nécessite des avancées significatives en efficacité de production. Des méthodes améliorées via des réacteurs innovants ou des réactions nucléaires novatrices pourraient élargir sa disponibilité pour des programmes de recherche appliquée.

Développement historique et découverte

La découverte du fermium est issue du programme de développement de la bombe à hydrogène du Projet Manhattan dans les années 1950. La première détection a eu lieu lors de l'analyse des débris de l'essai thermonucléaire "Ivy Mike" le 1er novembre 1952 à l'atoll d'Enewetak. Albert Ghiorso et ses collègues de l'Université de Californie à Berkeley ont identifié l'isotope 255Fm par ses émissions α caractéristiques de 7,1 MeV et sa demi-vie de 20 heures. La découverte est restée classifiée jusqu'en 1955 à cause des contraintes de sécurité durant la guerre froide, malgré sa synthèse indépendante par des chercheurs suédois en 1954 via des techniques de bombardement ionique. Le nom de l'élément honore Enrico Fermi pour ses contributions à la physique nucléaire et au développement des réacteurs. Les études systématiques ont débuté après la déclassification, établissant le fermium comme l'élément le plus lourd synthétisable par capture neutronique et lançant les programmes de recherche sur les éléments superlourds.

Conclusion

Le fermium occupe une position centrale dans le tableau périodique en tant qu'élément terminal accessible par synthèse par bombardement neutronique, marquant la limite pratique de la production massive d'éléments. Ses propriétés nucléaires et chimiques uniques offrent des aperçus fondamentaux sur la chimie des actinides et la physique des éléments superlourds. La stabilité accrue de ses complexes et ses propriétés électrochimiques distinctes reflètent les effets de charge nucléaire effective caractéristiques des actinides les plus lourds. Bien que ses applications actuelles soient restreintes à la recherche fondamentale en raison des limites de synthèse et de sa désintégration radioactive, le fermium continue de servir de référence cruciale pour le développement de modèles théoriques et l'avancement des techniques expérimentales en science nucléaire.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.