| Élément | |

|---|---|

102NoNobelium259.10092

8 18 32 32 8 2 |

|

| Propriétés de base | |

|---|---|

| Numéro atomique | 102 |

| Masse atomique | 259.1009 amu |

| Famille d'éléments | Actinides |

| Période | 7 |

| Groupe | 2 |

| Bloc | s-block |

| Année découverte | 1966 |

| Distribution des isotopes |

|---|

| Aucun |

| Propriétés physiques | |

|---|---|

| Densité | 9.9 g/cm3 (STP) |

(H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |

| Fusion | 827 °C |

Hélium (He) -272.2 Carbone (C) 3675 | |

| Propriétés chimiques | |

|---|---|

| États d'oxydation (moins courant) | +3 (+2) |

| Potentiel de première ionisation | 6.654 eV |

Césium (Cs) 3.894 Hélium (He) 24.587 | |

| Affinité électronique | -2.330 eV |

Nobelium (No) -2.33 (Cl) 3.612725 | |

| Électronégativité | 1.3 |

Césium (Cs) 0.79 (F) 3.98 | |

| Rayon atomique |

|---|

| Propriétés électroniques | |

|---|---|

| Électrons par couche | 2, 8, 18, 32, 32, 8, 2 |

| Configuration électronique | [Rn] 5f14 |

|

Modèle atomique de Bohr

| |

|

Diagramme de la boîte orbitale

| |

| électrons de valence | 16 |

| Structure de Lewis en points |

|

| Visualisation orbitale | |

|---|---|

|

| |

| Électrons | - |

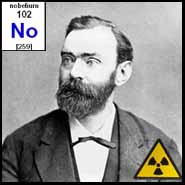

Nobélium (No) : Élément du tableau périodique

Résumé

Le nobélium est un élément chimique synthétique de symbole No et de numéro atomique 102. Nommé en l'honneur d'Alfred Nobel, il représente le dixième élément transurane et l'avant-dernier membre de la série des actinides. Ce métal radioactif présente principalement un caractère divalent en solution aqueuse, contrairement au comportement trivalent typique des autres actinides. L'isotope le plus stable, 259No, possède une demi-vie de 58 minutes, tandis que 255No sert d'isotope principal pour les expériences chimiques en raison de sa production accessible par réactions de bombardement. La position unique du nobélium illustre la transition entre le comportement typique des actinides et celui des métaux alcalino-terreux, établissant son importance dans la chimie des éléments lourds et la recherche en physique nucléaire.

Introduction

Le nobélium occupe une position critique dans la septième période du tableau périodique en tant qu'élément 102, situé entre le mendélévium et le lawrencium dans la série des actinides. Sa configuration électronique [Rn]5f147s2 en fait le seul élément du bloc f où l'état d'oxydation +2 prédomine sur le +3 en milieu aqueux. Ce phénomène résulte de l'écart énergétique important entre les orbitales 5f et 6d à la fin de la série des actinides, combiné aux effets relativistes stabilisant la sous-couche 7s. Les revendications de découverte émergèrent simultanément de groupes suédois, américain et soviétique dans les années 1950-1960, l'Union internationale de chimie pure et appliquée attribuant finalement la découverte à l'équipe soviétique de Doubna en 1992. Sa synthèse nécessite des technologies avancées d'accélérateurs de particules, limitant la recherche aux installations nucléaires spécialisées.

Propriétés physiques et structure atomique

Paramètres atomiques fondamentaux

Le nobélium possède un numéro atomique 102, correspondant à 102 protons et généralement 102 électrons dans les atomes neutres. La configuration électronique fondamentale [Rn]5f147s2 présente le terme spectroscopique 1S0, indiquant un appariement complet des électrons. La sous-couche 5f14 remplie confère une stabilité exceptionnelle à l'ion No2+ [Rn]5f14, expliquant la prédominance de cet état d'oxydation. Les calculs de charge nucléaire effective montrent un blindage significatif par les couches internes, tandis que son rayon atomique reste estimé en raison de sa nature synthétique et de ses demi-vies extrêmement courtes. Son énergie de première ionisation atteint au maximum (6,65 ± 0,07) eV, basée sur des prédictions théoriques supposant l'élimination des électrons 7s avant l'ionisation 5f.

Caractéristiques physiques macroscopiques

Le métal nobélium en masse reste non caractérisé expérimentalement en raison des limitations de production à l'échelle atomique. Les prédictions théoriques suggèrent une structure cristalline cubique à faces centrées typique des actinides tardifs divalents, avec un rayon métallique d'environ 197 pm. La température de fusion estimée à 800°C correspond à celle du mendélévium adjacent, tandis que sa densité calculée est de 9,9 ± 0,4 g/cm3. Les estimations de l'enthalpie de sublimation à 126 kJ/mol s'alignent sur celles de l'einsteinium, du fermium et du mendélévium, soutenant les prédictions théoriques d'un comportement métallique divalent. Ces propriétés reflètent la position unique du nobélium à la frontière entre chimie actinide typique et caractéristiques proches des métaux alcalino-terreux.

Propriétés chimiques et réactivité

Structure électronique et comportement de liaison

La réactivité chimique du nobélium découle de sa configuration électronique inhabituelle, favorisant les états d'oxydation divalents en raison de la stabilité de la sous-couche 5f14 remplie. L'ion No2+ démontre une stabilité remarquable en solution aqueuse, éluant entre Ca2+ et Sr2+ lors de la chromatographie d'échange cationique. Ce comportement contraste fortement avec celui des autres actinides généralement trivalents. La stabilisation relativiste des électrons 7s rend le dihydrure de nobélium (NoH2) extrêmement ionique, avec un moment dipolaire de 5,94 D. La formation des liaisons suit les schémas des métaux alcalino-terreux plutôt que les géométries de coordination typiques des actinides, reflétant la nature core-like des orbitales 5f dans cet élément.

Propriétés électrochimiques et thermodynamiques

Le potentiel de réduction standard E°(No3+→No2+) est d'environ +0,75 V, démontrant que No2+ est thermodynamiquement plus stable que No3+ et confirmant No3+ comme oxydant puissant. Les potentiels supplémentaires incluent E°(No2+→No0) à -2,61 V et E°(No3+→No0) à -1,26 V, tandis que les calculs théoriques prévoient E°(No4+→No3+) à +6,5 V. Les énergies de Gibbs de formation pour No3+ et No2+ sont estimées à -342 et -480 kJ/mol respectivement. L'enthalpie d'hydratation de No2+ atteint 1486 kJ/mol, cohérente avec un comportement de cation divalent. Ces paramètres thermodynamiques établissent la position unique du nobélium parmi les actinides et confirment ses propriétés proches des métaux alcalino-terreux.

Composés chimiques et formation de complexes

Composés binaires et ternaires

Les chlorures de nobélium NoCl2 et NoCl3 présentent un comportement non volatil similaire aux halogénures des métaux alcalino-terreux, avec une adsorption forte sur les surfaces solides lors des expériences de transport en phase gazeuse. Le chlorure divalent représente la forme la plus stable dans des conditions normales, cohérent avec la préférence du nobélium pour le +2. Les calculs théoriques suggèrent que la formation d'oxydes suivrait la stœchiométrie NoO plutôt que les schémas de sesquioxydes typiques des actinides trivalents. La formation d'hydrures produit le composé fortement ionique NoH2, caractérisé par des distances de liaison No–H inhabituellement longues et un transfert de charge significatif. L'absence de quantités macroscopiques empêche l'étude systématique d'autres composés binaires, bien que l'extrapolation des éléments voisins suggère une diversité limitée.

Chimie de coordination et composés organométalliques

La capacité de complexation du nobélium avec divers ligands ressemble davantage à celle des métaux alcalino-terreux qu'à celle des actinides typiques. La complexation avec les ions chlorure montre une similitude maximale avec le baryum, indiquant des interactions de coordination relativement faibles. Les études avec des ligands citrate, oxalate et acétate en solution nitrate d'ammonium 0,5 M démontrent une force de coordination intermédiaire entre calcium et strontium, proche toutefois de celle du strontium. Le rayon ionique de No2+ à 100 pm favorise des géométries octaédriques typiques des métaux divalents. La chimie organométallique reste largement inexplorée en raison des limitations de synthèse, bien que des prédictions théoriques suggèrent un comportement proche des éléments principaux, les configurations 7s2 dominant les liaisons plutôt que la participation des orbitales f.

Occurrence naturelle et analyse isotopique

Distribution géochimique et abondance

Le nobélium n'existe pas naturellement sur Terre en raison de son origine synthétique et de ses demi-vies extrêmement courtes. Tous ses isotopes proviennent de réactions nucléaires artificielles dans des accélérateurs de particules, sans détection dans des échantillons terrestres ou extraterrestres. Son absence dans les systèmes naturels reflète l'instabilité fondamentale des noyaux possédant 102 protons, dépassant les limites de stabilité imposées par les forces nucléaires. Les modèles théoriques indiquent que même dans les conditions extrêmes de nucléosynthèse stellaire, les isotopes de nobélium se désintégreraient avant d'atteindre des concentrations détectables. Cette nature synthétique place le nobélium parmi les éléments superlourds existant uniquement par intervention technologique humaine.

Propriétés nucléaires et composition isotopique

Quatorze isotopes de nobélium sont caractérisés, couvrant les masses 248–260 et 262, tous radioactifs. L'isotope le plus stable, 259No, possède une demi-vie de 58 minutes et subit une désintégration alpha d'énergie environ 7,5 MeV. Des isomères nucléaires existent pour les masses 250, 251, 253 et 254, 251mNo présentant la demi-vie isomérique la plus longue à 1,7 seconde. L'isotope 255No, malgré sa demi-vie plus courte de 3,1 minutes, sert d'isotope principal via la réaction 249Cf(12C,4n)255No. La fission spontanée devient dominante pour les isotopes plus lourds, 258No possédant une demi-vie de seulement 1,2 milliseconde. L'isotope théorique 261No pourrait avoir une demi-vie de 3 heures, représentant la limite pratique pour l'expérimentation chimique.

Production industrielle et applications technologiques

Méthodologies d'extraction et purification

La production de nobélium nécessite des installations d'accélérateurs ioniques sophistiquées capables de générer des faisceaux d'ions lourds à haute énergie. La synthèse standard implique de bombarder des cibles de 249Cf avec des ions 12C à environ 73 MeV, produisant environ 1200 atomes par minute sous conditions optimales. Le momentum de recul des réactions nucléaires transporte les atomes produits vers des feuilles métalliques collectrices situées derrière les cibles dans des chambres à vide. Les systèmes de transport par jet de gaz utilisant l'hélium et des aérosols de chlorure de potassium permettent de déplacer les atomes un par un sur plus de dix mètres via des tubes capillaires. La séparation chimique exploite le caractère divalent du nobélium, utilisant des colonnes d'extraction à l'acide bis-(2-éthylhexyl) phosphorique ou la chromatographie d'échange cationique avec des éluants acides chlorhydriques dilués. Ces techniques atteignent des efficacités suffisantes pour des études en chimie monoatomique malgré les taux de production extrêmement bas.

Applications technologiques et perspectives futures

Les applications actuelles du nobélium se concentrent exclusivement sur la recherche fondamentale en physique nucléaire et chimie des éléments lourds. L'élément sert de cas test critique pour les modèles théoriques prédisant les propriétés des éléments superlourds et fournit une validation expérimentale aux calculs mécaniques quantiques relativistes. L'étude de son comportement chimique éclaire la terminaison de la série des actinides et la transition vers les éléments post-actinides. Des applications futures pourraient émerger en physique nucléaire, notamment dans les recherches sur les voies de synthèse des éléments superlourds et l'étude de leur structure. Son rôle dans la validation des cadres théoriques prédisant les éléments superlourds maintient son importance pour l'avancement scientifique, bien que les applications technologiques pratiques soient limitées par les contraintes de production et la désintégration radioactive.

Développement historique et découverte

La découverte de l'élément 102 se développa à travers des revendications concurrentes de trois groupes internationaux dans les années 1950-1960. Les scientifiques suédois de l'Institut Nobel annoncèrent sa détection en 1957, rapportant des particules alpha de 8,5 MeV issues du bombardement du curium avec des ions carbone-13 et proposant le nom « nobélium » en hommage à Alfred Nobel. Les chercheurs américains du Laboratoire national de Lawrence Berkeley tentèrent une confirmation en 1958 mais ne reproduisirent pas les résultats suédois, détectant plutôt des signatures de désintégration différentes ultérieurement invalidées. Les scientifiques soviétiques de l'Institut conjoint de recherche nucléaire à Doubna conduisirent des études parallèles, initialement en 1958 puis de manière plus concluante entre 1964 et 1966. Les travaux de Doubna en 1966 fournirent la première identification incontestable des isotopes de nobélium grâce à des séparations chimiques rigoureuses et une analyse de désintégration nucléaire. Après des décennies de conflits de dénomination et de priorité, l'Union internationale de chimie pure et appliquée attribua le crédit de la découverte à l'équipe soviétique en 1992, conservant toutefois le nom « nobélium » proposé par les Suédois en raison de son usage établi dans la littérature scientifique.

Conclusion

Le nobélium représente une position unique à la frontière entre la chimie des actinides et celle des éléments post-actinides, montrant principalement un comportement divalent qui le distingue de tous les autres éléments du bloc f. Sa nature synthétique et ses demi-vies extrêmement courtes limitent la recherche aux installations nucléaires sophistiquées, où les techniques de chimie monoatomique permettent des investigations fondamentales sur les éléments lourds. Son comportement valide les prédictions théoriques sur les effets relativistes dans les éléments superlourds et fournit des données expérimentales cruciales sur les limites de stabilité nucléaire. Les perspectives futures incluent la synthèse d'isotopes plus stables, des mesures thermodynamiques détaillées et l'exploration de la chimie organométallique. Le rôle du nobélium en tant que pont entre les territoires chimiques connus et inconnus garantit son importance continue dans l'avancement de notre compréhension de la matière aux extrêmes de la stabilité nucléaire.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.