| Élément | |

|---|---|

69TmThulium168.9342122

8 18 31 8 2 |

|

| Propriétés de base | |

|---|---|

| Numéro atomique | 69 |

| Masse atomique | 168.934212 amu |

| Famille d'éléments | N/A |

| Période | 6 |

| Groupe | 2 |

| Bloc | s-block |

| Année découverte | 1879 |

| Distribution des isotopes |

|---|

169Tm 100% |

| Propriétés physiques | |

|---|---|

| Densité | 9.321 g/cm3 (STP) |

H (H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |

| Fusion | 1545 °C |

Hélium (He) -272.2 Carbone (C) 3675 | |

| Ébullition | 1727 °C |

Hélium (He) -268.9 Tungstène (W) 5927 | |

| Propriétés chimiques | |

|---|---|

| États d'oxydation (moins courant) | +3 (0, +1, +2) |

| Potentiel de première ionisation | 6.184 eV |

Césium (Cs) 3.894 Hélium (He) 24.587 | |

| Affinité électronique | 1.029 eV |

Nobelium (No) -2.33 Cl (Cl) 3.612725 | |

| Électronégativité | 1.25 |

Césium (Cs) 0.79 F (F) 3.98 | |

| Rayon atomique | |

|---|---|

| Rayon covalent | 1.64 Å |

H (H) 0.32 Francium (Fr) 2.6 | |

| Rayon métallique | 1.76 Å |

Béryllium (Be) 1.12 Césium (Cs) 2.65 | |

| Composés | ||

|---|---|---|

| Formule | Nom | État d'oxydation |

| TmBr2 | Dibromure de thulium | +2 |

| TmCl2 | Chlorure de thulium(II) | +2 |

| TmF2 | Fluorure de thulium(II) | +2 |

| Tm(NO3)3 | Nitrate de thulium(III) | +3 |

| Tm(OH)3 | Hydroxyde de thulium(III) | +3 |

| Tm2O3 | Oxyde de thulium(III) | +3 |

| Tm2Se3 | Séléniure de thulium | +3 |

| TmBr3 | Bromure de thulium(III) | +3 |

| TmCl3 | Chlorure de thulium(III) | +3 |

| TmF3 | Fluorure de thulium(III) | +3 |

| TmI3 | Iodure de thulium(III) | +3 |

| TmP | Phosphure de thulium | +3 |

| Propriétés électroniques | |

|---|---|

| Électrons par couche | 2, 8, 18, 31, 8, 2 |

| Configuration électronique | [Xe] 4f13 |

|

Modèle atomique de Bohr

| |

|

Diagramme de la boîte orbitale

| |

| électrons de valence | 15 |

| Structure de Lewis en points |

|

| Visualisation orbitale | |

|---|---|

|

| |

| Électrons | - |

Thulium (Tm) : Tableau périodique des éléments

Résumé

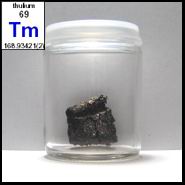

Le thulium est un élément chimique de numéro atomique 69 et de symbole Tm, représentant le treizième membre de la série des lanthanides. Ce métal gris argenté présente les propriétés caractéristiques des terres rares, notamment un état d'oxydation dominant +3 et la formation de complexes de coordination avec neuf molécules d'eau en solution aqueuse. Bien qu'il soit le deuxième lanthanide le moins abondant dans la croûte terrestre après le prométhium, le thulium trouve des applications spécialisées comme dopant dans les lasers à l'état solide et comme source de rayonnement dans les appareils portables de radiographie. L'élément montre un comportement chimique typique des lanthanides tout en conservant une stabilité et une malléabilité suffisantes pour des applications industrielles. Sa découverte en 1879 par Per Teodor Cleve a marqué un tournant important dans la chimie des terres rares, bien que des échantillons purs n'aient été obtenus qu'au début du XXe siècle.

Introduction

Le thulium occupe la position 69 dans le tableau périodique, entre l'erbium et l'ytterbium au sein de la série des lanthanides. L'élément présente les propriétés définies par la configuration électronique 4f, typique des métaux des terres rares. Sa structure électronique, [Xe] 4f13 6s2, le place parmi les lanthanides tardifs où le remplissage progressif de l'orbitale 4f approche de son terme. Cette configuration électronique contribue aux propriétés spectroscopiques et au comportement magnétique uniques observés dans la série des lanthanides.

L'élément manifeste des effets prononcés de contraction des lanthanides, résultant du blindage insuffisant des électrons 4f qui provoque une diminution successive des rayons atomiques et ioniques le long de la série. La position du thulium près de la fin de la série des lanthanides accentue ces effets de contraction, influençant sa chimie de coordination et ses propriétés à l'état solide. Les applications industrielles restent limitées en raison de la rareté de l'élément et de ses coûts d'extraction élevés, bien que son utilisation spécialisée dans la technologie laser et l'imagerie médicale démontre son importance technologique.

Propriétés physiques et structure atomique

Paramètres atomiques fondamentaux

Le thulium possède un numéro atomique de 69 et une masse atomique standard de 168,934219 ± 0,000005 u. Sa configuration électronique suit le schéma attendu pour les lanthanides : [Xe] 4f13 6s2. Cette configuration place treize électrons dans la sous-couche 4f, un électron de moins que la configuration f14 complète observée dans l'ytterbium. La sous-couche 4f partiellement remplie contribue de manière significative aux propriétés magnétiques et spectroscopiques du thulium.

La charge nucléaire effective ressentie par les électrons externes augmente considérablement le long de la série des lanthanides en raison du blindage insuffisant des électrons 4f. Ce phénomène entraîne une réduction progressive des rayons atomiques et ioniques, connue sous le nom de contraction des lanthanides. Le rayon ionique du thulium dans l'état +3 mesure environ 1,02 Å en coordination huit fois, illustrant les effets cumulés de la contraction des lanthanides par rapport aux membres précédents de la série.

Caractéristiques physiques macroscopiques

Le thulium pur présente un éclat métallique brillant gris argenté qui s'oxyde progressivement lorsqu'il est exposé à l'oxygène atmosphérique. Le métal démontre une malléabilité et une ductilité considérables, avec une dureté sur l'échelle de Mohs entre 2 et 3, ce qui permet de le couper à l'aide d'un couteau dans des conditions ambiantes. Ces propriétés mécaniques reflètent les caractéristiques de la liaison métallique typiques des éléments lanthanides.

Le thulium cristallise dans une structure hexagonale compacte dans des conditions normales, bien qu'il présente un polymorphisme avec une phase tétragonale α-Tm et la phase hexagonale β-Tm plus stable thermodynamiquement. La structure hexagonale représente l'arrangement préférentiel pour la plupart des métaux lanthanides et reflète la taille et les propriétés électroniques spécifiques du cation Tm3+. Des mesures thermodynamiques précises indiquent des températures de fusion et d'ébullition cohérentes avec une liaison métallique de force moyenne au sein de la série des lanthanides.

Propriétés chimiques et réactivité

Structure électronique et comportement de liaison

Le thulium présente un comportement chimique typique des lanthanides, dominé par l'état d'oxydation +3. Cet état d'oxydation résulte de la perte des deux électrons 6s et d'un électron 4f, laissant une configuration stable 4f12 dans le cation Tm3+. L'état +3 est exceptionnellement stable dans quasiment tous les environnements chimiques, les autres états d'oxydation étant extrêmement rares et généralement observés uniquement dans des conditions spécifiques.

L'élément montre un caractère électropositif typique des lanthanides, formant facilement des composés ioniques avec des éléments électronégatifs. Les contributions de liaisons covalentes restent minimes dans la plupart des composés de thulium, bien qu'un certain degré de covalence apparaisse dans les complexes organométalliques et les composés avec des anions fortement polarisables. Les électrons 4f restent essentiellement non liants en raison de leur distribution spatiale contractée, contribuant principalement aux propriétés magnétiques et spectroscopiques plutôt qu'à la liaison chimique.

Composés chimiques et formation de complexes

Composés binaires et ternaires

L'oxyde de thulium, Tm2O3, représente le composé binaire le plus stable thermodynamiquement et présente la structure sesquioxyde caractéristique des oxydes de lanthanides. Le composé se forme facilement en chauffant le métal thulium dans l'oxygène à des températures supérieures à 150°C, selon la réaction : 4Tm + 3O2 → 2Tm2O3. Cet oxyde vert pâle démontre une stabilité thermique considérable et résiste à la réduction dans des conditions normales.

La série des halogénures montre des tendances systématiques en termes de stabilité et de propriétés. Le trifluorure de thulium, TmF3, présente l'énergie réticulaire et la stabilité thermique les plus élevées parmi les halogénures, apparaissant comme un solide cristallin blanc. Les halogénures plus lourds - TmCl3, TmBr3 et TmI3 - montrent une stabilité décroissante et un caractère covalent croissant, avec des teintes allant du jaune au jaune pâle reflétant les transitions de transfert de charge.

Chimie de coordination et composés organométalliques

La chimie aqueuse du thulium se concentre sur la formation de complexes [Tm(OH2)9]3+, où neuf molécules d'eau entourent le cation Tm3+ central selon une géométrie prismatique trigonale tricapée. Ce haut nombre de coordination reflète le rayon ionique élevé des cations lanthanides et leur préférence pour maximiser les interactions électrostatiques avec les ligands. La sphère de coordination reste très labile, avec des taux d'échange d'eau rapides typiques des complexes aquatiques lanthanides.

La chimie organométallique du thulium reste relativement sous-développée comparée à celle des métaux de transition, principalement en raison de la nature ionique des liaisons carbone-Tm et du recouvrement orbital limité entre les électrons 4f contractés et les orbitales des ligands. Les complexes cyclopentadiényl représentent les dérivés organométalliques les plus stables, bien que ces composés présentent principalement un caractère ionique plutôt que des interactions covalentes réelles entre le métal et le carbone.

Présence naturelle et analyse isotopique

Distribution géochimique et abondance

Le thulium se classe comme le deuxième lanthanide le moins abondant dans la croûte terrestre, avec une abondance crustale moyenne d'environ 0,5 mg/kg. Cette rareté n'est surpassée que par celle de l'élément radioactif prométhium au sein de la série des lanthanides. L'élément se trouve principalement associé à d'autres terres rares lourdes dans des minéraux tels que la gadolinite, la monazite, la xenotime et l'euxénite, bien qu'aucune espèce minérale ne présente le thulium comme composant dominant en terres rares.

Les processus de fractionnement géochimique favorisent la concentration du thulium dans les roches ignées riches en silice, en particulier les granites et les pegmatites. Les sédiments marins contiennent du thulium à des concentrations d'environ 250 parties par billard dans l'eau de mer, reflétant la faible solubilité de l'élément et sa tendance à s'associer à la matière particulaire. Les concentrations dans les sols varient généralement entre 0,4 et 0,8 partie par million, avec des variations dépendant des conditions géologiques locales et des processus d'altération.

Propriétés nucléaires et composition isotopique

Le thulium naturel se compose entièrement de l'isotope stable 169Tm, en faisant un des éléments mononucléides. Cet isotope possède 100 neutrons associés aux 69 protons qui définissent l'élément, ce qui donne un rapport neutron-proton de 1,45. L'isotope démontre une stabilité nucléaire remarquable, bien que des calculs théoriques suggèrent une possible désintégration alpha en 165Ho avec une demi-vie extrêmement longue dépassant 1024 années.

Les isotopes artificiels du thulium couvrent une plage de masse allant de 144Tm à 183Tm, la plupart présentant des demi-vies courtes mesurées en minutes ou en heures. Le radioisotope 170Tm, produit par activation neutronique de 169Tm, possède une importance technologique particulière grâce à sa demi-vie de 128,6 jours et ses caractéristiques d'émission de rayons gamma favorables adaptées aux applications en radiographie industrielle.

Production industrielle et applications technologiques

Méthodologies d'extraction et de purification

La production commerciale de thulium commence par le traitement des concentrés de sable monazite, où le thulium représente généralement environ 0,007 % du contenu total en terres rares. La séparation initiale implique une digestion acide suivie de cycles de précipitation et de dissolution pour concentrer la fraction des terres rares lourdes. Les techniques modernes utilisent la chromatographie d'échange d'ions et les méthodes d'extraction par solvant pour atteindre les niveaux de pureté requis pour les applications technologiques.

Le processus d'échange ionique exploite les légères différences de rayons ioniques entre les lanthanides lourds pour permettre leur séparation par liaison préférentielle aux groupes fonctionnels des résines. Les techniques d'extraction par solvant emploient des composés organophosphorés qui montrent un comportement de complexation sélective basé sur les effets de contraction des lanthanides. Ces méthodes ont réduit considérablement les coûts de production depuis leur introduction commerciale dans les années 1950, bien que le thulium reste parmi les éléments des terres rares les plus onéreux.

Applications technologiques et perspectives futures

Les applications principales du thulium se situent dans les lasers à l'état solide. Le grenat d'aluminium de yttrium dopé au thulium (Tm:YAG) fonctionne à des longueurs d'onde d'environ 2010 nm, fournissant une émission efficace dans le proche infrarouge adaptée aux systèmes laser médicaux et industriels. Le système Ho:Cr:Tm:YAG démontre une efficacité accrue grâce aux mécanismes de transfert d'énergie, fonctionnant à 2080 nm avec des applications dans la détection militaire de distance et la chirurgie médicale.

Les applications radiologiques utilisent 170Tm comme source de rayons X pour les essais industriels et le diagnostic médical. La demi-vie de 128,6 jours de cet isotope fournit des durées d'utilisation pratiques tout en émettant des rayons X caractéristiques aux énergies de 7,4, 51,354, 52,389, 59,4 et 84,253 keV. Ces raies d'émission offrent d'excellentes propriétés de pénétration pour les applications en essais non destructifs et nécessitent une protection contre le rayonnement minimale par rapport à d'autres sources alternatives.

Développement historique et découverte

Per Teodor Cleve réalisa la découverte initiale du thulium en 1879 par une étude systématique des impuretés présentes dans l'erbia (Er2O3). Son approche analytique s'inspirait des méthodes employées par Carl Gustaf Mosander lors des découvertes antérieures des terres rares, incluant l'examen spectroscopique des résidus de cristallisation et l'élimination systématique des composants connus. Cleve réussit à isoler deux oxydes inédits à partir du concentré d'erbium : la holmia (oxyde d'holmium) et la thulia (oxyde de thulium).

La dénomination provient de Thulé, désignation grecque antique de la région la plus septentrionale habitée, généralement associée à la Scandinavie ou à l'Islande. Le choix de Cleve reflétait à la fois sa nationalité suédoise et le contexte géographique de la découverte. Le symbole atomique original "Tu" fut par la suite modifié en "Tm" pour respecter la cohérence des normes de la nomenclature chimique moderne.

La purification à des niveaux spectroscopiquement purs nécessita plusieurs décennies d'avancées méthodologiques. Charles James obtint le premier oxyde de thulium substantiellement pur en 1911 par cristallisation fractionnée des sels de bromate, nécessitant environ 15 000 opérations de purification séquentielles. Le thulium métallique resta insaisissable jusqu'en 1936, quand Wilhelm Klemm et Heinrich Bommer réussirent à réduire l'oxyde de thulium à l'aide de calcium métallique dans des conditions atmosphériques contrôlées.

Conclusion

Le thulium illustre parfaitement les propriétés caractéristiques et les défis associés aux éléments lanthanides lourds. Sa position près de la fin de la série 4f entraîne des effets prononcés de contraction des lanthanides et une chimie aqueuse à haut nombre de coordination dominée par l'état d'oxydation +3. Malgré sa rareté et ses coûts d'extraction élevés, l'élément conserve une pertinence technologique grâce à ses applications spécialisées dans les systèmes laser et les dispositifs radiologiques. Les recherches futures se concentreront probablement sur l'élargissement des applications dans les matériaux luminescents et les technologies énergétiques, où les propriétés optiques uniques des composés de thulium pourraient offrir des avantages dans les applications photoniques émergentes.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.