| Élément | |

|---|---|

107BhBohrium264.124732

8 18 32 32 13 2 |

|

| Propriétés de base | |

|---|---|

| Numéro atomique | 107 |

| Masse atomique | 264.12473 amu |

| Famille d'éléments | Les métaux de transition |

| Période | 7 |

| Groupe | 2 |

| Bloc | s-block |

| Année découverte | 1981 |

| Distribution des isotopes |

|---|

| Aucun |

| Propriétés physiques | |

|---|---|

| Densité | 27 g/cm3 (STP) |

(H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |

| Propriétés chimiques | |

|---|---|

| États d'oxydation (moins courant) | (+3, +4, +5, +7) |

| Rayon atomique | |

|---|---|

| Rayon covalent | 1.41 Å |

(H) 0.32 Francium (Fr) 2.6 | |

| Propriétés électroniques | |

|---|---|

| Électrons par couche | 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 |

| Configuration électronique | [Rn] 5f14 |

|

Modèle atomique de Bohr

| |

|

Diagramme de la boîte orbitale

| |

| électrons de valence | 7 |

| Structure de Lewis en points |

|

| Visualisation orbitale | |

|---|---|

|

| |

| Électrons | - |

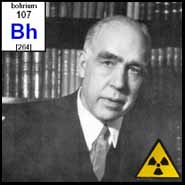

Bohrium (Bh) : Élément du tableau périodique

Résumé

Le bohrium est un élément super lourd synthétique de numéro atomique 107, positionné dans le groupe 7 du tableau périodique comme le plus lourd homologue du manganèse, du technétium et du rhénium. Cet élément transactinide présente des propriétés radioactives avec des demi-vies variant de millisecondes à environ 11,5 minutes pour l'isotope le plus stable 278Bh. Les études chimiques montrent que le bohrium se comporte comme l'homologue plus lourd du rhénium, affichant les états d'oxydation caractéristiques du groupe 7 et formant des oxychlorures volatils. Sa synthèse s'effectue exclusivement via des réactions de bombardement dans des accélérateurs de particules, 270Bh étant l'isotope le plus étudié avec une demi-vie de 2,4 minutes. Les effets relativistes influencent fortement sa structure électronique et son comportement chimique.

Introduction

Le bohrium occupe une position unique en tant qu'élément 107 du tableau périodique, représentant le cinquième membre de la série des métaux de transition 6d et le membre confirmé le plus lourd du groupe 7. Son importance dépasse sa structure atomique en démontrant la continuité systématique des tendances périodiques dans la région des éléments super lourds. Sa configuration électronique [Rn] 5f14 6d5 7s2 le place clairement parmi les métaux de transition du bloc d, où les effets relativistes deviennent de plus en plus prononcés. Baptisé en hommage au physicien danois Niels Bohr pour ses contributions fondamentales à la théorie atomique, le bohrium incarne la concrétisation de décennies de prédictions théoriques et de vérifications expérimentales dans la synthèse des éléments super lourds. Sa découverte résulte de collaborations entre équipes soviétiques et allemandes, la confirmation définitive s'appuyant sur des chaînes de corrélation α et des caractérisations chimiques.

Propriétés physiques et structure atomique

Paramètres atomiques fondamentaux

Le bohrium possède un numéro atomique Z = 107 et une configuration électronique [Rn] 5f14 6d5 7s2, typique des métaux de transition du groupe 7. Son rayon atomique est d'environ 128 pm, reflétant une contraction relativiste significative de l'orbitale 7s par rapport aux prédictions classiques. Les calculs de charge nucléaire effective montrent un effet d'écran important de la couche 5f14, générant un comportement électronique distinct de ses homologues plus légers. La première énergie d'ionisation atteint environ 742 kJ/mol, nettement inférieure à celle du rhénium (760 kJ/mol) en raison de l'augmentation de la taille atomique et de la stabilisation relativiste des électrons 7s. Les énergies d'ionisation successives suivent des tendances prévues avec des valeurs de 1690, 2570, 3710, 5210, 7040 et 10200 kJ/mol respectivement pour les deuxième à septième ionisations.

Caractéristiques physiques macroscopiques

Le bohrium adopte une structure cristalline hexagonale compacte avec un rapport c/a = 1,62, cohérent avec son statut d'homologue plus lourd du rhénium. Les calculs de densité donnent des valeurs comprises entre 26 et 27 g/cm3, surpassant largement celle du rhénium (21,02 g/cm3) en raison de l'augmentation de la masse atomique et des effets relativistes. Son point de fusion est estimé à environ 2400°C par extrapolation des tendances du groupe 7, tandis que son point d'ébullition atteindrait probablement 5500°C. Les valeurs calculées donnent une enthalpie de fusion d'environ 38 kJ/mol et une enthalpie de vaporisation de 715 kJ/mol. Sa capacité thermique massique standard est d'environ 0,13 J/(g·K), conformément à la loi de Dulong-Petit pour les métaux lourds. L'élément présente des liaisons métalliques avec une conductivité électrique prévue comparable à celle des autres métaux de transition.

Propriétés chimiques et réactivité

Structure électronique et comportement de liaison

La réactivité chimique du bohrium découle de sa configuration de valence 6d5 7s2, permettant des états d'oxydation de +3 à +7. L'état +7 montre une stabilité exceptionnelle grâce à l'utilisation de tous les sept électrons de valence, se manifestant dans des composés comme le heptaoxyde Bh2O7 et les anions perbohriques BhO4-. Les états inférieurs +4 et +5 présentent une stabilité modérée en solution aqueuse, tandis que le +6 apparaît dans certains composés oxyfluorés. Les liaisons covalentes dominent aux états élevés, les longueurs de liaison Bh-O étant estimées à 1,68 Å dans BhO4- contre 1,72 Å pour le perrhénate. La chimie de coordination implique généralement des géométries octaédriques pour Bh(IV) et tétraédriques pour Bh(VII), avec des hybridations d2sp3 pour les complexes hexacoordonnés et sp3 pour les composés tétraédriques à haut état d'oxydation.

Propriétés électrochimiques et thermodynamiques

Sur l'échelle de Pauling, l'électronégativité du bohrium est de 2,2, légèrement supérieure à celle du rhénium (1,9) en raison de l'augmentation de la charge nucléaire effective. Les potentiels électrodes standards indiquent BhO4-/BhO2 = +0,45 V et Bh4+/Bh = -0,15 V en milieu acide, révélant un pouvoir oxydant modéré des espèces à haut état d'oxydation. L'affinité électronique mesure 151 kJ/mol, proche de celle du rhénium (146 kJ/mol) mais reflétant des effets relativistes plus marqués. Les calculs thermodynamiques montrent que les composés de Bh(VII) restent stables en conditions fortement oxydantes mais se réduisent facilement en Bh(IV) en environnement neutre ou réducteur. Les enthalpies standard de formation sont de -842 kJ/mol pour Bh2O7 et -724 kJ/mol pour BhO3Cl, indiquant des forces motrices thermodynamiques importantes pour la formation d'oxydes et d'oxychlorures.

Composés chimiques et formation de complexes

Composés binaires et ternaires

Le heptaoxyde de bohrium Bh2O7 est le composé binaire le plus stable, présentant une volatilité comparable à celle du heptaoxyde de rhénium mais une pression de vapeur réduite en raison de sa masse moléculaire accrue. Ce composé cristallise dans une structure orthorhombique avec des distances Bh-O de 1,68 Å et des angles O-Bh-O de 109,5°. Le tétrafluorure BhF4 et l'hexafluorure BhF6 illustrent sa chimie fluorée, ce dernier adoptant une géométrie octaédrique et une volatilité modérée. La chlorination produit principalement BhO3Cl avec coordination tétraédrique autour du bohrium. Parmi les sulfures, BhS2 présente une structure en couches analogue au disulfure de rhénium, tandis que le nitrure BhN adopte une structure de type sel gemme avec conductivité métallique.

Chimie de coordination et composés organométalliques

Les complexes de coordination du bohrium impliquent principalement des ligands durs comme les ions oxyde, fluorure et chlorure en raison de la densité de charge élevée des centres Bh(IV) et Bh(VII). Les complexes hexacoordonnés [BhCl6]3- adoptent une géométrie octaédrique avec des liaisons Bh-Cl de 2,35 Å, tandis que les tetracoordonnés [BhO4]- montrent une symétrie tétraédrique. Les configurations électroniques suivent les prédictions du champ cristallin, Bh(IV) avec une configuration d3 présentant un moment magnétique de 3,87 μB. Les propriétés spectroscopiques incluent des transitions d-d caractéristiques dans le visible pour les complexes Bh(IV) et des bandes de transfert de charge en UV pour les espèces Bh(VII). Sa chimie organométallique limitée suggère théoriquement des carbonyles comme Bh(CO)6+ en conditions fortement réductrices.

Occurrence naturelle et analyse isotopique

Distribution géochimique et abondance

Le bohrium n'existe qu'à l'état synthétique sans abondance terrestre naturelle, sa demi-vie courte le plaçant hors de la région des isotopes stables. Les processus de nucléosynthèse primordiale n'ont pas pu le produire en raison de sa désintégration β+ rapide et de l'instabilité par fission des noyaux super lourds. Des réactions de spallation des rayons cosmiques pourraient théoriquement générer des traces d'isotopes de bohrium dans des environnements stellaires, mais leur détection dépasse les capacités analytiques actuelles. La production en laboratoire atteint environ 103 atomes par heure sous conditions optimisées, l'inventaire mondial total estimé à moins de 1012 atomes à tout moment. Sa distribution environnementale est négligeable en raison de sa désintégration radioactive complète en quelques heures.

Propriétés nucléaires et composition isotopique

Douze isotopes confirmés couvrent les masses 260-267 et 270-274, l'isotope non confirmé 278Bh pouvant être le plus stable. L'isotope 270Bh, le plus étudié, a une demi-vie de 2,4 minutes par désintégration α vers 266Db (Qα = 8,93 MeV). Les spins nucléaires incluent I = 5/2 pour 267Bh et I = 0 pour les isotopes à masse paire, en accord avec les tendances systématiques des noyaux super lourds. Les barrières de fission atteignent 6 à 8 MeV pour les isotopes riches en neutrons, tandis que la désintégration α domine pour les isotopes appauvris. Les sections efficaces de synthèse via 209Bi + 54Cr sont de 15 pb pour 262Bh, les isotopes plus lourds nécessitant des chaînes de désintégration en plusieurs étapes à partir de moscovium ou de nihonium. Les effets de nombres magiques près de N = 162 suggèrent une stabilité accrue pour les isotopes approchant l'île de stabilité théorique.

Production industrielle et applications technologiques

Méthodologies d'extraction et de purification

La synthèse du bohrium utilise des réactions de fusion chaude bombardant des cibles d'actinides avec des noyaux légers accélérés, typiquement 249Bk + 22Ne → 267Bh + 4n (section efficace 2,5 pb). Les voies alternatives par fusion froide 209Bi + 54Cr → 262Bh + n offrent des sections efficaces plus élevées mais des demi-vies plus courtes. L'efficacité de production exige des faisceaux intenses (1013 particules/cm2·s) et des cibles épaisses de 0,5 mg/cm2 pour maximiser le rendement. Les techniques de séparation s'effectuent en quelques secondes après synthèse par chromatographie en phase gazeuse, isolant les oxychlorures volatils des actinides non volatils. La purification utilise la thermochromatographie à 350-400°C, BhO3Cl se déposant à des positions distinctes de ses analogues technétium et rhénium.

Applications technologiques et perspectives futures

Les applications actuelles se limitent à la recherche fondamentale en chimie et nucléaire en raison de sa demi-vie extrêmement courte et de ses quantités produites infimes. Les études visent à tester les prédictions théoriques sur les éléments super lourds et valider les tendances périodiques dans la région transactinide. Des perspectives futures incluent son utilisation comme traceur pour étudier la chimie du groupe 7 en conditions extrêmes, mais des applications pratiques nécessitent la découverte d'isotopes plus stables près de l'île de stabilité théorique. Des installations avancées pourraient produire des isotopes riches en neutrons (masses 275-285) avec des demi-vies potentielles de plusieurs heures à jours. Les coûts de production, supérieurs à 109 dollars par microgramme, limitent les recherches aux laboratoires spécialisés équipés d'accélérateurs d'ions lourds.

Développement historique et découverte

Les premières observations de l'élément 107 datent de 1976 à JINR Dubna, où des chercheurs soviétiques bombardant des cibles de bismuth et plomb avec des projectiles de chrome et manganèse ont détecté des activités α attribuées au bohrium. Toutefois, la caractérisation incomplète des produits a retardé la confirmation. La découverte définitive a eu lieu en 1981 à GSI Darmstadt sous la direction de Peter Armbruster et Gottfried Münzenberg, produisant cinq atomes de 262Bh via 209Bi + 54Cr et confirmant leur identité par chaînes de corrélation α. La controverse sur le nommage a opposé "nielsbohrium" (Ns) au nom actuel "bohrium" (Bh) adopté par l'IUPAC en 1997. Les avancées chimiques incluent les expériences de 2000 à PSI démontrant la formation d'oxychlorures volatils, confirmant son statut d'homologue du rhénium par preuves expérimentales directes.

Conclusion

Le bohrium illustre l'extension réussie de la systématique périodique aux éléments super lourds, confirmant les comportements chimiques attendus du groupe 7 malgré les perturbations relativistes majeures. Sa synthèse et caractérisation représentent des sommets de la chimie nucléaire moderne, nécessitant des technologies d'accélération sophistiquées et des méthodes de séparation chimique rapides. Les recherches futures viseront à produire des isotopes plus riches en neutrons avec une stabilité accrue, permettant des mesures spectroscopiques et thermodynamiques plus détaillées. Son rôle dans la validation des modèles théoriques de chimie des éléments super lourds fournit des données critiques pour prédire les propriétés des éléments encore inconnus plus lourds.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.