| Élément | |

|---|---|

38SrStrontium87.6212

8 18 8 2 |

|

| Propriétés de base | |

|---|---|

| Numéro atomique | 38 |

| Masse atomique | 87.621 amu |

| Famille d'éléments | Métaux alcalino-terreux |

| Période | 5 |

| Groupe | 2 |

| Bloc | s-block |

| Année découverte | 1787 |

| Distribution des isotopes |

|---|

84Sr 0.56% 86Sr 9.86% 87Sr 7.00% 88Sr 82.58% |

84Sr (0.56%) 86Sr (9.86%) 87Sr (7.00%) 88Sr (82.58%) |

| Propriétés physiques | |

|---|---|

| Densité | 2.64 g/cm3 (STP) |

(H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |

| Fusion | 769 °C |

Hélium (He) -272.2 Carbone (C) 3675 | |

| Ébullition | 1384 °C |

Hélium (He) -268.9 Tungstène (W) 5927 | |

| Propriétés chimiques | |

|---|---|

| États d'oxydation (moins courant) | +2 (+1) |

| Potentiel de première ionisation | 5.695 eV |

Césium (Cs) 3.894 Hélium (He) 24.587 | |

| Affinité électronique | 0.052 eV |

Nobelium (No) -2.33 (Cl) 3.612725 | |

| Électronégativité | 0.95 |

Césium (Cs) 0.79 (F) 3.98 | |

| Rayon atomique | |

|---|---|

| Rayon covalent | 1.85 Å |

(H) 0.32 Francium (Fr) 2.6 | |

| Van der Waals rayon | 2.49 Å |

(H) 1.2 Francium (Fr) 3.48 | |

| Rayon métallique | 2.15 Å |

Béryllium (Be) 1.12 Césium (Cs) 2.65 | |

| Composés | ||

|---|---|---|

| Formule | Nom | État d'oxydation |

| Sr(NO3)2 | Nitrate de strontium | +2 |

| SrCl2 | Chlorure de strontium | +2 |

| Sr(OH)2 | Hydroxyde de strontium | +2 |

| SrCO3 | Carbonate de strontium | +2 |

| SrS | Sulfure de strontium | +2 |

| SrCrO4 | Chromate de strontium | +2 |

| SrTiO3 | Titanate de strontium | +2 |

| C36H70SrO4 | Strontium stéarate | +2 |

| C6H10O6Sr | Lactate de strontium | +2 |

| Sr(ClO3)2 | Chlorate de strontium | +2 |

| Sr2RuO4 | Ruthénate de disrontium | +2 |

| Sr3N2 | Nitrure de strontium | +2 |

| Propriétés électroniques | |

|---|---|

| Électrons par couche | 2, 8, 18, 8, 2 |

| Configuration électronique | [Kr] 5s2 |

|

Modèle atomique de Bohr

| |

|

Diagramme de la boîte orbitale

| |

| électrons de valence | 2 |

| Structure de Lewis en points |

|

| Visualisation orbitale | |

|---|---|

|

| |

| Électrons | - |

Strontium (Sr) : Élément du tableau périodique

Résumé

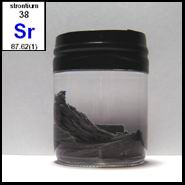

Le strontium (Sr, numéro atomique 38) est un métal alcalino-terreux mou et argenté-blanc appartenant au groupe 2 du tableau périodique. Cet élément divalent présente des propriétés physiques et chimiques intermédiaires entre le calcium et le baryum, montrant une réactivité caractéristique avec l'air et l'eau pour former des hydroxydes et des oxydes. Le strontium naturel se trouve principalement sous forme du minéral sulfate célestine (SrSO₄) et du carbonate strontianite (SrCO₃), avec une abondance moyenne de 360 ppm dans la croûte terrestre. L'élément possède quatre isotopes stables (⁸⁴Sr, ⁸⁶Sr, ⁸⁷Sr, ⁸⁸Sr), ⁸⁸Sr représentant 82,6 % de l'abondance naturelle. Les applications industrielles ont historiquement porté sur la fabrication de verre pour tubes cathodiques, tandis que les usages actuels incluent la pyrotechnie, les aimants ferrite et des applications optiques spécialisées. Le ⁹⁰Sr radioactif pose des problèmes environnementaux en raison de sa demi-vie de 28,9 ans et de son comportement osseux.

Introduction

Le strontium représente un métal alcalino-terreux important dans le groupe 2 du tableau périodique, situé entre le calcium (numéro atomique 20) et le baryum (56). Sa découverte remonte à 1790 lorsque Adair Crawford et William Cruickshank identifièrent des propriétés distinctes dans des échantillons minéraux de Strontian, en Écosse. Thomas Charles Hope proposa ensuite le nom de « strontites » en 1793, et Sir Humphry Davy réussit sa première isolation par électrolyse en 1808. La configuration électronique [Kr]5s² établit son caractère divalent et ses propriétés d'alcalino-terreux.

La position du strontium dans le tableau périodique reflète des tendances systématiques en termes de rayon atomique, d'énergie d'ionisation et d'électronégativité propres à la série des alcalino-terreux. L'élément manifeste une liaison métallique via les électrons 5s délocalisés tout en conservant un comportement ionique dans la formation des composés. Son importance industrielle culmina avec la production de tubes cathodiques, absorbant 75 % de la production mondiale, mais ses applications se diversifièrent après l'évolution des technologies d'affichage.

Propriétés physiques et structure atomique

Paramètres atomiques fondamentaux

Le strontium possède le numéro atomique 38 et une configuration électronique [Kr]5s², confirmant sa classification en tant qu'alcalino-terreux grâce à ses deux électrons s externes. Son rayon atomique mesure 215 pm, intermédiaire entre le calcium (197 pm) et le baryum (222 pm), illustrant les tendances périodiques en matière de taille atomique. Le rayon ionique du Sr²⁺ est de 118 pm, facilitant des nombres de coordination élevés dans les structures cristallines en raison de sa taille importante.

L'énergie de première ionisation est de 549,5 kJ/mol, inférieure à celle du calcium (589,8 kJ/mol) mais supérieure à celle du baryum (502,9 kJ/mol), conformément à la diminution de l'énergie d'ionisation dans le groupe 2. La deuxième énergie d'ionisation atteint 1064,2 kJ/mol, nécessaire pour former le cation divalent. L'électronégativité sur l'échelle de Pauling est de 0,95, indiquant un caractère métallique et une tendance à la liaison ionique dans les composés.

Caractéristiques physiques macroscopiques

Le strontium présente une apparence métallique douce, argentée et légèrement teintée de jaune lorsqu'il est fraîchement coupé. Le métal cristallise dans une structure cubique à faces centrées à température ambiante, avec deux autres formes allotropiques à 235°C et 540°C. Sa densité est de 2,64 g/cm³, intermédiaire entre celle du calcium (1,54 g/cm³) et du baryum (3,594 g/cm³), suivant les tendances périodiques.

Le point de fusion se situe à 777°C, légèrement inférieur à celui du calcium (842°C), tandis que le point d'ébullition atteint 1377°C, restant intermédiaire par rapport aux autres éléments du groupe 2. L'enthalpie de fusion est de 7,43 kJ/mol et celle d'évaporation de 136,9 kJ/mol. La capacité thermique spécifique est de 0,301 J/g·K à 25°C. Ces propriétés thermiques reflètent la force de la liaison métallique et l'influence de la structure électronique sur les énergies réticulaires.

Propriétés chimiques et réactivité

Structure électronique et comportement de liaison

La configuration électronique [Kr]5s² régit le comportement chimique du strontium, les deux électrons externes s'ionisant facilement pour former des cations Sr²⁺. Ce degré d'oxydation divalent domine tous les composés stables, bien que des intermédiaires monovalents transitoires apparaissent dans des conditions synthétiques spécifiques. Le grand rayon ionique permet des nombres de coordination variant de 6 à 12 dans les composés cristallins, les coordinations élevées étant privilégiées dans les réseaux ioniques.

La formation de liaisons implique principalement un caractère ionique dû aux différences d'électronégativité significatives avec les non-métaux. Les longueurs de liaison Sr-O varient généralement entre 2,4 et 2,6 Å selon l'environnement de coordination et les paramètres du réseau. Des effets de polarisation apparaissent avec des anions plus petits et fortement chargés, introduisant un caractère covalent partiel via le recouvrement orbitalaire et la déformation de la densité électronique.

Propriétés électrochimiques et thermodynamiques

Le potentiel électrode standard du couple Sr²⁺/Sr est de -2,89 V, classant le strontium parmi les métaux fortement réducteurs et favorisant son oxydation dans des environnements aqueux ou atmosphériques. Cette valeur se situe entre celle du calcium (-2,84 V) et du baryum (-2,92 V), respectant la périodicité du groupe 2. La valeur négative indique l'instabilité thermodynamique du strontium métallique en conditions oxydantes.

Les valeurs d'électronégativité incluent 0,95 (échelle de Pauling) et 0,99 (échelle d'Allred-Rochow), soulignant le caractère métallique et la tendance à céder des électrons. Les énergies d'ionisation successives montrent une évolution typique des alcalino-terreux : 549,5 kJ/mol (première), 1064,2 kJ/mol (deuxième), la troisième dépassant 4200 kJ/mol en raison de la rupture du cœur de gaz noble. L'affinité électronique approche zéro, cohérente avec la tendance des métaux à perdre plutôt qu'à gagner des électrons.

Composés chimiques et formation de complexes

Composés binaires et ternaires

L'oxyde de strontium (SrO) se forme par combinaison directe avec l'oxygène, adoptant une structure cristalline de type halite avec une distance Sr-O de 2,57 Å. Le composé montre une basicité forte, réagissant violemment avec l'eau pour produire l'hydroxyde de strontium. La formation de peroxyde (SrO₂) s'obtient sous pression élevée d'oxygène, tandis que le superoxyde Sr(O₂)₂ constitue un solide jaune métastable à stabilité thermique limitée.

Les halogénures montrent des tendances systématiques en termes d'énergie réticulaire et de solubilité. Le fluorure de strontium (SrF₂) cristallise dans la structure fluorine avec une solubilité limitée (0,017 g/100 mL à 18°C), alors que le chlorure (SrCl₂), le bromure (SrBr₂) et l'iodure (SrI₂) présentent une solubilité croissante et des énergies réticulaires décroissantes. Les nombres d'hydratation varient de 6 pour le fluorure à 2 pour l'iodure, reflétant l'effet de la taille des anions sur la solvatation.

Les composés ternaires incluent le sulfate de strontium (SrSO₄, célestine), caractérisé par une faible solubilité (0,0135 g/100 mL) et une structure cristalline orthorhombique. Le carbonate (SrCO₃, strontianite) adopte une structure aragonite avec une stabilité thermique modérée. Ces minéraux constituent les sources naturelles principales pour l'extraction et le traitement du strontium.

Chimie de coordination et composés organométalliques

Le strontium forme divers complexes de coordination avec des ligands polydentés, notamment les éthers couronne et les cryptands où la liaison est sélective en fonction de la taille. Le complexe avec le 18-crown-6 démontre une stabilité accrue par rapport aux analogues du calcium, grâce à un ajustement optimal entre la taille du cation et la cavité du ligand. Les nombres de coordination varient de 8 à 12 dans ces assemblages macrocycliques, la denticité influençant la géométrie structurale.

La chimie organostrontienne reste limitée comparée aux composés organomagnésiens, en raison du caractère ionique plus prononcé et des défis synthétiques. Le dicyclopentadiénylstrontium (Sr(C₅H₅)₂) nécessite une synthèse en atmosphère inerte via des réactions d'élimination du mercure. Ces composés sont sensibles à l'air et à l'humidité, se décomposant facilement par hydrolyse et oxydation. Les applications se concentrent sur des méthodologies synthétiques spécialisées plutôt que sur une utilisation généralisée.

Occurrence naturelle et analyse isotopique

Distribution géochimique et abondance

Le strontium est le 15ᵉ élément le plus abondant dans la croûte terrestre avec une concentration moyenne de 360 ppm, dépassé uniquement par le baryum parmi les métaux alcalino-terreux. Sa distribution suit des processus géochimiques favorisant son incorporation dans les roches ignées par substitution ionique du calcium et du potassium dans les structures des feldspaths et des micas. Les environnements sédimentaires concentrent le strontium via la formation d'évaporites et la précipitation biogénique.

Les formes minérales principales incluent la célestine (SrSO₄) et la strontianite (SrCO₃), la célestine étant la source commerciale dominante. Les dépôts de célestine se trouvent dans des bassins sédimentaires, souvent associés à la gypse et à l'anhydrite par des processus diagénétiques. La strontianite se forme par altération hydrothermale et est moins fréquente en concentrations économiquement exploitables. L'eau de mer contient environ 8 mg/L de strontium, maintenant des rapports Sr/Ca autour de 0,008-0,009 qui reflètent le mélange océanique et les équilibres de précipitation carbonate.

Propriétés nucléaires et composition isotopique

Le strontium naturel se compose de quatre isotopes stables : ⁸⁴Sr (0,56 %), ⁸⁶Sr (9,86 %), ⁸⁷Sr (7,00 %) et ⁸⁸Sr (82,58 %). Ces proportions varient géographiquement en raison de la production radiogénique de ⁸⁷Sr à partir de la désintégration du ⁸⁷Rb (demi-vie 4,88 × 10¹⁰ ans), base de la géochronologie rubidium-strontium. Les valeurs du spin nucléaire sont nulles pour les isotopes de masse paire et de 9/2 pour le ⁸⁷Sr.

Les isotopes radioactifs incluent le ⁸⁹Sr (demi-vie 50,6 jours) et le ⁹⁰Sr (demi-vie 28,9 ans), tous deux produits par fission nucléaire. Le ⁸⁹Sr se désintègre par capture électronique en ⁸⁹Y, tandis que le ⁹⁰Sr subit une désintégration β⁻ vers le ⁹⁰Y. Les sections efficaces nucléaires pour l'absorption des neutrons thermiques sont relativement faibles, le ⁸⁸Sr montrant 0,058 barns. Ces propriétés influencent les applications isotopiques en médecine et technologie nucléaire.

Production industrielle et applications technologiques

Méthodologies d'extraction et de purification

La production commerciale de strontium commence par l'exploitation minière de célestine, concentrée en Espagne (200 000 tonnes/an), en Iran (200 000 tonnes) et en Chine (80 000 tonnes) en 2024. Le traitement implique une réduction carbothérmique à haute température, convertissant le sulfate en sulfure selon la réaction : SrSO₄ + 2C → SrS + 2CO₂. La « cendre noire » obtenue contient du sulfure de strontium mélangé à des résidus carbonés et des réactifs non transformés.

La conversion en carbonate s'effectue en faisant barboter du dioxyde de carbone dans des solutions filtrées de sulfure de strontium, précipitant un SrCO₃ de haute pureté. D'autres méthodes utilisent une lixiviation directe de célestine par le carbonate de sodium, bien que les rendements soient plus faibles. La production de strontium métallique emploie une réduction par l'aluminium de l'oxyde de strontium à haute température, suivie d'une distillation sous vide pour séparer les produits. Les méthodes électrolytiques utilisent des bains de chlorures de strontium et de potassium fondus.

Applications technologiques et perspectives futures

Les applications historiques se concentraient sur la fabrication de verre pour tubes cathodiques, où les oxydes de strontium et de baryum bloquaient les émissions X provoquées par les impacts de faisceau électronique. Les compositions du verre contenaient typiquement 8,5 % de SrO et 10 % de BaO, nécessitant environ 75 % de la production mondiale de strontium à la demande maximale. L'évolution des technologies d'affichage vers les systèmes à cristaux liquides et plasma élimina ce marché principal.

Les applications actuelles incluent la production d'aimants ferrite, où le carbonate de strontium agit comme agent de flux et modifie les propriétés magnétiques. Les formulations pyrotechniques utilisent des composés de strontium pour colorer les flammes en rouge vif, via des émissions caractéristiques à 460,7 nm et 687,8 nm. Les technologies émergentes explorent les horloges atomiques optiques au strontium, utilisant la transition étroite ⁵S₀ → ³P₀ pour une mesure du temps si précise qu'elle pourrait redéfinir la seconde SI. Les applications environnementales étudient le rôle du strontium dans la dépollution des déchets nucléaires via des processus de biosorption sélectifs.

Développement historique et découverte

La découverte du strontium provient de l'analyse de minerais en Écosse, où des opérations minières de plomb rencontrèrent des matériaux « spar lourd » inhabituels. Adair Crawford et William Cruickshank reconnurent des propriétés distinctes en 1790, différenciant ces échantillons des minerais de baryum connus par une analyse chimique systématique. Crawford conclut que le minéral écossais représentait « une nouvelle espèce terreuse non encore suffisamment étudiée ».

Thomas Charles Hope approfondit ces recherches à l'Université de Glasgow, proposant le nom de « strontites » en 1793 et confirmant l'unicité élémentaire via des observations au test de la flamme d'une coloration cramoisie caractéristique. Friedrich Gabriel Sulzer et Johann Friedrich Blumenbach apportèrent une confirmation indépendante, nommant le minéral « strontianite » et le distinguant du withérite par des méthodes analytiques.

Sir Humphry Davy réussit l'isolation métallique en 1808 grâce aux techniques électrolytiques novatrices, annonçant ses résultats à la Royal Society le 30 juin 1808. Sa méthode utilisait des mélanges de chlorure de strontium et d'oxyde mercurique soumis à un courant électrique, produisant un amalgame métallique séparé ensuite par distillation. Davy standardisa la nomenclature en « strontium » selon les conventions des alcalino-terreux, établissant le nom moderne de l'élément.

Le développement industriel débuta avec l'utilisation de l'hydroxyde de strontium dans le raffinage de la betterave sucrière au XIXᵉ siècle. Augustin-Pierre Dubrunfaut breveta des procédés de cristallisation en 1849, bien que leur mise en œuvre à grande échelle attendît des améliorations techniques des années 1870. Les industries sucrières allemandes consommaient 100 000 à 150 000 tonnes annuellement avant la Première Guerre mondiale, stimulant l'extraction de strontianite en Westphalie jusqu'à ce que les dépôts de célestine du Gloucestershire offrent des sources plus économiques de 1884 à 1941.

Conclusion

Le strontium occupe une position distinctive parmi les métaux alcalino-terreux, illustrant des tendances périodiques systématiques tout en offrant des applications uniques dans les technologies modernes. Ses propriétés intermédiaires entre le calcium et le baryum établissent un comportement chimique prévisible, mais des caractéristiques spécialisées permettent des solutions technologiques spécifiques. L'évolution industrielle, de la raffinerie sucrière à la fabrication de tubes cathodiques puis aux horloges atomiques optiques contemporaines, montre l'adaptabilité du strontium aux exigences technologiques émergentes.

Les recherches futures porteront sur la dépollution nucléaire via la séquestration biologique du strontium, le développement d'horloges atomiques optiques avancées pour la métrologie de précision, et des applications céramiques spécialisées exploitant ses propriétés thermiques et électriques. Les préoccupations environnementales liées à la contamination par le ⁹⁰Sr continuent de stimuler le développement des technologies de dépollution, tandis que les études fondamentales explorent la chimie de coordination pour des procédés d'extraction et de séparation métallique sélectifs.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.