| Élément | |

|---|---|

1HHydrogène1.0079471

|

|

| Propriétés de base | |

|---|---|

| Numéro atomique | 1 |

| Masse atomique | 1.007947 amu |

| Famille d'éléments | Non-métaux |

| Période | 1 |

| Groupe | 1 |

| Bloc | s-block |

| Année découverte | 1766 |

| Distribution des isotopes |

|---|

1H 99.985% 2H 0.015% |

1H (99.99%) |

| Propriétés physiques | |

|---|---|

| Densité | 8.988E-5 g/cm3 (STP) |

(H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |

| Fusion | -258.975 °C |

Hélium (He) -272.2 Carbone (C) 3675 | |

| Ébullition | -252.9 °C |

Hélium (He) -268.9 Tungstène (W) 5927 | |

| Propriétés chimiques | |

|---|---|

| États d'oxydation | -1, +1 |

| Potentiel de première ionisation | 13.598 eV |

Césium (Cs) 3.894 Hélium (He) 24.587 | |

| Affinité électronique | 0.754 eV |

Nobelium (No) -2.33 (Cl) 3.612725 | |

| Électronégativité | 2.2 |

Césium (Cs) 0.79 (F) 3.98 | |

| Rayon atomique | |

|---|---|

| Rayon covalent | 0.32 Å |

(H) 0.32 Francium (Fr) 2.6 | |

| Van der Waals rayon | 1.2 Å |

(H) 1.2 Francium (Fr) 3.48 | |

| Composés | ||

|---|---|---|

| Formule | Nom | État d'oxydation |

| HArF | Fluorhydrure d'argon | -1 |

| H2O | Eau | +1 |

| NaOH | Hydroxyde de sodium | +1 |

| H2SO4 | Acide sulfurique | +1 |

| HCl | Acide hydrochlorique | +1 |

| NH3 | Ammoniac | +1 |

| CH4 | Gaz naturel | +1 |

| NaHCO3 | Carbonate acide de sodium | +1 |

| HNO2 | Acide nitreux | +1 |

| HNO3 | Acide nitrique | +1 |

| H3PO4 | Acide phosphorique | +1 |

| H2O2 | Peroxyde d'hydrogène | +1 |

| Propriétés électroniques | |

|---|---|

| Électrons par couche | 1 |

| Configuration électronique | 1s1 |

|

Modèle atomique de Bohr

| |

|

Diagramme de la boîte orbitale

| |

| électrons de valence | 1 |

| Structure de Lewis en points |

|

| Visualisation orbitale | |

|---|---|

|

| |

| Électrons | - |

Hydrogène (H) : Élément du tableau périodique

Résumé

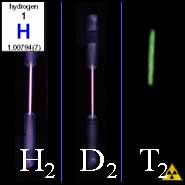

L'hydrogène, de numéro atomique 1 et de symbole H, est l'élément le plus léger et le plus abondant de l'univers, représentant environ 75 % de toute la matière normale par masse. L'élément présente des propriétés uniques dérivées de sa configuration électronique 1s¹, existant principalement sous forme de gaz incolore et inodore H₂ dans des conditions standard, avec une densité de 0,00008988 g/cm³. L'hydrogène montre un comportement chimique double, formant à la fois des ions positifs H⁺ et des ions négatifs H⁻. Son énergie de première ionisation de 1312,0 kJ/mol représente la plus haute valeur par électron parmi tous les éléments. Trois isotopes naturels existent : le protium (¹H, abondance 99,98 %), le deutérium (²H) et le tritium radioactif (³H).

Introduction

L'hydrogène occupe la position 1 du tableau périodique, constituant la base de la théorie de la structure atomique et de la compréhension mécanique quantique. Son système unique proton-électron fournit le seul modèle atomique exactement résoluble en mécanique quantique, rendant l'hydrogène fondamental en chimie théorique. Sa structure électronique particulière, sans couche électronique interne, lui confère des propriétés chimiques distinctes. Découvert par Henry Cavendish en 1766 sous le nom d'« air inflammable », l'hydrogène fut nommé par Antoine Lavoisier en 1783 (du grec « hydro » et « gène », formeur d'eau). Ses applications modernes incluent la production industrielle d'ammoniac par le procédé Haber-Bosch et les technologies avancées de piles à combustible, positionnant l'hydrogène au cœur de la recherche énergétique durable.

Propriétés physiques et structure atomique

Paramètres atomiques fondamentaux

La structure atomique de l'hydrogène comprend un noyau constitué d'un seul proton et un électron occupant l'orbitale 1s. La masse atomique de 1,007947 u reflète les contributions des isotopes naturels, avec un poids atomique standard variant entre 1,00784 et 1,00811 u. La configuration électronique 1s¹ place l'hydrogène de manière unique dans le tableau périodique, pouvant atteindre la configuration d'un gaz noble soit en perdant son électron (formant H⁺), soit en en gagnant un (formant H⁻ avec une configuration 1s² similaire à l'hélium). Son rayon covalent mesure 0,37 Å, tandis que son rayon de Van der Waals atteint 1,20 Å. Les calculs de charge nucléaire effective montrent un effet d'écrantage minimal en raison de l'absence d'électrons internes, entraînant une forte attraction nucléaire sur l'électron de valence.

Caractéristiques physiques macroscopiques

Le gaz hydrogène est incolore, inodore et insipide sous des conditions ambiantes. Il présente la densité la plus faible parmi tous les gaz à 0,00008988 g/cm³ sous température et pression standard. Ses transitions de phase surviennent à des températures extrêmement basses : point de fusion à -258,975°C (14,175 K) et point d'ébullition à -252,9°C (20,25 K). L'enthalpie de fusion vaut 0,117 kJ/mol, tandis que l'enthalpie de vaporisation atteint 0,904 kJ/mol. L'hydrogène moléculaire montre des propriétés paramagnétiques dans sa forme ortho triplet et diamagnétiques dans sa forme para singulet. L'analyse cristalline de l'hydrogène solide révèle une structure hexagonale compacte à basse pression, transitionnant vers une structure cubique à faces centrées sous pression élevée.

Propriétés chimiques et réactivité

Structure électronique et comportement de liaison

La configuration électronique 1s¹ confère à l'hydrogène des caractéristiques de liaison distinctes. La formation de liaisons covalentes implique généralement le partage de son électron unique avec d'autres atomes, comme illustré par la liaison H-H dans le dihydrogène, avec une énergie de dissociation de 436 kJ/mol. Les longueurs de liaison varient fortement : H-H à 0,74 Å, H-C environ 1,09 Å et H-O à 0,96 Å dans l'eau. Bien que le concept d'hybridation ne s'applique pas directement à l'hydrogène (absence d'orbitales p), cet élément participe à divers arrangements de liaisons. Il présente un comportement particulier en formant des liaisons hydrogène lorsqu'il est lié à des atomes très électronégatifs comme l'oxygène, l'azote ou le fluor, expliquant les propriétés uniques de l'eau et des molécules biologiques.

Propriétés électrochimiques et thermodynamiques

L'électronégativité de l'hydrogène est de 2,20 sur l'échelle de Pauling, située entre celle du carbone (2,55) et du bore (2,04). Cette valeur modérée reflète sa capacité à former des liaisons ioniques et covalentes. L'énergie de première ionisation de 1312,0 kJ/mol (13,6 eV) correspond à l'énergie nécessaire pour arracher son électron, formant le proton H⁺. Les données d'affinité électronique montrent sa capacité à accepter des électrons, formant l'ion hydrure H⁻ avec une configuration 1s². Les potentiels redox varient selon les conditions : le couple H⁺/H₂ a une valeur E° = 0,000 V par définition, servant de référence électrochimique. L'analyse thermodynamique indique sa préférence pour la formation de H₂ en conditions réductrices et pour les ions H⁺ en milieu acide aqueux.

Composés chimiques et formation de complexes

Composés binaires et ternaires

L'hydrogène forme une vaste série de composés binaires avec la plupart des éléments du tableau périodique. Les hydrures métalliques incluent des composés ioniques comme l'hydrure de sodium (NaH), où l'hydrogène existe sous forme H⁻, et des hydrures interstitiels avec des métaux de transition présentant des liaisons métalliques. Les hydrures covalents comprennent l'eau (H₂O), l'ammoniac (NH₃) et le méthane (CH₄), illustrant la versatilité de l'hydrogène dans les liaisons avec les non-métaux. Les halogénures d'hydrogène (HF, HCl, HBr, HI) montrent une acidité croissante dans le groupe des halogènes, avec des enthalpies de formation allant de -273 kJ/mol pour HF à -26 kJ/mol pour HI. Les composés ternaires incluent des systèmes complexes comme les sels d'ammonium (composés NH₄⁺) et les cristaux ioniques hydratés, où l'hydrogène participe à des liaisons covalentes et des liaisons hydrogène.

Chimie de coordination et composés organométalliques

La coordination de l'hydrogène se produit principalement par des interactions agostiques dans les complexes organométalliques, où les liaisons C-H se coordonnent faiblement aux centres métalliques. Les hydrures métalliques terminaux possèdent des liaisons M-H directes, tandis que les hydrures pontants relient plusieurs centres métalliques dans des composés en cluster. La caractérisation spectroscopique révèle des paramètres distinctifs : les déplacements chimiques en RMN ¹H des hydrures métalliques apparaissent généralement entre -5 et -25 ppm, nettement déblindés par rapport aux protons organiques. La spectroscopie vibrationnelle montre des fréquences d'étirement M-H autour de 1800-2100 cm⁻¹, différentes des étirements C-H organiques vers 3000 cm⁻¹. Ces composés organométalliques jouent des rôles clés dans les processus catalytiques, notamment les réactions d'hydrogénation et les mécanismes d'activation C-H essentiels au raffinage pétrolier et à la synthèse pharmaceutique.

Présence naturelle et analyse isotopique

Distribution géochimique et abondance

L'hydrogène constitue l'élément le plus abondant de l'univers, représentant environ 75 % de la masse de toute la matière normale et plus de 90 % en nombre d'atomes. La nucléosynthèse stellaire produit de l'hydrogène via les réactions en chaîne proton-proton, maintenant son abondance cosmique. Sur Terre, le gaz libre ne représente que 0,00005 % de l'atmosphère en volume en raison de sa faible masse moléculaire permettant son échappement vers l'espace. Son abondance crustale atteint environ 1520 ppm en masse, principalement lié dans l'eau (H₂O), les minéraux argileux et les composés organiques. Son comportement géochimique montre une préférence pour les phases hydratées et la matière organique, avec un fractionnement isotopique lors des cycles hydrologiques et des métabolismes biologiques.

Propriétés nucléaires et composition isotopique

Trois isotopes naturels de l'hydrogène présentent des propriétés nucléaires distinctes. Le protium (¹H) domine avec une abondance naturelle de 99,98 %, composé d'un proton et sans neutron, ce qui en fait le seul noyau stable sans neutron. Le deutérium (²H ou D) contient un proton et un neutron, avec une masse atomique de 2,01355321270 u et une abondance naturelle d'environ 0,0156 %. Les propriétés RMN diffèrent significativement : le protium a un spin nucléaire I = 1/2 avec un moment magnétique de +2,793 magnéton nucléaire, tandis que le deutérium a I = 1 avec un moment de +0,857 magnéton nucléaire. Le tritium (³H) est radioactif avec une demi-vie de 12,32 ans, se désintégrant en hélium-3 par émission bêta. Les sections efficaces nucléaires pour les interactions neutroniques varient fortement entre isotopes, le deutérium ayant une section d'absorption inférieure au protium, expliquant son utilisation comme modérateur neutronique dans les réacteurs nucléaires.

Production industrielle et applications technologiques

Méthodes d'extraction et de purification

La production industrielle d'hydrogène repose principalement sur le reformage par la vapeur du méthane, représentant environ 95 % de la production mondiale. Ce processus implique une réaction endothermique du méthane avec la vapeur à 800-900°C sur des catalyseurs au nickel : CH₄ + H₂O → CO + 3H₂, suivie de la réaction d'oxydation du monoxyde de carbone : CO + H₂O → CO₂ + H₂. D'autres méthodes incluent l'oxydation partielle des hydrocarbures lourds, la gazéification du charbon et la décomposition électrolytique de l'eau. L'électrolyse nécessite une importante énergie électrique (environ 53 kWh par kilogramme d'hydrogène) mais produit de l'hydrogène hautement pur adapté aux applications spécialisées. Les techniques de purification utilisent l'adsorption par variation de pression, la séparation membranaire et la distillation cryogénique pour atteindre des puretés supérieures à 99,999 % destinées aux industries semiconductrices et électroniques. La capacité mondiale dépasse 70 millions de tonnes métriques annuelles, avec des centres majeurs en Chine, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient.

Applications technologiques et perspectives futures

Les applications actuelles de l'hydrogène se concentrent sur la synthèse de l'ammoniac pour les engrais (environ 60 % de la demande mondiale) et le raffinage pétrolier (désulfuration et hydrocraquage). Les technologies émergentes ciblent les piles à combustible, où l'hydrogène réagit électrochimiquement avec l'oxygène pour générer de l'électricité avec l'eau comme seul sous-produit. Les piles à membrane échangeuse de protons atteignent des efficacités supérieures à 60 % dans les applications automobiles, avec des densités de puissance proches de 1 kW/L. Le stockage de l'hydrogène reste un défi, incluant des réservoirs haute pression (350-700 bar), le stockage liquide cryogénique et les systèmes à hydrures métalliques. Les coûts de production varient de 1 à 3 $ par kilogramme par reformage à la vapeur à 4 à 8 $ par kilogramme par électrolyse, avec des recherches visant à réduire ces coûts pour l'hydrogène vert produit à partir d'énergies renouvelables.

Développement historique et découverte

La reconnaissance de l'hydrogène comme substance distincte remonte aux études du XVIIe siècle sur les gaz produits par les réactions acide-métal. Robert Boyle observa sa production en 1671 sans en identifier la nature élémentaire. Les travaux systématiques de Henry Cavendish (1766-1781) établirent ses propriétés uniques, notamment sa légèreté exceptionnelle et sa combustion explosive. Antoine Lavoisier lui donna son nom actuel en 1783, en référence à sa capacité à former de l'eau. Le XIXe siècle vit des avancées fondamentales avec la spectroscopie de l'hydrogène, la formule empirique de Johann Balmer (1885) expliquée par le modèle atomique de Niels Bohr (1913). La mécanique quantique fut consolidée par la solution de l'équation de Schrödinger (1926) pour l'atome d'hydrogène, établissant les bases théoriques de la physique et chimie atomiques modernes.

Conclusion

La position de l'hydrogène en tête du tableau périodique reflète son importance fondamentale en chimie et physique. Sa configuration électronique 1s¹ et sa charge nucléaire minimale lui confèrent des propriétés uniques. Ses rôles industriels (synthèse d'ammoniac, raffinage pétrolier) démontrent son importance économique établie, tandis que ses applications émergentes (piles à combustible, stockage d'énergie) en font un pilier des infrastructures énergétiques durables. Les recherches futures visent à améliorer les méthodes de production d'hydrogène vert, développer des technologies de stockage et exploiter son versatilité chimique dans des applications catalytiques avancées. Cette dualité entre simplicité atomique et complexité industrielle continue de stimuler l'innovation scientifique et technologique.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.