| Élément | |

|---|---|

8OOxygène15.999432

6 |

|

| Propriétés de base | |

|---|---|

| Numéro atomique | 8 |

| Masse atomique | 15.99943 amu |

| Famille d'éléments | Non-métaux |

| Période | 2 |

| Groupe | 16 |

| Bloc | p-block |

| Année découverte | 1771 |

| Distribution des isotopes |

|---|

16O 99.762% 17O 0.038% 18O 0.200% |

16O (99.76%) |

| Propriétés physiques | |

|---|---|

| Densité | 0.001429 g/cm3 (STP) |

(H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |

| Fusion | -222.65 °C |

Hélium (He) -272.2 Carbone (C) 3675 | |

| Ébullition | -182.9 °C |

Hélium (He) -268.9 Tungstène (W) 5927 | |

| Propriétés chimiques | |

|---|---|

| États d'oxydation (moins courant) | -2 (-1, 0, +1, +2) |

| Potentiel de première ionisation | 13.617 eV |

Césium (Cs) 3.894 Hélium (He) 24.587 | |

| Affinité électronique | 1.461 eV |

Nobelium (No) -2.33 (Cl) 3.612725 | |

| Électronégativité | 3.44 |

Césium (Cs) 0.79 (F) 3.98 | |

| Rayon atomique | |

|---|---|

| Rayon covalent | 0.63 Å |

(H) 0.32 Francium (Fr) 2.6 | |

| Van der Waals rayon | 1.52 Å |

(H) 1.2 Francium (Fr) 3.48 | |

| Composés | ||

|---|---|---|

| Formule | Nom | État d'oxydation |

| H2O | Eau | -2 |

| CO2 | Gaz carbonique | -2 |

| NaOH | Hydroxyde de sodium | -2 |

| H2SO4 | Acide sulfurique | -2 |

| CaCO3 | Carbonate de calcium | -2 |

| H2O2 | Peroxyde d'hydrogène | -1 |

| Na2O2 | Peroxyde de sodium | -1 |

| CaO2 | Peroxyde de calcium | -1 |

| Cl2O2 | Dioxyde de dichlore | -1 |

| O2F2 | Difluorure de dioxygène | +1 |

| OF | Monofluorure d'oxygène | +1 |

| OF2 | Difluorure d'oxygène | +2 |

| Propriétés électroniques | |

|---|---|

| Électrons par couche | 2, 6 |

| Configuration électronique | [He] 2s2 |

|

Modèle atomique de Bohr

| |

|

Diagramme de la boîte orbitale

| |

| électrons de valence | 6 |

| Structure de Lewis en points |

|

| Visualisation orbitale | |

|---|---|

|

| |

| Électrons | - |

Oxygène (O) : Élément du tableau périodique

Résumé

L'oxygène présente une importance fondamentale en tant que troisième élément le plus abondant dans l'univers et le plus répandu dans la croûte terrestre. Ce chalcogène non métallique possède le numéro atomique 8 avec une configuration électronique [He] 2s² 2p⁴, existant principalement sous forme diatomique O₂ dans des conditions standard. L'élément démontre une réactivité exceptionnelle en tant qu'agent oxydant puissant, formant des oxydes avec pratiquement tous les éléments sauf les gaz nobles dans des conditions appropriées. Ses propriétés physiques incluent une forme gazeuse incolore à température et pression normales, avec une coloration bleu pâle distinctive à l'état liquide et solide. Les paramètres thermodynamiques critiques comprennent un point de fusion de 54,36 K (-218,79°C), un point d'ébullition de 90,20 K (-182,95°C), et une densité de 1,429 g/L à CNTP. Son importance industrielle s'étend à la métallurgie, la synthèse chimique et les systèmes de soutien vital, avec une production annuelle dépassant 150 millions de tonnes à l'échelle mondiale par des procédés de séparation de l'air.

Introduction

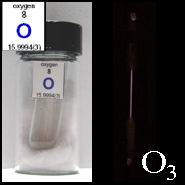

L'oxygène occupe la position 8 dans le tableau périodique au sein du groupe 16 (chalcogènes), caractérisé par son électronégativité exceptionnelle et son pouvoir oxydant. La configuration électronique [He] 2s² 2p⁴ de l'élément crée quatre électrons célibataires disponibles pour les liaisons, permettant la formation de composés variés à travers des états d'oxydation allant de -2 à +2. Les tendances périodiques montrent l'élevée énergie d'ionisation première de l'oxygène (1313,9 kJ/mol) et son affinité électronique substantielle (141 kJ/mol), reflétant sa forte tendance à acquérir des électrons. Le développement historique commence par l'isolement de Joseph Priestley en 1774 et l'identification ultérieure par Antoine Lavoisier de son rôle dans la combustion. La compréhension moderne englobe le rôle fondamental de l'oxygène dans la chimie atmosphérique, la respiration biologique et les procédés industriels d'oxydation. La versatilité chimique de l'élément se manifeste à travers plusieurs formes allotropiques incluant l'oxygène diatomique (O₂), l'ozone (O₃), et le tétraoxygène récemment découvert (O₄).

Propriétés physiques et structure atomique

Paramètres atomiques fondamentaux

La structure atomique de l'oxygène comprend 8 protons, 8 électrons et généralement 8 neutrons dans l'isotope le plus abondant 16O. La configuration électronique présente une disposition à l'état fondamental [He] 2s² 2p⁴, avec deux électrons célibataires dans les orbitales 2p suivant la règle de Hund. Le rayon atomique mesure 0,60 Å pour l'atome neutre, tandis que l'ion oxyde O²⁻ s'étend à 1,40 Å en raison de la répulsion accrue entre électrons. Les calculs de charge nucléaire effective donnent des valeurs Z*eff d'environ 4,45 pour les électrons 2s et 4,85 pour les électrons 2p, expliquant les effets de blindage des couches internes. L'énergie d'ionisation première atteint 1313,9 kJ/mol, la seconde 3388,3 kJ/mol, reflétant la configuration stable de gaz noble obtenue après l'élimination de deux électrons. Les valeurs d'électronégativité couvrent 3,44 (échelle de Pauling) et 3,61 (échelle de Mulliken), plaçant l'oxygène comme le deuxième élément le plus électronégatif après le fluor.

Caractéristiques physiques macroscopiques

L'oxygène gazeux apparaît incolore et inodore dans des conditions standard, les phases liquide et solide présentant une coloration bleu pâle attribuée aux transitions dipolaires magnétiques entre états électroniques triplet et singulet. L'élément cristallise dans une structure β-oxygène monoclinique en dessous de 43,8 K, se transformant en oxygène γ-cubique sous pression supérieure à 10 GPa. Le comportement des phases montre un point d'ébullition normal de 90,20 K (-182,95°C) à 1 atm, avec un point de fusion correspondant de 54,36 K (-218,79°C). Les paramètres critiques incluent une température critique de 154,58 K, une pression critique de 5,043 MPa et une densité critique de 436,1 kg/m³. La densité gazeuse à CNTP est de 1,429 g/L, environ 1,1 fois plus élevée que celle de l'air. Les capacités thermiques spécifiques incluent 0,918 J/g·K pour l'oxygène gazeux et 1,71 J/g·K pour l'oxygène liquide dans leurs conditions normales respectives. L'enthalpie de vaporisation atteint 6,82 kJ/mol, tandis que l'enthalpie de fusion vaut 0,444 kJ/mol.

Propriétés chimiques et réactivité

Structure électronique et comportement en liaison

La réactivité chimique de l'oxygène découle de sa configuration biradicalaire à l'état fondamental avec deux électrons célibataires dans les orbitales π*₂p, créant des propriétés paramagnétiques et un fort potentiel oxydant. Les états d'oxydation standard comprennent -2 (le plus courant), -1 (peroxydes), 0 (élémentaire), +1 (hypofluorites) et +2 (difluorure d'oxygène). La théorie des orbitales moléculaires décrit la liaison dans O₂ à travers les orbitales σ₂s, σ*₂s, σ₂p, π₂p, π*₂p et σ*₂p, produisant un ordre de liaison 2 et expliquant l'état fondamental triplet de la molécule. L'énergie de dissociation de la liaison O₂ mesure 498,36 kJ/mol, avec une longueur de liaison O-O de 1,208 Å. Les motifs d'hybridation dans les composés impliquent généralement une géométrie sp³ autour des centres d'oxygène, bien que des hybridations sp² et sp existent dans des environnements spécifiques. La chimie de coordination montre la capacité de l'oxygène à agir comme ligand monodentate ou pontant dans des complexes métalliques.

Propriétés électrochimiques et thermodynamiques

Le comportement électrochimique se manifeste à travers divers potentiels de réduction dépendant du pH et des conditions réactionnelles. Le potentiel de réduction standard pour O₂ + 4H⁺ + 4e⁻ → 2H₂O vaut +1,23 V par rapport à l'électrode normale à hydrogène, établissant l'oxygène comme un agent oxydant puissant en solutions acides. En conditions basiques, on obtient O₂ + 2H₂O + 4e⁻ → 4OH⁻ avec E° = +0,40 V. La stabilité thermodynamique des oxydes diminue généralement avec l'augmentation de l'état d'oxydation, suivant les tendances de l'énergie libre de formation. Les données d'affinité électronique révèlent une première affinité électronique de -141 kJ/mol et une seconde affinité électronique de +744 kJ/mol, indiquant une formation favorable des ions O⁻ mais défavorable de O²⁻ en phase gazeuse. Le comportement redox englobe des réactions avec des métaux, des non-métaux et des composés organiques, se déroulant généralement par des mécanismes de transfert d'électrons impliquant des radicaux centrés sur l'oxygène comme intermédiaires.

Composés chimiques et formation de complexes

Composés binaires et ternaires

La formation d'oxydes binaires se produit avec pratiquement tous les éléments sauf les gaz nobles, produisant des composés allant des oxydes métalliques ioniques aux oxydes non métalliques covalents. Les oxydes des métaux alcalins et alcalino-terreux présentent un caractère ionique avec des anions O²⁻, démontrant des points de fusion élevés et une conductivité électrique en état fondu. Les oxydes des métaux de transition affichent des états d'oxydation variables et montrent souvent des propriétés semi-conductrices via les interactions des orbitales d. Les oxydes non métalliques adoptent généralement des liaisons covalentes, agissant fréquemment comme anhydrides acides en solution aqueuse. Les composés binaires notables incluent l'eau (H₂O), le dioxyde de carbone (CO₂), le dioxyde de silicium (SiO₂) et l'oxyde d'aluminium (Al₂O₃), chacun présentant des propriétés structurales et chimiques distinctes. Les oxydes ternaires comprennent les pérovskites, les spinelles et des matériaux céramiques complexes utilisés en catalyse, électronique et matériaux structuraux. Les mécanismes de formation incluent des réactions de combinaison directe, la décomposition thermique de précurseurs et des voies de synthèse hydrothermale.

Chimie de coordination et composés organométalliques

Les complexes de coordination incorporent l'oxygène comme ligand par donation de paire libre depuis des orbitales sp³ hybridées, généralement avec une géométrie monodentate. Les liaisons métal-oxygène montrent un caractère ionique ou covalent variable selon l'électronégativité et l'état d'oxydation du métal. Les complexes oxo présentent des liaisons multiples avec des ordres de liaison supérieurs à l'unité, particulièrement répandus chez les métaux de transition à haut état d'oxydation. Les complexes peroxo et superoxo contiennent respectivement les ligands O₂²⁻ et O₂⁻, conservant la liaison O-O tout en étant coordonnés aux centres métalliques. Les arrangements géométriques couvrent des configurations linéaires, coudées et pontantes avec des angles M-O-M caractéristiques influencés par des facteurs stériques et électroniques. La chimie organométallique englobe les alkoxyles, phénates et espèces organométalliques oxo utilisées en catalyse et synthèse de matériaux. Les propriétés spectroscopiques incluent des effets isotopiques ¹⁶O/¹⁸O caractéristiques en spectroscopie vibrationnelle et des déplacements paramagnétiques en RMN des radicaux contenant de l'oxygène.

Présence naturelle et analyse isotopique

Répartition géochimique et abondance

L'oxygène constitue environ 461 000 ppm (46,1%) de la croûte terrestre en masse, principalement combiné dans les silicates, oxydes et carbonates. Sa concentration atmosphérique maintient 20,946% en volume dans l'air sec, équivalente à une pression partielle de 21,22 kPa au niveau de la mer. L'hydrosphère contient de l'oxygène sous forme H₂O et dissous O₂, les concentrations océaniques variant de 0 à 8 mg/L selon la température, la salinité et l'activité biologique. Le cycle géochimique implique l'altération des minerais contenant de l'oxygène, les échanges atmosphériques via la photosynthèse et la respiration, et les processus hydrothermaux aux dorsales océaniques. L'abondance crustale continentale reflète les processus de différenciation concentrant l'oxygène dans les roches ignées felsiques et les séquences sédimentaires. Les concentrations mantelliques moyennes atteignent environ 44% en masse, principalement intégrées dans les structures cristallines de l'olivine, des pyroxènes et des grenats. Les schémas de répartition montrent un enrichissement dans les environnements crustaux oxydés et un appauvrissement dans les réservoirs profonds réduits.

Propriétés nucléaires et composition isotopique

La composition isotopique naturelle inclut ¹⁶O (99,757%), ¹⁷O (0,038%) et ¹⁸O (0,205%) avec des masses atomiques respectives de 15,994915 u, 16,999132 u et 17,999160 u. Les états de spin nucléaire englobent I = 0 pour ¹⁶O et ¹⁸O, tandis que ¹⁷O présente I = 5/2 avec un moment magnétique nucléaire de -1,8938 magnéton nucléaire. Le fractionnement isotopique se produit lors d'évaporation, condensation et processus biochimiques, créant des variations mesurables des rapports ¹⁸O/¹⁶O utilisés pour les reconstitutions paléoclimatiques. Les radioisotopes artificiels couvrent les nombres de masse 12 à 28, les isotopes les plus significatifs étant ¹⁵O (t₁/₂ = 122,2 s) pour la tomographie par émission de positons et ¹⁹O (t₁/₂ = 26,9 s) pour les applications en recherche nucléaire. Les sections efficaces nucléaires montrent une faible absorption des neutrons thermiques, avec ¹⁶O présentant σ = 0,00019 barns pour les réactions (n,γ). Les modes de désintégration β dominent pour les isotopes riches en neutrons, tandis que la désintégration par émission de positons caractérise les isotopes appauvris. L'énergie de liaison nucléaire atteint son maximum près de ¹⁶O avec 7,976 MeV par nucléon, reflétant l'optimisation de la stabilité nucléaire.

Production industrielle et applications technologiques

Méthodes d'extraction et de purification

La production commerciale d'oxygène repose principalement sur la séparation cryogénique de l'air, atteignant des puretés supérieures à 99,5% par distillation fractionnée de l'air liquide. Les procédés du cycle Linde-Hampson utilisent l'expansion Joule-Thomson pour parvenir à la liquéfaction de l'air à environ -196°C, suivie d'une séparation en colonne distillatoire exploitant les différences de volatilité entre l'azote (bp -195,8°C) et l'oxygène (bp -182,95°C). La technologie alternative d'adsorption en régime de pression variable (PSA) utilise des tamis moléculaires pour adsorber sélectivement l'azote tout en permettant le passage de l'oxygène, produisant un oxygène de pureté 90-95% à coûts d'investissement réduits. Les techniques de séparation membranaire exploitent des matériaux polymériques avec perméabilité préférentielle à l'oxygène, atteignant généralement 35-50% de concentration en oxygène pour des applications spécialisées. La production électrolytique par électrolyse de l'eau génère un oxygène de haute pureté en sous-produit de la production d'hydrogène, consommant environ 4,5 kWh par mètre cube d'oxygène dans des conditions standard. La capacité mondiale de production dépasse 150 millions de tonnes annuellement, les principaux producteurs étant concentrés dans des régions disposant d'électricité abondante et de demande industrielle élevée. Les facteurs économiques incluent les coûts énergétiques pour les procédés électrolytiques et les économies d'échelle favorisant les grandes unités cryogéniques.

Applications technologiques et perspectives futures

Les applications métallurgiques consomment environ 55% de la production industrielle d'oxygène, principalement pour la métallurgie de l'oxygène de base où l'injection d'oxygène sous pression élimine les impuretés de carbone et de soufre du fer liquide. La synthèse chimique utilise l'oxygène pour des réactions d'oxydation dans la production pharmaceutique, pétrochimique et chimie fine, incluant la synthèse de l'oxyde d'éthylène, de l'oxyde de propylène et divers intermédiaires oxygénés. Les applications médicales englobent la thérapie respiratoire, la délivrance d'anesthésie et le traitement hyperbare à l'oxygène, nécessitant des niveaux de pureté pharmaceutique supérieurs à 99,0%. L'industrie aérospatiale utilise l'oxygène liquide comme oxydant dans les systèmes de propulsion spatiale, combiné à des carburants hydrocarbonés ou à l'hydrogène pour atteindre des impulsions spécifiques jusqu'à 450 secondes. Les procédés de traitement de l'eau utilisent l'oxygène pour le traitement biologique des eaux usées et l'ozonation, augmentant les niveaux d'oxygène dissous et oxydant les contaminants organiques. Les technologies émergentes incluent la combustion enrichie en oxygène pour améliorer l'efficacité énergétique, les systèmes de captation de carbone oxy-fuel et les piles à combustible à oxyde solide pour la conversion électrochimique de l'énergie. Les applications environnementales s'étendent à la dépollution des sols par oxydation chimique in situ et au traitement des eaux souterraines via des procédés d'oxydation avancée.

Développement historique et découverte

La découverte de l'oxygène résulta de recherches parallèles de Joseph Priestley et Carl Wilhelm Scheele dans les années 1770, Priestley isolant "l'air déphlogistiqué" en 1774 avant les travaux indépendants de Scheele sur "l'air de feu". Les études systématiques d'Antoine Lavoisier établirent le rôle fondamental de l'oxygène dans la théorie de la combustion, mettant fin à l'hypothèse du phlogistique dominante et fondant la chimie moderne de la combustion. Lavoisier nomma "oxygène" à partir des racines grecques signifiant "producteur d'acide", croyant initialement l'oxygène essentiel à toute formation acide. Les premières applications inclurent le chalumeau oxhydrique de Robert Hare (1801) et l'éclairage Drummond (1826), démontrant l'utilité de l'oxygène pour les procédés à haute température. Le développement industriel s'accéléra avec le procédé de liquéfaction de l'air de Carl von Linde (1895), permettant la production à grande échelle par séparation cryogénique. Les avancées du XXe siècle inclurent l'élaboration du procédé LD (1948), révolutionnant l'efficacité et la qualité de la production sidérurgique. Les recherches modernes se concentrent sur les matériaux de stockage de l'oxygène, les réactions catalytiques d'évolution de l'oxygène et les systèmes de photosynthèse artificielle pour une production durable. La surveillance atmosphérique de l'oxygène révéla des variations à long terme corrélées au changement climatique et à l'évolution biologique, établissant des indicateurs paléo-environnementaux pour les conditions terrestres anciennes.

Conclusion

La combinaison unique de l'élevée électronégativité, de la configuration biradicalaire et des multiples états d'oxydation établit l'importance fondamentale de l'oxygène à travers la chimie, la biologie et la technologie. Sa position d'élément le plus abondant dans la croûte terrestre et d'agent oxydant puissant alimente des processus géologiques, atmosphériques et biologiques essentiels au fonctionnement planétaire. Son importance industrielle englobe la métallurgie, la synthèse chimique et la production énergétique, les développements technologiques récents élargissant son utilisation à la dépollution environnementale et aux matériaux avancés. Les perspectives de recherche incluent le développement de catalyseurs efficaces pour l'évolution de l'oxygène en stockage renouvelable, de nouveaux transporteurs d'oxygène pour des applications médicales et des procédés d'oxydation avancés pour la restauration environnementale. La compréhension de la chimie de l'oxygène reste cruciale pour relever des défis mondiaux incluant la production d'énergie durable, l'atténuation du changement climatique et la restauration écologique.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.