| Élément | |

|---|---|

88RaRadium226.02542

8 18 32 18 8 2 |

|

| Propriétés de base | |

|---|---|

| Numéro atomique | 88 |

| Masse atomique | 226.0254 amu |

| Famille d'éléments | Métaux alcalino-terreux |

| Période | 7 |

| Groupe | 2 |

| Bloc | s-block |

| Année découverte | 1898 |

| Distribution des isotopes |

|---|

| Aucun |

| Propriétés physiques | |

|---|---|

| Densité | 5.5 g/cm3 (STP) |

H (H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |

| Fusion | 700 °C |

Hélium (He) -272.2 Carbone (C) 3675 | |

| Ébullition | 1140 °C |

Hélium (He) -268.9 Tungstène (W) 5927 | |

| Propriétés chimiques | |

|---|---|

| États d'oxydation | +2 |

| Potentiel de première ionisation | 5.278 eV |

Césium (Cs) 3.894 Hélium (He) 24.587 | |

| Affinité électronique | 0.100 eV |

Nobelium (No) -2.33 Cl (Cl) 3.612725 | |

| Électronégativité | 0.9 |

Césium (Cs) 0.79 F (F) 3.98 | |

| Rayon atomique | |

|---|---|

| Rayon covalent | 2.01 Å |

H (H) 0.32 Francium (Fr) 2.6 | |

| Van der Waals rayon | 2.83 Å |

H (H) 1.2 Francium (Fr) 3.48 | |

| Composés | ||

|---|---|---|

| Formule | Nom | État d'oxydation |

| RaCl2 | Chlorure de radium | +2 |

| Ra(ClO3)2 | Chlorate de radium | +2 |

| Ra(NO3)2 | Nitrate de radium | +2 |

| Ra(OH)2 | Hydroxyde de radium | +2 |

| Ra3N2 | Nitrure de radium | +2 |

| RaBr2 | Bromure de radium | +2 |

| RaCO3 | Carbonate de radium | +2 |

| RaF2 | Fluorure de radium | +2 |

| RaI2 | Iodure de radium | +2 |

| RaO | Oxyde de radium | +2 |

| RaSO4 | Sulfate de radium | +2 |

| RaWO4 | Tungstate de radium | +2 |

| Propriétés électroniques | |

|---|---|

| Électrons par couche | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2 |

| Configuration électronique | [Rn] 7s2 |

|

Modèle atomique de Bohr

| |

|

Diagramme de la boîte orbitale

| |

| électrons de valence | 2 |

| Structure de Lewis en points |

|

| Visualisation orbitale | |

|---|---|

|

| |

| Électrons | - |

Radium (Ra) : Élément du Tableau Périodique

Résumé

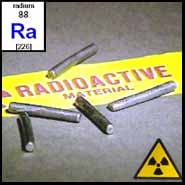

Le radium (Ra, numéro atomique 88) représente le métal alcalino-terreux naturel le plus lourd et l'unique membre radioactif du groupe 2 du tableau périodique. Cet élément hautement radioactif présente des propriétés métalliques caractéristiques avec une apparence argentée-blanchâtre qui s'oxyde rapidement à l'air. Le radium démontre des propriétés radioluminescentes uniques dues à son processus de désintégration alpha, ce qui a historiquement conduit à des applications étendues dans les peintures autoluminescentes et les traitements médicaux. L'élément possède une densité de 5,5 g/cm³, un point de fusion de 696°C et cristallise dans une structure cubique centrée. Tous les isotopes connus du radium sont radioactifs, Ra-226 étant le plus stable avec une demi-vie de 1 600 ans. Sa présence naturelle est extrêmement limitée, trouvée principalement comme produit de désintégration dans les minerais d'uranium et de thorium. Les applications modernes sont restreintes à des procédures médicales nucléaires spécialisées en raison des dangers radiologiques importants associés à l'élément et à ses produits de désintégration immédiats.

Introduction

Le radium occupe une position unique parmi les métaux alcalino-terreux en tant qu'unique membre radioactif du groupe 2, situé au numéro atomique 88 dans la septième période du tableau périodique. La configuration électronique [Rn]7s² le place directement sous le baryum et établit son comportement chimique caractéristique par la présence de deux électrons de valence dans l'orbitale s externe. Sa découverte en 1898 par Marie et Pierre Curie a marqué un moment décisif dans la recherche sur la radioactivité et le développement de la chimie nucléaire. L'élément suit les tendances périodiques attendues d'un accroissement du rayon atomique et d'une diminution de l'énergie d'ionisation par rapport aux éléments plus légers du groupe 2, tout en présentant des propriétés uniques liées à sa radioactivité prononcée. Le radium naturel n'existe que comme produit de désintégration dans les séries de désintégration de l'uranium-238, de l'uranium-235 et du thorium-232, avec une abondance crustale extrêmement faible nécessitant des techniques d'extraction spécialisées. Sa forte activité spécifique et les dangers associés ont largement éliminé ses applications commerciales, bien qu'il reste important dans la médecine nucléaire et la recherche fondamentale en physique nucléaire.

Propriétés Physiques et Structure Atomique

Paramètres Atomiques Fondamentaux

La structure atomique du radium comporte 88 protons et généralement 138 neutrons dans son isotope le plus stable, le Ra-226, donnant une masse atomique de 226,0254 unités de masse atomique. La configuration électronique [Rn]7s² indique un remplissage complet de toutes les coquilles électroniques internes via le cœur de gaz noble du radon, avec deux électrons occupant l'orbitale s du septième niveau d'énergie. Cette configuration produit une charge nucléaire effective ressentie par les électrons de valence d'environ +2,2, expliquant les effets d'écrantage importants provenant du nuage électronique interne. Les mesures du rayon atomique indiquent une valeur de 215 pm pour le rayon métallique, représentant la taille atomique la plus grande au sein des métaux alcalino-terreux et cohérente avec les tendances périodiques. Le rayon ionique de Ra²⁺ mesure 148 pm, démontrant une contraction substantielle après la perte des deux électrons de valence et la formation du cation dipositif stable. Les énergies d'ionisation première et seconde sont respectivement de 5,279 eV et 10,147 eV, reflétant la liaison relativement faible des électrons de valence et l'énergie significative nécessaire pour extraire des électrons de l'ion Ra²⁺ résultant.

Caractéristiques Physiques Macroscopiques

Le radium pur présente un éclat métallique argenté-blanchâtre qui s'assombrit rapidement lors de l'exposition atmosphérique en raison des réactions d'oxydation de surface. L'élément a une tendance marquée à former du nitrure de radium (Ra₃N₂) plutôt que de l'oxyde lorsqu'il est exposé à l'air, produisant le revêtement noir caractéristique observé sur les échantillons métalliques. L'analyse cristallographique révèle une structure cubique centrée à température et pression normales, avec un paramètre de réseau correspondant à des distances de liaison Ra-Ra de 514,8 pm. Cette disposition structurale correspond à celle du baryum et représente la phase stable du point de vue thermodynamique dans des conditions ambiantes. Le radium démontre une densité de 5,5 g/cm³, la plus élevée parmi les métaux alcalino-terreux et cohérente avec l'augmentation attendue de la masse atomique au sein du groupe. Les propriétés thermiques comprennent un point de fusion de 696°C (969 K) et un point d'ébullition de 973°C (1246 K), ces deux valeurs étant inférieures à celles du baryum et indiquant la continuation des tendances périodiques malgré la nature radioactive de l'élément. Les mesures de capacité thermique donnent des valeurs d'environ 25,0 J/(mol·K) à 298 K, tandis que la conductivité thermique atteint environ 18,6 W/(m·K). La radioactivité prononcée du radium engendre des effets d'auto-échauffement constants, avec des taux de dépôt d'énergie d'environ 0,676 watts par gramme pour le Ra-226, suffisants pour maintenir les échantillons à des températures élevées par rapport aux conditions ambiantes.

Propriétés Chimiques et Réactivité

Structure Électronique et Comportement de Liaison

La configuration électronique [Rn]7s² établit le comportement chimique du radium par la perte facile de deux électrons de valence pour atteindre la configuration stable du gaz noble radon. Cette caractéristique conduit exclusivement à la formation de l'état d'oxydation Ra²⁺ dans des conditions chimiques normales, l'état +2 représentant la forme favorisée du point de vue thermodynamique dans les environnements aqueux et solides. Le radium présente un comportement de liaison métallique typique à l'état élémentaire, avec une densité électronique délocalisée contribuant à la conductivité électrique et aux propriétés mécaniques. L'élément démontre un caractère électropositif fort avec une électronégativité de 0,9 sur l'échelle de Pauling, indiquant une tendance prononcée à la donation d'électrons dans les liaisons chimiques. La chimie de coordination implique principalement des interactions ioniques avec des espèces électronégatives, bien qu'un certain caractère covalent apparaisse dans les liaisons avec des ligands fortement polarisables. Les longueurs de liaison dans les composés du radium dépassent systématiquement celles des analogues alcalino-terreux plus légers, les distances Ra-O mesurant généralement 2,7 à 2,9 Å dans les environnements oxydes et les liaisons Ra-halogène s'étendant à 3,0 à 3,2 Å selon l'halogénure spécifique. Le rayon ionique élevé de Ra²⁺ facilite des nombres de coordination élevés, atteignant couramment des géométries 8 à 12 coordinées dans les structures solides.

Propriétés Électrochimiques et Thermodynamiques

Le radium présente un comportement électrochimique fortement réducteur avec un potentiel de réduction standard de -2,916 V pour le couple Ra²⁺/Ra, l'établissant comme le métal alcalino-terreux le plus électropositif. Cette valeur indique une tendance exceptionnelle à l'oxydation et explique la réaction rapide de l'élément avec l'eau et les constituants atmosphériques. Les énergies d'ionisation successives démontrent le motif attendu pour les éléments du groupe 2, la première énergie d'ionisation de 5,279 eV reflétant la liaison relativement faible des électrons 7s externes. La seconde énergie d'ionisation de 10,147 eV représente l'énergie significativement plus élevée nécessaire pour retirer un électron de l'ion Ra⁺ résultant, bien que cette valeur reste accessible dans des conditions chimiques normales. Les mesures d'affinité électronique indiquent une valeur positive faible d'environ 0,1 eV, cohérente avec la tendance générale des métaux alcalino-terreux vers des capacités minimales d'acceptation électronique. La stabilité thermodynamique des composés du radium varie considérablement selon la nature de l'anion, les fluorures et sulfates démontrant des énergies réticulaires particulièrement élevées dues à des interactions électrostatiques favorables. Les valeurs d'enthalpie standard de formation pour les composés courants incluent -1037 kJ/mol pour RaF₂, -996 kJ/mol pour RaO et -1365 kJ/mol pour RaSO₄, reflétant l'énergie substantielle libérée lors de la formation de l'ion Ra²⁺ et sa cristallisation subséquente.

Composés Chimiques et Formation de Complexes

Composés Binaires et Ternaires

Le radium forme une série étendue de composés binaires présentant la stœchiométrie et les caractéristiques structurales typiques des métaux alcalino-terreux. L'oxyde RaO cristallise dans la structure de sel gemme avec un caractère ionique important, bien que le composé montre une stabilité limitée dans des conditions atmosphériques normales en raison de sa conversion en hydroxydes et carbonates. Le fluorure de radium (RaF₂) adopte la structure fluorine caractéristique des fluorures alcalino-terreux, les ions Ra²⁺ occupant des sites cubiques coordonnés entourés de huit anions fluorure. Ce composé démontre une stabilité thermique exceptionnelle et une faible solubilité dans les milieux aqueux, des propriétés exploitées dans les procédures de séparation radiochimique. Le chlorure RaCl₂ cristallise dans la structure rutile et démontre une hygroscopicité élevée, formant facilement des espèces hydratées sous l'humidité ambiante. Les bromures et iodures suivent des motifs structuraux similaires avec un caractère ionique croissant et des énergies réticulaires décroissantes reflétant les tailles plus grandes des anions halogénures. La formation de sulfate produit RaSO₄, qui présente une solubilité aqueuse extrêmement faible (Kₛₚ = 4,0 × 10⁻¹¹) et sert de forme courante de précipitation pour les séparations analytiques. Le carbonate de radium (RaCO₃) précipite facilement à partir de solutions alcalines, tandis que le phosphate Ra₃(PO₄)₂ démontre des caractéristiques similaires de faible solubilité. Les composés ternaires incluent des halogénures mixtes et des sulfates complexes, bien que ces espèces aient été peu étudiées systématiquement en raison des contraintes liées à leur manipulation radiologique.

Chimie de Coordination et Composés Organométalliques

La formation de complexes de coordination avec le radium implique principalement des ligands durs capables d'interactions électrostatiques favorables avec l'ion Ra²⁺ volumineux et fortement chargé. La coordination aqueuse produit généralement les espèces [Ra(H₂O)₈]²⁺ ou [Ra(H₂O)₁₂]²⁺ selon les conditions de solution et la température, les molécules d'eau s'arrangeant respectivement en géométries antiprismatiques carrées ou icosaédriques. Les éthers couronnes démontrent une affinité particulière pour les ions Ra²⁺, avec des macrocycles comme le 18-couronne-6 formant des complexes stables qui permettent une extraction sélective à partir de solutions mixtes de cations. Le rayon ionique élevé facilite l'interaction avec des ligands polydentés comme l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA), bien que les complexes formés présentent des constantes de stabilité inférieures par rapport aux analogues alcalino-terreux plus petits. Les ligands cryptandiques offrent une sélectivité et une force de liaison accrues, le [2.2.2]cryptand formant des complexes Ra²⁺ exceptionnellement stables adaptés aux applications radiochimiques. La chimie organométallique du radium reste largement inexploquée en raison de la combinaison des préoccupations liées à la radioactivité et de la nature fortement électropositive du métal, qui empêche la formation de liaisons carbone-radium stables dans des conditions normales. Des travaux synthétiques limités suggèrent une formation possible d'espèces de type Grignard dans des conditions strictement anhydres, bien que ces composés présenteraient une réactivité extrême et une stabilité thermique limitée.

Présence Naturelle et Analyse Isotopique

Distribution et Abondance Géochimiques

Le radium présente une abondance crustale extrêmement faible d'environ 1 × 10⁻¹⁰% en poids, le classant parmi les éléments naturels les plus rares dans la croûte terrestre. Cette rareté reflète à la fois sa formation exclusive par des processus de désintégration radioactive et les demi-vies relativement courtes de ses isotopes comparées aux échelles de temps géologiques. Sa présence naturelle est étroitement liée aux gisements d'uranium et de thorium, où il existe en équilibre séculaire avec les radionucléides parents dans les séries de désintégration respectives. Les minerais d'uranium primaires comme la pechblende, la carnotite et l'autunite contiennent des concentrations de radium variant de 0,1 à 0,3 mg Ra par kg de minerai, correspondant à environ une partie de radium par million de parties d'uranium par activité. Les minéraux contenant du thorium comme la thorianite et les sables monazitiques constituent des sources supplémentaires en raison de la série de désintégration du thorium-232, bien que les concentrations soient généralement inférieures à celles trouvées dans les gisements d'uranium. Le comportement géochimique du radium est très similaire à celui du baryum en raison de rayons ioniques et densités de charge comparables, entraînant une coprécipitation dans les formations de barytine (BaSO₄) et une concentration dans des environnements sédimentaires. Les environnements marins présentent des concentrations dissoutes de radium de 0,08 à 0,1 Bq/m³, maintenues par un apport continu provenant de l'altération continentale et du décharge souterraine marine. Les sources thermales et systèmes géothermiques montrent souvent des niveaux élevés de radium dus à un lessivage accru des roches sources à des températures élevées.

Propriétés Nucléaires et Composition Isotopique

Un total de 33 isotopes du radium a été identifié avec des nombres de masse variant de 202 à 234, tous présentant une désintégration radioactive avec des demi-vies allant de microsecondes à des millénaires. Quatre isotopes existent naturellement comme membres des séries de désintégration primordiales : Ra-226 (t₁/₂ = 1 600 ans) provenant de la série de l'uranium-238, Ra-223 (t₁/₂ = 11,4 jours) issu de la désintégration de l'uranium-235, Ra-224 (t₁/₂ = 3,64 jours) et Ra-228 (t₁/₂ = 5,75 ans) tous deux dérivés de la désintégration du thorium-232. Le Ra-226 représente l'isotope le plus abondant et le plus étudié, constituant environ 99,9% du radium naturel et servant de source principale pour les applications industrielles. Cet isotope subit une désintégration alpha en émettant des particules alpha de 4,871 MeV, produisant du radon-222 comme produit filiation immédiat. Ce processus présente une activité spécifique de 1,0 Ci/g (37 GBq/g), suffisante pour produire des effets radioluminescents observables dans des matériaux contenant des phosphores. Le Ra-223 démontre une importance particulière dans les applications médicales nucléaires en raison de son profil de désintégration alpha et de sa demi-vie relativement courte, permettant des protocoles thérapeutiques ciblés avec une exposition radioactive limitée à long terme. Des études de résonance magnétique nucléaire révèlent que le Ra-226 possède un spin nucléaire nul, tandis que le Ra-223 présente un état fondamental de spin-3/2 avec un moment magnétique de +0,271 magnéton nucléaire. Les sections efficaces de capture neutronique pour les neutrons thermiques atteignent environ 36 barns pour le Ra-226, indiquant une probabilité significative d'absorption neutronique et une pertinence pour les calculs de neutronique des réacteurs.

Production Industrielle et Applications Technologiques

Méthodologies d'Extraction et de Purification

La production industrielle de radium reposait historiquement sur le traitement à grande échelle de concentrés de minerais d'uranium, avec des rendements d'extraction typiques de 0,3 à 0,7 mg de radium par tonne métrique de minerai de pechblende traité. Le processus initial impliquait une attaque du minerai pulvérisé avec de l'acide sulfurique concentré à température élevée, suivie d'une précipitation sélective des sulfates de radium et de baryum à partir de la solution obtenue. Des techniques de cristallisation fractionnée permettaient la séparation du radium du baryum plus abondant par des recristallisations répétées de solutions mixtes de chlorures, exploitant les différences subtiles de comportement de solubilité. Les méthodes originales de purification de Marie Curie nécessitaient le traitement de plusieurs tonnes de résidus de pechblende pour isoler des quantités de l'ordre du décigramme de composés de radium, illustrant la dilution extrême de l'élément dans les sources naturelles. Les techniques modernes utilisent la chromatographie d'échange d'ions avec des protocoles d'élution sélectifs pour obtenir des fractions de radium de haute pureté à partir de résidus d'usines à uranium ou de courants de traitement de combustible nucléaire usé. L'extraction par éthers couronnes fournit une sélectivité accrue pour les ions Ra²⁺ par rapport aux autres métaux alcalino-terreux, permettant des facteurs de concentration supérieurs à 10⁴ en une seule étape. Les niveaux de production actuels restent extrêmement limités, la production mondiale annuelle estimée à moins de 100 grammes par an, provenant principalement d'installations nucléaires spécialisées plutôt que d'opérations minières dédiées. La purification à des spécifications nucléaires nécessite plusieurs étapes chromatographiques pour atteindre des puretés radionucléidiques supérieures à 99,9% et minimiser la contamination par d'autres espèces alpha-émettrices.

Applications Technologiques et Perspectives Futures

Les applications historiques du radium se concentraient sur ses propriétés radioluminescentes uniques, permettant le développement de peintures autoluminescentes pour les cadrans d'horloges, les instruments d'aéronefs et le signalisation d'urgence pendant la première moitié du XXe siècle. Ces applications exploitaient l'excitation continue des phosphores de sulfure de zinc par la radiation alpha du Ra-226, produisant une luminescence verte soutenue sans source d'alimentation externe. Cependant, la reconnaissance des dangers sanitaires graves liés à l'exposition au radium a conduit à l'arrêt de la plupart des applications commerciales vers les années 1970, remplacées par des alternatives plus sûres comme les phosphores activés au tritium. Les applications médicales contemporaines se concentrent principalement sur le Ra-223 pour la thérapie alpha ciblée dans le traitement du cancer de la prostate avancé, où la préférence de l'isotope pour les tissus osseux et son émission alpha de courte portée permettent une irradiation tumorale localisée avec un dommage minimal aux tissus sains environnants. Les applications de recherche incluent l'utilisation de sources Ra-Be pour l'analyse par activation neutronique et les expériences de physique nucléaire, bien que ces sources soient progressivement remplacées par des générateurs neutroniques basés sur des accélérateurs. Des applications spécialisées en technologie des réacteurs nucléaires impliquent l'utilisation de sources contenant du radium pour le démarrage des réacteurs et la surveillance du flux neutronique, bien que les contraintes réglementaires limitent cet usage à des installations spécialisées. Les perspectives d'applications élargies restent limitées par les dangers intrinsèques liés à la radioprotection et la disponibilité d'alternatives plus sûres pour la plupart des usages potentiels, sa pertinence se maintenant principalement dans des protocoles de médecine nucléaire spécialisés et des recherches fondamentales en physique nucléaire.

Développement Historique et Découverte

La découverte du radium est issue de l'investigation systématique des phénomènes radioactifs dans les minerais d'uranium par Marie et Pierre Curie, commençant par leur analyse de 1898 des résidus de pechblende présentant des niveaux anormalement élevés de radioactivité. Les premiers efforts de séparation visaient à identifier les constituants radioactifs inconnus responsables d'activités supérieures à celles attribuables au seul uranium, conduisant à l'identification du polonium et du radium par des études de fractionnement soignées. L'annonce de la découverte du radium par les Curie le 26 décembre 1898 à l'Académie des Sciences de France a marqué un moment décisif en chimie nucléaire, bien que l'isolement du métal pur ait nécessité douze années supplémentaires de recherche intensive. La dévotion ultérieure de Marie Curie à la purification du radium impliquait le traitement de plus de trois tonnes de résidus de pechblende pour obtenir 0,1 gramme de chlorure de radium pur en 1902, travail qui lui valut le Prix Nobel de Chimie en 1911. L'isolement électrolytique du radium métallique fut réalisé en 1910 grâce à la collaboration entre Marie Curie et André-Louis Debierne, utilisant l'électrolyse de solutions de chlorure de radium avec une cathode de mercure suivie de la distillation du mercure. La production à l'échelle industrielle débuta en Autriche et aux États-Unis vers 1913, principalement motivée par la demande pour les applications radioluminescentes et les traitements médicaux. Le nom de l'élément dérive du mot latin "radius" signifiant rayon, reflétant ses émissions radioactives intenses qui ont immédiatement attiré l'attention des premiers investigateurs. La compréhension scientifique des propriétés nucléaires du radium évolua progressivement grâce aux travaux d'Ernest Rutherford, d'Otto Hahn et d'autres qui élucidèrent les relations des séries de désintégration et établirent les principes fondamentaux de la transformation radioactive. La reconnaissance des dangers sanitaires graves liés au radium émergea à travers les cas tragiques des ouvriers peintres de cadrans au radium dans les années 1920, conduisant finalement à l'établissement des normes de radioprotection et des concepts fondamentaux en physique de la santé au travail.

Conclusion

Le radium occupe une position unique parmi les éléments chimiques en tant que métal alcalino-terreux naturel le plus lourd et l'unique membre radioactif de son groupe périodique. La combinaison distinctive de son comportement chimique du groupe 2 avec sa radioactivité prononcée a façonné son importance scientifique et technologique pendant plus d'un siècle depuis sa découverte. Bien que les applications historiques du radium dans les peintures lumineuses et les traitements médicaux précoces aient été largement abandonnées en raison des dangers radiologiques, l'élément continue de contribuer aux protocoles de médecine nucléaire spécialisés et à la recherche fondamentale en physique nucléaire. La compréhension actuelle de ses propriétés reflète des investigations théoriques et expérimentales sophistiquées couvrant la structure atomique, les processus de désintégration nucléaire et la chimie de coordination. Les orientations futures de recherche incluront probablement l'exploration continue des applications en thérapie alpha ciblée, le développement de méthodologies améliorées de séparation et purification, ainsi que l'investigation des applications potentielles dans des systèmes avancés de réacteurs nucléaires. Sa rareté extrême et les défis associés à sa manipulation assurent que le radium restera principalement d'intérêt scientifique plutôt commercial, servant de sonde précieuse pour comprendre la chimie des éléments lourds et les processus de désintégration radioactive dans des contextes fondamentaux et appliqués de la science nucléaire.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.