| Élément | |

|---|---|

52TeTellure127.6032

8 18 18 6 |

|

| Propriétés de base | |

|---|---|

| Numéro atomique | 52 |

| Masse atomique | 127.603 amu |

| Famille d'éléments | Métaloïdes |

| Période | 5 |

| Groupe | 16 |

| Bloc | p-block |

| Année découverte | 1782 |

| Distribution des isotopes |

|---|

120Te 0.096% 122Te 2.603% 124Te 4.816% 125Te 7.139% 126Te 18.952% |

122Te (7.75%) 124Te (14.33%) 125Te (21.24%) 126Te (56.39%) |

| Propriétés physiques | |

|---|---|

| Densité | 6.232 g/cm3 (STP) |

(H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |

| Fusion | 449.65 °C |

Hélium (He) -272.2 Carbone (C) 3675 | |

| Ébullition | 990 °C |

Hélium (He) -268.9 Tungstène (W) 5927 | |

| Propriétés chimiques | |

|---|---|

| États d'oxydation (moins courant) | -2, +2, +4, +6 (-1, 0, +1, +3, +5) |

| Potentiel de première ionisation | 9.009 eV |

Césium (Cs) 3.894 Hélium (He) 24.587 | |

| Affinité électronique | 1.971 eV |

Nobelium (No) -2.33 (Cl) 3.612725 | |

| Électronégativité | 2.1 |

Césium (Cs) 0.79 (F) 3.98 | |

| Propriétés électroniques | |

|---|---|

| Électrons par couche | 2, 8, 18, 18, 6 |

| Configuration électronique | [Kr] 4d10 |

|

Modèle atomique de Bohr

| |

|

Diagramme de la boîte orbitale

| |

| électrons de valence | 6 |

| Structure de Lewis en points |

|

| Visualisation orbitale | |

|---|---|

|

| |

| Électrons | - |

Tellurium (Te) : Élément du Tableau Périodique

Résumé

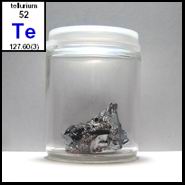

Le tellurium (Te, numéro atomique 52) est un métalloïde fragile, légèrement toxique, rare et argenté-blanc appartenant au groupe des chalcogènes du tableau périodique. Avec une abondance crustale comparable à celle du platine (~1 μg/kg), le tellurium présente des propriétés semi-conductrices uniques et forme divers composés dans des états d'oxydation allant de -2 à +6. L'élément démontre une structure cristalline trigonale, un point de fusion de 722,66 K (449,51°C) et un point d'ébullition de 1261 K (987,85°C). Ses applications industrielles principales incluent les cellules solaires au tellurure de cadmium, les dispositifs thermoélectriques et les alliages métallurgiques pour améliorer la malléabilité. Sa rareté terrestre extrême résulte de la formation d'hydrures volatils lors de l'agrégation planétaire, causant son appauvrissement via l'échappement atmosphérique.

Introduction

Le tellurium occupe la position 52 dans le tableau périodique en tant que pénultième membre du groupe 16 (chalcogènes), entre le sélénium et le polonium. L'élément présente des caractéristiques intermédiaires de métalloïde avec une configuration électronique [Kr]4d105s25p4, possédant quatre électrons de valence dans l'orbitale p externe. Cette configuration permet au tellurium d'adopter divers états d'oxydation et de former une vaste série de composés binaires et ternaires. Sa découverte date de 1782 par Franz-Joseph Müller von Reichenstein dans un minerai d'or transylvanien, bien que son identification systématique et sa dénomination aient été achevées par Martin Heinrich Klaproth en 1798. Le nom de l'élément provient du latin "tellus" signifiant terre, reflétant son contexte de découverte terrestre malgré son abondance cosmique supérieure à celle du rubidium. Son importance moderne se concentre sur les applications photovoltaïques, la conversion thermoélectrique et les technologies semi-conductrices spécialisées où ses propriétés électroniques uniques offrent des fonctionnalités irremplaçables.

Propriétés physiques et structure atomique

Paramètres atomiques fondamentaux

Le tellurium possède un numéro atomique de 52 et une masse atomique standard de 127,60 g·mol-1, notablement supérieure à celle de l'iode (126,90 g·mol-1) malgré son numéro atomique inférieur. La configuration électronique [Kr]4d105s25p4 montre des effets d'écran des sous-couches d, contribuant à un rayon atomique de 140 pm et un rayon covalent de 138 pm. Les calculs de charge nucléaire effective révèlent un écran modéré par les électrons internes, conduisant à une première énergie d'ionisation de 869,3 kJ·mol-1 et une affinité électronique de 190,2 kJ·mol-1. Les valeurs d'électronégativité incluent l'échelle de Pauling 2,1, l'échelle de Mulliken 2,01 et l'échelle d'Allred-Rochow 2,01, indiquant une capacité modérée d'attraction électronique intermédiaire entre le sélénium (2,55) et le polonium (2,0). Les énergies d'ionisation successives montrent une progression caractéristique des blocs p : seconde ionisation 1790 kJ·mol-1, troisième ionisation 2698 kJ·mol-1, reflétant l'extraction progressive des électrons des sous-couches remplies.

Caractéristiques physiques macroscopiques

Le tellurium cristallin présente un éclat métallique argenté-blanc dans le système cristallin trigonal (groupe d'espace P3₁21 ou P3₂21 selon la chiralité), structurellement analogue au sélénium gris. La structure cristalline consiste en des chaînes hélicoïdales parallèles contenant trois atomes de tellurium par tour, avec des distances interatomiques de 2,835 Å dans les chaînes et 3,49 Å entre celles-ci. La densité dans des conditions standards est de 6,24 g·cm-3, reflétant un empaquetage relativement compact malgré la structure en chaînes moléculaires. Les propriétés thermiques incluent un point de fusion de 722,66 K (449,51°C), un point d'ébullition de 1261 K (987,85°C), une chaleur de fusion de 17,49 kJ·mol-1 et une chaleur de vaporisation de 114,1 kJ·mol-1. La capacité thermique spécifique à 298 K est de 25,73 J·mol-1·K-1. L'élément présente un comportement semi-conducteur avec une bande interdite d'environ 0,35 eV et démontre une conductivité électrique anisotrope due à sa structure cristalline en chaînes. La photoconductivité se produit sous illumination, indiquant une excitation électronique à travers la bande interdite modeste.

Propriétés chimiques et réactivité

Structure électronique et comportement de liaison

La réactivité chimique du tellurium provient des quatre électrons de valence dans l'orbitale 5p, permettant la formation de deux liaisons covalentes avec la rétention de deux paires isolées dans la plupart des composés. Les états d'oxydation courants incluent -2 dans les tellurures, +2 dans les dihalogénures, +4 dans les tétrahalogénures et le dioxyde, et +6 dans l'hexafluorure et les dérivés de l'acide tellurique. L'état +4 prédomine dans les composés terrestres en raison de considérations de stabilité thermodynamique. La formation de liaisons implique généralement une hybridation sp³ produisant des géométries moléculaires angulaires, bien que les états d'oxydation élevés puissent présenter une coordination octaédrique comme dans TeF₆. Les longueurs des liaisons tellurium-oxygène varient de 1,88 Å dans TeO₃²⁻ à 2,12 Å dans TeO₄²⁻, reflétant un ordre de liaison et un environnement de coordination variables. Les rayons covalents augmentent avec l'état d'oxydation : Te⁻² (221 pm), Te⁰ (138 pm), Te⁴⁺ (97 pm), Te⁶⁺ (56 pm), démontrant une contraction électronique systématique lors de l'oxydation.

Propriétés électrochimiques et thermodynamiques

Les potentiels de réduction standards démontrent la position intermédiaire du tellurium dans la série des chalcogènes. Le couple Te/Te²⁻ présente un E° = -1,143 V, tandis que le couple TeO₂/Te affiche E° = +0,593 V en solution acide. Le couple TeO₄²⁻/TeO₃²⁻ montre un E° = +1,02 V, indiquant un caractère oxydant fort des espèces tellurates. La progression de l'électronégativité (O > S > Se > Te > Po) reflète une attraction nucléaire décroissante avec l'augmentation du rayon atomique. Les tendances de l'énergie d'ionisation suivent des modèles similaires, le tellurium présentant des valeurs modérées intermédiaires entre le sélénium et le polonium. Les données thermodynamiques des composés de tellurium indiquent généralement des enthalpies de formation négatives pour les oxydes et des valeurs positives pour les tellurures des métaux électropositifs. L'entropie standard du tellurium élémentaire est de 49,71 J·mol⁻¹·K⁻¹ à 298 K, cohérente avec une structure cristalline ordonnée. Les énergies de dissociation des liaisons diminuent dans la série : H₂O (463 kJ·mol⁻¹) > H₂S (347 kJ·mol⁻¹) > H₂Se (276 kJ·mol⁻¹) > H₂Te (238 kJ·mol⁻¹), reflétant l'augmentation de la longueur de liaison et la diminution du recouvrement orbitalaire.

Composés chimiques et formation de complexes

Composés binaires et ternaires

Le dioxyde de tellurium (TeO₂) représente l'oxyde le plus stable thermodynamiquement, cristallisant en deux formes polymorphiques : la paratellurite tétragonale et la tellurite orthorhombique. Sa formation se produit par oxydation atmosphérique à température élevée, produisant une coloration caractéristique bleue dans la flamme. Le dioxyde se comporte de manière amphotère, se dissolvant dans les acides forts pour former des composés telluryliques et dans les bases pour donner des tellurites. Le trioxyde de tellurium (β-TeO₃) se forme par décomposition thermique de l'acide orthotellurique Te(OH)₆, bien que les formes α- et γ- précédemment rapportées représentent des espèces hydroxylées mixtes plutôt que des oxydes purs à +6. La chimie des halogénures englobe toute la série, des fluorures aux iodures. L'hexafluorure de tellurium (TeF₆) adopte une géométrie octaédrique avec une longueur de liaison Te-F de 1,815 Å, démontrant une participation substantielle des orbitales d dans la liaison. Les tétrahalogénures TeCl₄, TeBr₄ et TeI₄ présentent des structures pyramidales carrées avec des paires isolées stéréochimiquement actives. Les tellurures binaires avec les métaux couvrent une large gamme de compositions, allant à la stœchiométrie simple 1:1 (ZnTe, CdTe) à des phases ternaires complexes incorporant d'autres chalcogènes ou cations.

Chimie de coordination et composés organométalliques

Le tellurium forme une vaste gamme de complexes de coordination grâce à l'utilisation des orbitales d vacantes et des électrons des paires isolées. La géométrie plan carré caractérise les anions tellurates tétrahalogénés TeX₄²⁻ (X = Cl, Br, I) avec des longueurs de liaison Te-X typiques de 2,5 à 2,7 Å. Les espèces polynucléaires incluent Te₂I₆²⁻ et Te₄I₁₄²⁻, démontrant la capacité du tellurium à adopter des modes de coordination pontants. Les cations de Zintl représentent des produits d'oxydation uniques formés en milieu superacide : Te₄²⁺ (plan carré), Te₆⁴⁺ (prismatique trigonal) et Te₈²⁺ (structure bicyclique). Ces espèces présentent des spectres électroniques et des propriétés magnétiques distinctifs reflétant la délocalisation des liaisons au sein des structures tellurium. La chimie organométallique reste limitée comparée aux chalcogènes plus légers en raison de l'augmentation de la labilité de la liaison Te-C. Les tellurols (R-TeH) démontrent une instabilité extrême vis-à-vis de l'élimination d'hydrogène, tandis que les telluraéthers (R-Te-R') montrent une stabilité accrue grâce à la saturation de coordination. Le suboxyde de tellurium trouve des applications spécialisées dans les supports optiques de stockage à changement de phase, exploitant les transitions réversibles cristallin-amorphe sous irradiation laser.

Présence naturelle et analyse isotopique

Distribution géochimique et abondance

L'abondance crustale du tellurium est d'environ 1 μg·kg⁻¹, comparable à celle du platine, représentant un des éléments stables les plus rares dans la croûte terrestre. Cette extrême rareté contraste fortement avec son abondance cosmique, où le tellurium dépasse le rubidium malgré une concentration terrestre 10 000 fois plus élevée pour ce dernier. Cette divergence s'explique par la formation d'hydrures volatils durant l'accrétion planétaire primitive. Dans les conditions réductrices caractéristiques de la nébuleuse solaire primitive, le tellurium a facilement formé de l'hydrure de tellurium (H₂Te), qui s'est ensuite échappé vers l'espace sous forme gazeuse. Le sélénium a connu un appauvrissement similaire mais moins prononcé. Le comportement géochimique moderne démontre des tendances chalcophiles et sidérophiles, avec une concentration préférentielle dans les phases sulfidées et les associations métalliques natives. La plupart du tellurium se trouve dans les minerais tellurés d'or incluant la calaverite et la krennerite (AuTe₂), la pézite (Ag₃AuTe₂) et la sylvanite (AgAuTe₄). Les cristaux de tellurium natifs apparaissent occasionnellement mais restent géologiquement rares. L'extraction industrielle repose principalement sur les boues anodiques des raffineries de cuivre et de plomb où le tellurium se concentre durant les processus d'électrolyse.

Propriétés nucléaires et composition isotopique

Le tellurium naturel comprend huit isotopes avec des nombres de masse 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128 et 130. Six isotopes (¹²⁰Te à ¹²⁶Te) présentent des configurations nucléaires stables, tandis que ¹²⁸Te et ¹³⁰Te subissent une désintégration radioactive extrêmement lente via l'émission bêta double et simple, respectivement. Les abondances isotopiques sont : ¹²⁰Te (0,09%), ¹²²Te (2,55%), ¹²³Te (0,89%), ¹²⁴Te (4,74%), ¹²⁵Te (7,07%), ¹²⁶Te (18,84%), ¹²⁸Te (31,74%) et ¹³⁰Te (34,08%). L'isotope ¹²⁸Te possède la demi-vie la plus longue mesurée parmi tous les radionucléides, soit 2,2 × 10²⁴ années, dépassant l'âge de l'univers d'environ 160 000 milliards de fois. Les moments magnétiques nucléaires varient de -0,8885 magnéton nucléaire (¹²³Te) à -0,7369 magnéton nucléaire (¹²⁵Te) pour les isotopes de masse impaire. Trente et un radioisotopes artificiels existent avec des masses de 104 à 142 et des demi-vies allant de microsecondes à 19 jours. Parmi les isotopes synthétiques notables, le ¹³¹Te (demi-vie 25 minutes) est important comme précurseur dans la production médicale d'iode-131 par bombardement neutronique. Les sections efficaces de capture neutronique thermique varient fortement : ¹²³Te (418 barnes) >> ¹²⁵Te (1,55 barnes), permettant une activation isotopique sélective.

Production industrielle et applications technologiques

Méthodes d'extraction et de purification

La récupération commerciale du tellurium se produit comme sous-produit des processus d'électroraffinage du cuivre et du plomb, où le tellurium se concentre dans les boues anodiques avec le sélénium et les métaux précieux. Le traitement typique des minerais de cuivre donne environ 1 kg de tellurium par 1000 tonnes de minerai traité, établissant des limites intrinsèques à l'approvisionnement. Les boues subissent un grillage à 773 K avec du carbonate de sodium en atmosphère oxydante, convertissant les tellurures métalliques en tellurite de sodium tout en réduisant les métaux nobles à leur forme élémentaire : M₂Te + O₂ + Na₂CO₃ → Na₂TeO₃ + 2M + CO₂. Le lavage à l'eau dissout les hydrotellurites (HTeO₃⁻), qui se séparent des sélénites insolubles par précipitation sélective avec de l'acide sulfurique. Le précipité de dioxyde de tellurium subit une réduction soit électrochimiquement, soit par réaction avec le dioxyde de soufre : TeO₂ + 2SO₂ + 2H₂O → Te + 2SO₄²⁻ + 4H⁺. La purification implique un raffinage à zone ou une distillation sous vide produisant un matériau technique de 99,5 à 99,99% de pureté. La production mondiale a atteint environ 630 tonnes en 2022, la Chine contribuant à ~54% par extraction primaire et récupération secondaire. Les contraintes d'approvisionnement et la demande croissante pour les applications photovoltaïques provoquent une volatilité des prix, variant entre 30 et 220 dollars par kilogramme selon la pureté et les conditions du marché.

Applications technologiques et perspectives futures

Les cellules photovoltaïques au tellurure de cadmium dominent les applications, représentant environ 40% de la consommation de tellurium. Ces dispositifs en couche mince atteignent des rendements commerciaux supérieurs à 22% avec des coefficients de température avantageux et des coûts de fabrication réduits comparés aux alternatives au silicium. Les propriétés semi-conductrices du CdTe (bande interdite 1,45 eV) offrent une absorption optimale du spectre solaire avec des pertes thermiques minimales. Les applications thermoélectriques consomment ~30% de la production via des compositions de tellurure de bismuth (Bi₂Te₃) présentant des valeurs de mérite (zT) proches de 1,0 près de la température ambiante. Ces matériaux permettent le refroidissement à l'état solide et la récupération de chaleur résiduelle dans les applications automobiles et industrielles. Les usages métallurgiques comprennent les alliages de cuivre au tellurium et les aciers faciles à usiner où de petites additions (0,04-0,08%) améliorent considérablement la malléabilité sans compromettre la conductivité électrique ou les propriétés mécaniques. Les applications émergentes incluent les détecteurs de rayons gamma au tellurure de cadmium-zinc ((Cd,Zn)Te) pour l'imagerie médicale et les observations astrophysiques. La technologie de mémoire à changement de phase exploite les transitions rapides cristallin-amorphe dans les compositions tellurium-germanium-antimoine pour le stockage de données non volatiles. Les recherches actuelles explorent les tritellurures de terres rares (RTe₃) présentant des ondes de densité de charge, la supraconductivité et des états électroniques topologiques avec des applications potentielles en informatique quantique.

Développement historique et découverte

La découverte du tellurium provient de l'étude d'un minerai d'or inhabituel de la mine Mariahilf près de Zlatna, en Transylvanie (actuelle Roumanie), durant le XVIIIe siècle. Initialement désigné "antimonalischer Goldkies" (pyrite d'or antimonieuse), le matériau a dérouté les minéralogistes en raison de propriétés incompatibles avec les composés d'antimoine connus. Franz-Joseph Müller von Reichenstein, inspecteur en chef des mines autrichien, a entamé des analyses systématiques en 1782, concluant que le minerai ne contenait ni antimoine ni bismuth mais une substance métallique inconnue. À travers plus de cinquante tests chimiques étalés sur trois ans, Müller a caractérisé les propriétés distinctives de l'élément : déterminations de densité, fumée blanche odorante de type radis lors du chauffage, coloration rouge des solutions sulfuriques et précipitation noire après dilution. Malgré une caractérisation complète, Müller ne put identifier la substance avec certitude, la nommant "aurum paradoxum" (or paradoxal) et "metallum problematicum" (métal problématique). Une redécouverte indépendante a eu lieu en 1789 par Pál Kitaibel étudiant un minerai similaire de Deutsch-Pilsen, bien que le crédit fut justement attribué à Müller. L'identification définitive et la dénomination furent établies par Martin Heinrich Klaproth en 1798 après isolement à partir de calaverite. Le nom "tellurium" provient du latin "tellus" signifiant terre, reflétant le contexte de sa découverte terrestre. Les premières applications inclurent les recherches de Thomas Midgley sur les propriétés antidétonantes dans les carburants automobiles dans les années 1920, bien que leur mise en œuvre fut rejetée en raison d'odeurs persistantes favorisant plutôt l'adoption du tétraéthylplomb.

Conclusion

Le tellurium occupe une position unique en tant qu'élément stable le plus rare de la croûte terrestre tout en démontrant une importance technologique cruciale dans les applications modernes d'énergie et d'électronique. Ses propriétés métalloïdes intermédiaires permettent une chimie d'oxydation variée couvrant les états -2 à +6 ainsi que la formation de structures moléculaires complexes incluant les cations de Zintl et les espèces interchalcogènes. Son importance industrielle se concentre sur la conversion photovoltaïque d'énergie via les cellules solaires au tellurure de cadmium et les systèmes de récupération de chaleur résiduelle thermoélectriques utilisant des compositions de tellurure de bismuth. Les limites d'approvisionnement découlant de méthodes d'extraction en sous-produit et de sa rareté géochimique extrême constituent des défis permanents pour son déploiement technologique élargi. Les orientations futures de recherche comprennent les matériaux quantiques à base de tritellurures de terres rares, les composites thermoélectriques avancés et les architectures de mémoire à changement de phase exploitant les capacités de commutation électronique uniques du tellurium. La compréhension de sa chimie fondamentale et le développement de chaînes d'approvisionnement durables restent critiques pour faire progresser les technologies de stockage et de conversion d'énergie de nouvelle génération.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.