| Élément | |

|---|---|

89AcActinium227.02782

8 18 32 18 9 2 |

|

| Propriétés de base | |

|---|---|

| Numéro atomique | 89 |

| Masse atomique | 227.0278 amu |

| Famille d'éléments | Actinides |

| Période | 7 |

| Groupe | 2 |

| Bloc | s-block |

| Année découverte | 1902 |

| Distribution des isotopes |

|---|

| Aucun |

| Propriétés physiques | |

|---|---|

| Densité | 10.07 g/cm3 (STP) |

(H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |

| Fusion | 1050 °C |

Hélium (He) -272.2 Carbone (C) 3675 | |

| Ébullition | 3197 °C |

Hélium (He) -268.9 Tungstène (W) 5927 | |

| Propriétés chimiques | |

|---|---|

| États d'oxydation | +3 |

| Potentiel de première ionisation | 5.172 eV |

Césium (Cs) 3.894 Hélium (He) 24.587 | |

| Affinité électronique | 0.350 eV |

Nobelium (No) -2.33 (Cl) 3.612725 | |

| Électronégativité | 1.1 |

Césium (Cs) 0.79 (F) 3.98 | |

| Rayon atomique | |

|---|---|

| Rayon covalent | 1.86 Å |

(H) 0.32 Francium (Fr) 2.6 | |

| Composés | ||

|---|---|---|

| Formule | Nom | État d'oxydation |

| Ac(NO3)3 | Nitrate d'actinium(III) | +3 |

| Ac2O3 | Oxyde d'actinium(III) | +3 |

| Ac2S3 | Sulfure d'actinium (III) | +3 |

| AcBr3 | Bromure d'actinium(III) | +3 |

| AcCl3 | Chlorure d'actinium(III) | +3 |

| AcF3 | Fluorure d'actinium(III) | +3 |

| AcI3 | Iodure d'actinium (III) | +3 |

| AcOF | Oxyfluorure d'actinium | +3 |

| AcPO4 | Phosphate d'actinium(III) | +3 |

| Propriétés électroniques | |

|---|---|

| Électrons par couche | 2, 8, 18, 32, 18, 9, 2 |

| Configuration électronique | [Rn] 6d1 |

|

Modèle atomique de Bohr

| |

|

Diagramme de la boîte orbitale

| |

| électrons de valence | 3 |

| Structure de Lewis en points |

|

| Visualisation orbitale | |

|---|---|

|

| |

| Électrons | - |

Actinium (Ac) : Élément du tableau périodique

Résumé

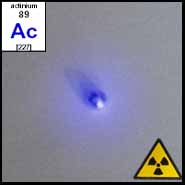

L'actinium (Ac) représente le premier élément de la série des actinides, positionné au numéro atomique 89 dans le tableau périodique avec la configuration électronique [Rn] 6d¹ 7s². Ce métal radioactif argenté-blanc présente des propriétés luminescentes distinctes, émettant une lueur bleu pâle due à sa radioactivité intense qui ionise les molécules d'air environnantes. L'actinium démontre un comportement chimique analogue à celui des lanthanides, particulièrement le lanthane, formant principalement des composés dans l'état d'oxydation +3. L'élément se trouve naturellement dans les minerais d'uranium et de thorium à des concentrations extrêmement faibles, environ 0,2 mg par tonne de minerai d'uranium. La production industrielle repose sur l'irradiation neutronique du radium-226 dans des réacteurs nucléaires, produisant des quantités milligrammiques adaptées aux applications de recherche. L'isotope le plus stable, ²²⁷Ac, possède une demi-vie de 21,772 ans, subissant principalement une désintégration bêta avec quelques émissions alpha occasionnelles. Sa rareté extrême et sa radioactivité limitent ses applications à des domaines spécialisés tels que la technologie des sources de neutrons et la recherche sur la thérapie alpha ciblée.

Introduction

L'actinium occupe une position unique en tant qu'élément actinide prototypique, établissant la base pour comprendre la structure électronique et le comportement chimique de la série de transition 5f. Situé en période 7 et groupe 3 du tableau périodique, l'actinium présente une configuration électronique [Rn] 6d¹ 7s² qui initie le remplissage systématique des orbitales 5f chez les actinides suivants. Le nom de l'élément provient du grec « aktinos », signifiant rayon ou faisceau, en référence aux émissions radioactives caractéristiques découvertes lors des premières recherches radiochimiques.

L'étude systématique de l'actinium a fourni des aperçus fondamentaux sur la chimie des actinides, les tendances périodiques au-delà des lanthanides et les fondements théoriques de la structure électronique des éléments lourds. La position de l'actinium en tant que précurseur de la série des actinides parallèle à celle du lanthane dans la série des lanthanides, démontrant des propriétés chimiques similaires tout en conservant des caractéristiques nucléaires distinctes. La découverte de l'élément pendant l'ère pionnière de la radioactivité par André-Louis Debierne en 1899 et Friedrich Oskar Giesel en 1902 a contribué significativement à la compréhension des chaînes de désintégration radioactive naturelles et des relations isotopiques chez les éléments lourds.

Propriétés physiques et structure atomique

Paramètres atomiques fondamentaux

L'actinium possède le numéro atomique 89 avec la configuration électronique [Rn] 6d¹ 7s², possédant trois électrons de valence dans les couches électroniques externes. La première énergie d'ionisation mesure environ 499 kJ/mol, reflétant l'élimination relativement facile des électrons 7s pour atteindre la configuration stable similaire au radon. Le rayon atomique mesure 188 pm, tandis que le rayon ionique de Ac³⁺ mesure environ 112 pm, représentant une contraction significative lors de l'ionisation due à l'augmentation de la charge nucléaire effective et à la perte des électrons de valence.

Les calculs de charge nucléaire effective indiquent des valeurs d'environ 3,2 pour l'électron 6d et 2,8 pour les électrons 7s, avec un blindage étendu fourni par les couches électroniques internes. Les études de résonance magnétique nucléaire révèlent que ²²⁷Ac présente un spin nucléaire I = 3/2 avec un moment magnétique nucléaire μ = +1,1 magnétons nucléaires. L'augmentation substantielle des énergies d'ionisation suivantes empêche la formation d'états d'oxydation supérieurs à +3 sous des conditions chimiques normales, établissant la dominance caractéristique de l'état d'oxydation +3 dans toute la chimie de l'actinium.

Caractéristiques physiques macroscopiques

L'actinium présente des propriétés métalliques caractéristiques avec une apparence argenté-blanc remarquable qui affiche un comportement luminescent. La radioactivité intense provoque l'ionisation des molécules d'air environnantes, produisant une lueur bleu pâle visible qui distingue l'actinium des autres éléments métalliques. Le métal démontre une dureté modérée avec un module de cisaillement estimé similaire à celui du plomb, permettant un traitement mécanique sous des conditions appropriées de sécurité radiologique.

L'analyse cristallographique révèle une structure cubique à faces centrées avec un paramètre de réseau a = 531,1 pm à température ambiante, fournissant la base structurale pour la conductivité métallique et les propriétés mécaniques. Les propriétés thermiques incluent un point de fusion estimé à 1050°C (1323 K) et un point d'ébullition de 3200°C (3473 K), reflétant une force de liaison métallique modérée typique des premiers éléments actinides. La densité mesure 10,07 g/cm³, nettement supérieure à celle des éléments lanthanides correspondants en raison des effets de contraction actinide. Les valeurs de capacité thermique spécifique restent mal caractérisées en raison des difficultés expérimentales liées à la manipulation d'échantillons radioactifs de taille suffisante pour des mesures calorimétriques.

Propriétés chimiques et réactivité

Structure électronique et comportement de liaison

La réactivité chimique de l'actinium découle de sa configuration électronique, possédant trois électrons de valence facilement éliminables qui atteignent la configuration de gaz noble stable du radon lors de l'ionisation. La séquence des énergies d'ionisation de 499 kJ/mol, 1170 kJ/mol et 1930 kJ/mol pour l'élimination successive des électrons établit la favorabilité thermodynamique de l'état d'oxydation +3. Les mesures des potentiels de réduction standard placent le couple Ac³⁺/Ac à -2,13 V par rapport à l'électrode hydrogène standard, indiquant des capacités réductrices puissantes comparables à celles des autres actinides précoces.

La liaison ionique domine la formation des composés d'actinium, le cation Ac³⁺ représentant le plus grand ion trivalent connu avec des nombres de coordination variant de 8 à 12 selon la taille des ligands et les exigences stériques. La première sphère de coordination contient typiquement 10,9 ± 0,5 molécules d'eau en solution aqueuse, établissant des réseaux d'hydratation étendus qui influencent la chimie en solution et la formation de complexes. Les effets du champ cristallin restent minimes en raison de l'absence d'orbitales 5f occupées dans Ac³⁺, entraînant des géométries de coordination déterminées principalement par des facteurs électrostatiques et stériques plutôt que par la stabilisation du champ des ligands.

Propriétés électrochimiques et thermodynamiques

Les mesures électrochimiques établissent l'électronégativité de l'actinium à 1,1 sur l'échelle de Pauling, reflétant une électropositivité modérée au sein de la série des actinides. L'affinité électronique de l'actinium neutre reste expérimentalement mal caractérisée en raison des difficultés de manipulation, bien que des calculs théoriques suggèrent des valeurs comparables à celles des autres actinides précoces. Les énergies d'ionisation successives démontrent le modèle caractéristique favorisant les états d'oxydation +3 : première ionisation à 499 kJ/mol, seconde à 1170 kJ/mol et troisième à 1930 kJ/mol, créant des barrières énergétiques substantielles empêchant la formation d'états d'oxydation supérieurs sous des conditions ambiantes.

L'analyse de stabilité thermodynamique révèle que les composés d'actinium présentent des énergies réticulaires élevées lorsqu'ils sont associés à des anions petits et hautement chargés, similaires aux analogues lanthanides. Les valeurs estimées de l'enthalpie standard de formation pour les composés d'actinium incluent -1950 kJ/mol pour Ac₂O₃ et -1277 kJ/mol pour AcF₃, reflétant la force des interactions ioniques. Les calculs de l'énergie libre de Gibbs confirment la favorabilité thermodynamique de l'oxydation de l'actinium dans des environnements aqueux et atmosphériques, entraînant une réaction spontanée avec la vapeur d'eau et l'oxygène pour former des revêtements protecteurs d'oxyde inhibant l'oxydation ultérieure.

Composés chimiques et formation de complexes

Composés binaires et ternaires

L'actinium forme une série étendue de composés binaires présentant principalement des caractéristiques de liaison ionique. Les halogénures d'actinium constituent la série la plus étudiée, le trifluorure d'actinium (AcF₃) possédant une structure cristalline hexagonale isotypique avec LaF₃. Les paramètres de réseau pour AcF₃ mesurent a = 741 pm et c = 755 pm, avec une densité calculée de 7,88 g/cm³. Le trichlorure d'actinium (AcCl₃) et le tribromure (AcBr₃) adoptent des structures hexagonales avec le groupe spatial P6₃/m, démontrant des tendances systématiques dans les rayons ioniques et les énergies réticulaires à travers la série des halogénures.

Les oxydes d'actinium se manifestent principalement sous forme d'Ac₂O₃, obtenus par décomposition thermique des précurseurs hydroxydes ou oxalates à température élevée. Le sesquioxyde présente une structure cristalline trigonale avec le groupe spatial P-3m1, possédant des paramètres de réseau a = 408 pm et c = 630 pm avec une densité calculée de 9,18 g/cm³. Le sulfure d'actinium (Ac₂S₃) démontre une structure cubique avec le groupe spatial I-43d, affichant une stabilité thermique significative et une résistance à l'oxydation atmosphérique. Les composés ternaires incluent l'hémihydrate de phosphate d'actinium (AcPO₄·0,5H₂O) avec une structure hexagonale et divers oxyhalogénures tels que AcOF, AcOCl et AcOBr, chacun représentant des arrangements cristallographiques distincts optimisant les interactions électrostatiques.

Chimie de coordination et composés organométalliques

La formation de complexes de coordination avec l'actinium implique principalement des interactions électrostatiques en raison de l'absence d'orbitales 5f occupées disponibles pour une liaison covalente dans l'état d'oxydation +3. Les ligands macrocycliques démontrent une sélectivité exceptionnelle pour les ions actinium, les éthers couronne présentant une liaison sélective en taille dépendant des dimensions de la cavité. Le DOTA (1,4,7,10-tétrazacyclododécane-1,4,7,10-tétracétique) fournit une liaison optimale pour Ac³⁺ par coordination octadentate, formant des complexes thermodynamiquement stables adaptés aux applications médicales.

Les composés organométalliques d'actinium restent largement inexplorés en raison des défis expérimentaux associés à la manipulation radioactive et aux demi-vies courtes des isotopes. Des calculs théoriques suggèrent que le cyclopentadiénure d'actinium (AcCp₃) présenterait un caractère ionique avec une contribution covalente minimale des orbitales 5f. Les complexes de coordination avec des ligands polydentés incluant l'EDTA, le DTPA et des agents chélatants spécialisés démontrent un potentiel pour la séparation sélective de l'actinium et les applications de livraison contrôlée. Ces complexes fonctionnent principalement par stabilisation électrostatique plutôt que par liaison covalente, l'actinium agissant comme un cation hautement chargé accommodé par des arrangements appropriés des atomes donneurs des ligands.

Présence naturelle et analyse isotopique

Distribution géochimique et abondance

L'actinium se trouve naturellement à des concentrations extrêmement faibles en tant qu'intermédiaire transitoire dans les chaînes de désintégration de l'uranium et du thorium. Les mesures d'abondance crustale indiquent environ 5,5 × 10⁻¹⁵ g/g de contenu en actinium, le classant parmi les éléments naturellement les plus rares. Les minerais d'uranium contiennent environ 0,2 mg de ²²⁷Ac par tonne d'uranium, tandis que les minerais de thorium en contiennent environ 5 ng de ²²⁸Ac par tonne de thorium. Ces concentrations reflètent l'équilibre entre la production continue par désintégration radioactive et l'élimination rapide par la désintégration propre de l'actinium.

Le comportement géochimique suit les modèles établis par les autres actinides trivalents et les lanthanides, l'actinium présentant une forte affinité pour les ligands donneurs d'oxygène dans les phases minérales. L'uraninite, la pechblende et la thorianite représentent les sources naturelles principales, bien que les concentrations en actinium soient trop faibles pour permettre une extraction directe. Les minerais secondaires d'uranium incluant l'autunite et la carnotite contiennent des traces d'actinium dont les concentrations varient selon la teneur en uranium et l'âge du gisement. Les processus d'altération mobilisent rapidement l'actinium à partir des minerais primaires, contribuant à des concentrations extrêmement faibles mais détectables dans les systèmes d'eau souterraine et de surface en aval des formations contenant de l'uranium.

Propriétés nucléaires et composition isotopique

L'actinium naturel se compose principalement de deux isotopes radioactifs : ²²⁷Ac (demi-vie de 21,772 ans) provenant de la chaîne de désintégration de l'uranium-235 et ²²⁸Ac (demi-vie de 6,15 heures) issu de la chaîne de désintégration du thorium-232. L'isotope ²²⁷Ac subit une désintégration bêta dans 98,62 % des cas avec une énergie maximale de 44,8 keV, tandis que 1,38 % des désintégrations se font par émission alpha avec une énergie de 4,95 MeV. Les calculs d'énergie de liaison nucléaire donnent une énergie de liaison totale de 1748,7 MeV pour ²²⁷Ac, correspondant à 7,70 MeV par nucléon, reflétant une stabilité nucléaire modérée dans la région des éléments lourds.

Les isotopes artificiels couvrent les nombres de masse de 203 à 236, ²²⁵Ac présentant un intérêt particulier pour les applications médicales en raison de sa demi-vie de 10,0 jours et de ses caractéristiques de désintégration alpha. L'isotope ²²⁶Ac possède une demi-vie de 29,37 heures avec des modes de désintégration complexes incluant l'émission alpha, la désintégration bêta et la capture électronique, offrant des applications de recherche en physique nucléaire. Les méthodes de production des isotopes artificiels incluent le bombardement deutéronique des cibles de radium-226, générant ²²⁵Ac par réactions (d,3n), et l'activation neutronique du radium-226 produisant ²²⁷Ac par des captures neutroniques successives et des séquences de désintégration bêta. Les mesures de section efficace nucléaire indiquent des valeurs d'absorption des neutrons thermiques de 8,8 × 10² barns pour les réactions ²²⁶Ra(n,γ)²²⁷Ra menant à la formation de ²²⁷Ac.

Production industrielle et applications technologiques

Méthodologies d'extraction et de purification

La production industrielle d'actinium dépend exclusivement de la synthèse artificielle en raison des concentrations naturelles prohibitivement faibles et de sa similarité chimique étroite avec les contaminants lanthanides. La voie principale de production implique l'irradiation neutronique des cibles de radium-226 dans des réacteurs nucléaires, opérant à des flux neutroniques thermiques de 10¹³-10¹⁴ n/(cm²·s) pendant plusieurs mois d'irradiation. La séquence de réaction nucléaire suit ²²⁶Ra(n,γ)²²⁷Ra puis une désintégration bêta avec une demi-vie de 42,2 minutes pour produire ²²⁷Ac avec un rendement d'environ 2 % basé sur la masse initiale de radium.

Les méthodologies de séparation exploitent les différences subtiles entre les rayons ioniques et le comportement de complexation de l'actinium et des contaminants lanthanides. Les techniques d'extraction par solvant utilisent des systèmes thenoyltrifluoroacétone-benzène à partir de solutions aqueuses ajustées à pH 6,0 pour une extraction sélective de l'actinium. La chromatographie d'échange d'ions utilisant des résines spécialisées fournit des facteurs de séparation supérieurs à 10⁶ pour la séparation actinium-thorium en milieu acide nitrique. La séparation ultérieure actinium-radium atteint des rapports approchant 100:1 en utilisant des résines d'échange cationique à faible réticulation avec des éluants acide nitrique. La capacité de production mondiale reste limitée à des quantités milligrammiques annuellement, les principales installations de production se situant aux États-Unis, en Russie et dans les centres de recherche européens.

Applications technologiques et perspectives futures

Les applications actuelles de l'actinium se concentrent sur la technologie nucléaire spécialisée et la recherche médicale, exploitant les propriétés nucléaires uniques de certains isotopes. L'isotope ²²⁷Ac sert de source de neutrons lorsqu'associé à des cibles de béryllium, produisant des flux neutroniques par réactions (α,n). Ces sources AcBe dépassent l'activité des sources AmBe et RaBe conventionnelles, trouvant des applications en analyse par activation neutronique, opérations de diagraphie de puits et systèmes de radiographie neutronique nécessitant une génération portable de neutrons.

Les applications médicales émergentes explorent ²²⁵Ac pour la thérapie alpha ciblée (TAT) dans le traitement du cancer, capitalisant sur sa demi-vie de 10,0 jours et ses caractéristiques d'émission alpha. Les complexes de chélation avec des ligands spécialisés incluant le DOTA et le HEHA permettent une livraison sélective aux tumeurs tout en minimisant l'exposition des tissus sains. Les générateurs thermoélectriques radioisotopiques explorent le potentiel de ²²⁷Ac pour des missions spatiales nécessitant une production d'énergie à long terme, bien que les limitations actuelles de production restreignent son application pratique. Les perspectives futures incluent le développement de méthodes de production basées sur des accélérateurs pour la synthèse de ²²⁵Ac, des technologies de séparation avancées pour améliorer l'efficacité de purification et l'étude théorique de la chimie des actinides superlourds en utilisant l'actinium comme base pour comprendre les tendances périodiques dans la série des électrons 5f.

Développement historique et découverte

Les composés d'actinium ont eu une importance historique à travers les dépôts minéraux radioactifs naturels bien avant l'isolement élémentaire, les minerais d'uranium contenant des concentrations traces d'actinium contribuant aux mesures globales de radioactivité. L'étude systématique des substances radioactives a commencé à la fin du XIXe siècle lorsque les chercheurs ont investigué la nature des émissions d'uranium et de thorium découvertes par Henri Becquerel puis étudiées par Marie et Pierre Curie.

André-Louis Debierne a réalisé le premier isolement rapporté de l'actinium en 1899 par fractionnement systématique des résidus de pechblende restants après l'extraction du radium par les Curie. La caractérisation initiale de Debierne décrivait l'élément comme chimiquement similaire au titane, révisée ultérieurement en 1900 pour ressembler au comportement du thorium. Friedrich Oskar Giesel a découvert indépendamment une substance similaire en 1902, lui donnant initialement le nom « émanium » en raison de son association avec des émanations radioactives gazeuses. Les mesures comparatives de demi-vie par Harriet Brooks, Otto Hahn et Otto Sackur entre 1904 et 1905 ont établi l'identité des substances de Debierne et de Giesel.

Le nom « actinium » provient de la dénomination de Debierne en 1899, dérivé du grec « aktinos » signifiant rayon ou faisceau, en référence aux émissions radioactives caractéristiques qui ont distingué le nouvel élément. L'investigation systématique des éléments transuraniens par Glenn T. Seaborg dans les années 1940 a établi le concept des actinides, positionnant l'actinium comme le membre prototypique de la série des transition 5f. Les techniques radiochimiques modernes développées pendant le Projet Manhattan ont fourni le fondement méthodologique pour les procédures actuelles de production et de purification de l'actinium, permettant la synthèse à l'échelle milligrammique pour les applications de recherche contemporaines.

Conclusion

L'actinium représente un élément chimique unique dont les propriétés établissent la base pour comprendre le comportement de la série des actinides tout en conservant des caractéristiques distinctes dues à sa position en tant que premier élément de transition 5f. Sa configuration électronique [Rn] 6d¹ 7s² et la dominance résultante de l'état d'oxydation +3 démontrent des tendances périodiques s'étendant au-delà de la série des lanthanides, fournissant des aperçus critiques sur la chimie des éléments lourds et la théorie de la structure électronique.

Les applications industrielles restent limitées par sa rareté extrême et les exigences de manipulation radioactive, bien que des applications spécialisées dans la technologie des sources de neutrons et les traitements médicaux émergents démontrent la pertinence technologique continue de l'actinium. Les perspectives futures incluent le développement de méthodologies de production améliorées, des techniques de séparation avancées pour accroître l'efficacité de purification et l'étude théorique des principes de la chimie des actinides en utilisant l'actinium comme prototype pour comprendre le comportement des électrons 5f dans les éléments superlourds. Son importance fondamentale dans l'enseignement de la chimie nucléaire et la recherche radiochimique garantit une investigation scientifique continue et une innovation technologique malgré les contraintes imposées par ses caractéristiques radioactives.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.