| Élément | |

|---|---|

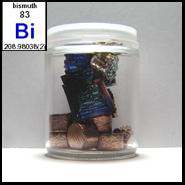

83BiBismuth208.9804012

8 18 32 18 5 |

|

| Propriétés de base | |

|---|---|

| Numéro atomique | 83 |

| Masse atomique | 208.980401 amu |

| Famille d'éléments | D'autres métaux |

| Période | 6 |

| Groupe | 15 |

| Bloc | p-block |

| Année découverte | 1000 |

| Distribution des isotopes |

|---|

209Bi 100% |

| Propriétés physiques | |

|---|---|

| Densité | 9.807 g/cm3 (STP) |

(H) 8.988E-5 Meitnérium (Mt) 28 | |

| Fusion | 271.52 °C |

Hélium (He) -272.2 Carbone (C) 3675 | |

| Ébullition | 1560 °C |

Hélium (He) -268.9 Tungstène (W) 5927 | |

| Propriétés chimiques | |

|---|---|

| États d'oxydation (moins courant) | +3 (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +4, +5) |

| Potentiel de première ionisation | 7.286 eV |

Césium (Cs) 3.894 Hélium (He) 24.587 | |

| Affinité électronique | 0.942 eV |

Nobelium (No) -2.33 (Cl) 3.612725 | |

| Électronégativité | 2.02 |

Césium (Cs) 0.79 (F) 3.98 | |

| Rayon atomique | |

|---|---|

| Rayon covalent | 1.51 Å |

(H) 0.32 Francium (Fr) 2.6 | |

| Van der Waals rayon | 2.07 Å |

(H) 1.2 Francium (Fr) 3.48 | |

| Composés | ||

|---|---|---|

| Formule | Nom | État d'oxydation |

| Bi2O3 | Oxyde de bismuth(III) | +3 |

| BiCl3 | Chlorure de bismuth(III) | +3 |

| Bi2Te3 | Tellurure de bismuth(III) | +3 |

| Bi(CH3COO)3 | Acétate de bismuth(III) | +3 |

| Bi(NO3)3 | Nitrate de bismuth(III) | +3 |

| Bi12SiO20 | Oxyde de silicium et de bismuth | +3 |

| Bi2(SO4)3 | Sulfate de bismuth(III) | +3 |

| Bi2S3 | Sulfure de bismuth(III) | +3 |

| Bi2Se3 | Séléniure de bismuth | +3 |

| NaBiO3 | Bismuthate de sodium | +5 |

| Bi2O5 | Oxyde de bismuth(V) | +5 |

| BiF5 | Pentafluorure de bismuth | +5 |

| Propriétés électroniques | |

|---|---|

| Électrons par couche | 2, 8, 18, 32, 18, 5 |

| Configuration électronique | [Xe] 4f14 |

|

Modèle atomique de Bohr

| |

|

Diagramme de la boîte orbitale

| |

| électrons de valence | 5 |

| Structure de Lewis en points |

|

| Visualisation orbitale | |

|---|---|

|

| |

| Électrons | - |

Bismuth (Bi) : Élément du Tableau Périodique

Résumé

Le bismuth (Bi), numéro atomique 83, représente l'élément non radioactif le plus lourd du tableau périodique, présentant des propriétés physiques et chimiques uniques qui le distinguent des autres métaux post-transition. Caractérisé par sa structure cristalline rhomboédrique, son apparence brillante argentée-brunâtre et son comportement diamagnétique, le bismuth montre une expansion thermique remarquable lors de la solidification et des propriétés électriques exceptionnelles. Avec un point de fusion de 271°C et une densité de 9,78 g/cm³, il forme principalement des composés trivalents et présente une toxicité minimale comparée aux métaux lourds environnants. La découverte récente de sa radioactivité très légère, où l'isotope ²⁰⁹Bi possède une demi-vie de 2,01 × 10¹⁹ années, établit le bismuth comme un pont entre les éléments stables et radioactifs en chimie nucléaire.

Introduction

Le bismuth occupe la position 83 dans le tableau périodique en tant qu'élément stable terminal du groupe 15 (pnictogènes), exhibant la configuration électronique ns²np³ typique de cette famille chimique. Sa position à l'intersection entre comportement métallique et non métallique se manifeste par une combinaison unique de lustre métallique, texture fragile et propriétés semi-conductrices lorsqu'il est déposé en couches minces. Sa structure électronique [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p³ reflète l'effet de contraction lanthanique et les influences relativistes prononcées pour les éléments lourds. La production industrielle d'environ 20 000 tonnes annuelles, principalement en provenance de Chine, soutient des applications variées allant des alliages à bas point de fusion à l'électronique, aux produits pharmaceutiques et aux matériaux avancés. Son importance historique s'étend de la métallurgie ancienne à la recherche moderne sur les isolants topologiques, en faisant à la fois un matériau classique et un sujet d'investigation scientifique innovant.

Propriétés physiques et structure atomique

Paramètres atomiques fondamentaux

La structure atomique du bismuth présente un numéro atomique Z = 83 et un poids atomique standard de 208,98040 ± 0,00001 u, reflétant la dominance de l'isotope ²⁰⁹Bi dans les échantillons naturels. La configuration électronique [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p³ montre un remplissage complet des sous-couches 4f et 5d avant l'occupation de l'orbitale 6p, caractéristique des éléments post-lanthanides. Les calculs de charge nucléaire effective indiquent un blindage significatif par les couches électroniques internes, entraînant un rayon atomique relativement grand comparé aux autres éléments du groupe 15. Les trois électrons non appariés de la 6p influencent les schémas de liaison chimique et les propriétés magnétiques. Les effets relativistes importants à ce numéro atomique modifient les énergies orbitales et contribuent aux caractéristiques physiques uniques. La première énergie d'ionisation de 703 kJ/mol reflète une facilité modérée d'arracher un électron de l'orbitale 6p externe, cohérente avec son caractère métallique.

Caractéristiques physiques macroscopiques

Le bismuth cristallise dans une structure rhomboédrique identique à celle de l'arsenic et de l'antimoine, avec des paramètres de maille illustrant l'augmentation de la taille atomique caractéristique des pnictogènes lourds. Il présente une apparence argentée-brillante lorsqu'il est fraîchement préparé, mais l'oxydation superficielle produit rapidement des teintes roses et finalement des films irisants par interférence optique des couches minces. Son point de fusion de 271°C (544,15 K) combiné à une densité de 9,78 g/cm³ place le bismuth parmi les métaux lourds à bas point de fusion. L'expansion thermique anormale de 3,32% lors de la solidification, partagée avec l'eau, le silicium, le germanium et le gallium, reflète une réorganisation structurale lors de la transition liquide-solide et contribue à son utilité dans les alliages compensateurs. Les mesures de conductivité thermique placent le bismuth parmi les métaux les moins conducteurs de chaleur, surpassé uniquement par le manganèse parmi les éléments stables.

Propriétés chimiques et réactivité

Structure électronique et comportement de liaison

La réactivité chimique du bismuth découle de sa configuration électronique de valence 6s²6p³, qui favorise facilement l'oxydation vers l'état +3 par perte des trois électrons 6p. Le cation Bi³⁺ résultant montre une grande stabilité due à l'effet de la paire inerte, où les électrons 6s² résistent à l'oxydation et expliquent la prédominance des composés trivalents. La chimie de coordination préfère des géométries octaédriques déformées et pyramidales, reflétant l'activité stéréochimique de la paire d'électrons libre dans les complexes Bi³⁺. Les composés organobismuth montrent des liaisons covalentes avec une composante ionique notable due aux différences d'électronégativité. L'état d'oxydation +5 n'apparaît que dans BiF₅ et complexes fluorés associés, nécessitant des conditions fortement oxydantes pour stabilisation. Les bismuthures rares contiennent du bismuth à l'état -3, se formant avec des métaux très électropositifs sous conditions synthétiques spécifiques.

Propriétés électrochimiques et thermodynamiques

L'électronégativité du bismuth (2,02 sur l'échelle de Pauling) reflète un caractère intermédiaire entre métaux et non-métaux, cohérent avec sa position à la limite métal-non métal. Les énergies successives d'ionisation montrent des ruptures nettes après la perte des trois électrons 6p, avec première ionisation (703 kJ/mol), seconde (1610 kJ/mol) et troisième (2466 kJ/mol) soutenant la stabilité du cation Bi³⁺. Les potentiels de réduction standards indiquent un caractère réducteur modéré, avec Bi³⁺/Bi à E° = +0,308 V versus électrode d'hydrogène standard. La stabilité thermodynamique des composés varie fortement selon l'état d'oxydation et l'anion, les oxydes et halogénures montrant généralement des enthalpies de formation élevées. Son comportement électrochimique en solution aqueuse dépend du pH, avec prédominance des espèces Bi(III) en milieu acide et formation d'oxydes en conditions neutres à basiques.

Composés chimiques et formation de complexes

Composés binaires et ternaires

L'oxyde de bismuth (III) (Bi₂O₃) est l'oxyde binaire le plus stable thermodynamiquement, cristallisant en plusieurs phases polymorphiques (α, β, γ, δ) avec des caractéristiques structurales distinctes. Il se forme facilement par oxydation du métal à haute température ou décomposition thermique de sels de bismuth. Le pentaoxyde de bismuth (Bi₂O₅) n'existe que sous conditions fortement oxydantes et se décompose en trioxide à température ambiante. Les halogénures suivent des tendances systématiques : tous les trihalogénures (BiX₃) sont bien caractérisés, seul BiF₅ étant un pentahalogénure stable. Les trihalogénures adoptent des structures lamellaires avec coordination octaédrique déformée, s'hydrolysant facilement en oxyhalogénures (BiOX) d'importance technologique. Le sulfure de bismuth (III) (Bi₂S₃) existe naturellement comme minéral bismuthinite, principal minerai du bismuth, avec des propriétés semi-conductrices et applications photovoltaïques.

Chimie de coordination et composés organométalliques

Les complexes de coordination du bismuth montrent généralement des nombres de coordination de 3 à 9, avec des géométries allant de la pyramide trigonale au prisme trigonal déformé selon la taille et les exigences électroniques des ligands. La paire libre stéréochimiquement active dans les complexes Bi³⁺ influence les géométries moléculaires et provoque des distorsions par rapport aux polyèdres idéaux. Les ligands donneurs mous comme les phosphines, thiolates et groupes aryles forment des complexes particulièrement stables grâce à un caractère covalent accru. La chimie organobismuth inclut des composés triarylbismuth, ylides et systèmes bismacycliques utilisés en synthèse organique et science des matériaux. Les liaisons bismuth-carbone possèdent typiquement 10-20% de caractère ionique, intermédiaire entre covalent et ionique pur. Les avancées récentes comprennent des composés en amas avec des nucléarités inhabituelles et des espèces mixtes contenant à la fois Bi³⁺ et des centres métalliques.

Occurrence naturelle et analyse isotopique

Distribution géochimique et abondance

L'abondance crustale du bismuth varie entre 8 et 180 parties par milliard selon les études, convergeant généralement vers 25 ppb, le plaçant parmi les éléments stables les plus rares. Son comportement géochimique montre des tendances chalcophile et sidérophile, se concentrant dans des environnements riches en sulfures et phases métalliques lors de la différenciation planétaire. Les occurrences principales incluent des dépôts natifs en Australie, Bolivie et Chine, ainsi que les minéraux bismuthinite (Bi₂S₃) et bismite (Bi₂O₃). Les processus hydrothermaux concentrent le bismuth via un transport préférentiel dans des fluides sulfurés, l'associant à la minéralisation de cuivre, plomb et tungstène. L'extraction économique repose principalement sur la récupération en sous-produit lors de la fusion de métaux de base plutôt que sur un minerai spécifique. Les statistiques mondiales indiquent une production annuelle d'environ 20 000 tonnes, la Chine fournissant 80% de l'offre mondiale par des procédés métallurgiques intégrés.

Propriétés nucléaires et composition isotopique

Le bismuth naturel est constitué exclusivement de l'isotope ²⁰⁹Bi, en faisant l'élément monoisotopique le plus lourd du tableau périodique. Ses propriétés nucléaires révèlent une radioactivité alpha avec une demi-vie de (2,01 ± 0,08) × 10¹⁹ années, dépassant l'âge de l'univers par près de dix ordres de grandeur. Son activité spécifique est d'environ 3 becquerels par kilogramme, représentant des niveaux extrêmement faibles comparables au bruit de fond naturel. Les particules alpha énergétiques de 3,14 MeV proviennent de la désintégration vers ²⁰⁵Tl, avec un rapport de branchement proche de 100% pour ce mode. Les isotopes artificiels couvrent les masses 184-218, avec ²¹⁰Bi (5,01 jours) et ²¹³Bi (45,6 minutes) utilisés en médecine nucléaire et thérapie alpha ciblée. Les sections efficaces de capture neutronique thermique (0,0338 barns) facilitent la production isotopique en environnement de réacteur. L'analyse spectrométrique confirme l'homogénéité isotopique des échantillons terrestres, contrairement aux éléments avec variation isotopique naturelle.

Production industrielle et applications technologiques

Méthodes d'extraction et de purification

La production principale du bismuth repose sur l'extraction pyrométallurgique à partir des résidus de raffinage du plomb, boues de fusion du cuivre et déchets de traitement du tungstène. Le procédé Betterton-Kroll élimine le bismuth du plomb par ajout de calcium et magnésium, formant des composés intermétalliques séparés par différences de densité. La raffination électrolytique obtient un bismuth de haute pureté par électrodéposition contrôlée à partir de solutions alcalines, optimisant densité de courant et composition du bain. Les approches hydrométallurgiques utilisent un lixiviat sélectif à l'acide nitrique suivi de précipitation et réduction pour récupérer le bismuth des matrices complexes. La distillation sous vide permet une purification finale à 99,99% par volatilisation sélective du bismuth par rapport aux métaux associés. Les coûts de production reflètent la dilution des matières premières et la complexité des traitements métallurgiques. Les protocoles de contrôle qualité définissent des seuils d'impuretés stricts pour les applications électroniques, surveillant particulièrement l'arsenic, l'antimoine et le plomb.

Applications technologiques et perspectives futures

Les applications traditionnelles du bismuth concernent les alliages fusibles pour systèmes de protection incendie, où le contrôle précis du point de fusion fournit des déclencheurs thermiques fiables pour sprinklers et fusibles électriques. Son expansion à la solidification compense le retrait des alliages plomb-tin-bismuth utilisés en typographie, maintenant leur stabilité dimensionnelle. Les régulations environnementales stimulent les alternatives sans plomb, les soudures au bismuth offrant une toxicité réduite pour l'électronique et les installations sanitaires. En pharmacie, son faible risque toxique est exploité dans des composés comme le subsalicylate de bismuth pour traitements gastro-intestinaux et formulations contre l'Helicobacter pylori. La recherche en matériaux avancés explore les superconducteurs à base de bismuth, notamment le système Bi₂Sr₂Ca₂Cu₃O₁₀ (Bi-2223) avec température critique supérieure à 100 K. Les applications thermoelectriques utilisent des alliages de tellurure de bismuth pour le refroidissement et la génération d'énergie, les matériaux nanostructurés améliorant le facteur de mérite. Les études sur les isolants topologiques examinent les composés de bismuth pour l'informatique quantique et les applications spintroniques, représentant des domaines innovants de développement technologique.

Développement historique et découverte

Le bismuth figure parmi les métaux les plus anciennement connus, des preuves archéologiques indiquant sa connaissance par des civilisations anciennes comme l'Égypte et les Incas. Une confusion persistante avec le plomb et l'étain s'est maintenue jusqu'à l'analyse chimique systématique du XVIIIe siècle, établissant son identité unique via des propriétés physico-chimiques distinctes. Son nom provient d'étymologies incertaines, possiblement liées à l'expression allemande "weiße Masse" (masse blanche) ou à des termes arabes pour l'antimoine blanc. Les traités métallurgiques du XVIe siècle de Georgius Agricola documentent les minerais et méthodes d'extraction. La distinction chimique du plomb fut confirmée en 1753 par Claude François Geoffroy, démontrant des produits d'oxydation et réactivité différents. Les applications industrielles ont évolué des préparations cosmétiques et pharmaceutiques vers l'électronique et la science des matériaux. Ses propriétés nucléaires furent découvertes en 2003 seulement, révélant sa radioactivité alpha extrêmement longue qui le positionne comme l'élément stable naturel le plus lourd. La recherche contemporaine continue d'explorer sa chimie et physique, maintenant son importance dans les études scientifiques avancées.

Conclusion

Le bismuth occupe une position distinctive dans le tableau périodique en tant qu'élément le plus lourd possédant une stabilité à long terme, reliant la chimie des métaux lourds traditionnels à la recherche en matériaux avancés. Sa combinaison unique de faible toxicité, propriétés physiques utiles et réactivité chimique variée stimule l'innovation technologique dans plusieurs secteurs industriels. Son caractère diamagnétique, expansion thermique et chimie de coordination offrent des aperçus fondamentaux en physique des éléments lourds et théorie de la liaison. Les recherches futures porteront sur les matériaux topologiques, technologies quantiques et applications en chimie durable exploitant sa compatibilité environnementale. La reconnaissance récente de sa nature radioactive ajoute une dimension en chimie nucléaire à un domaine scientifique déjà riche, assurant sa pertinence en recherche fondamentale et applications pratiques.

-donnez-nous vos commentaires de votre expérience avec l'équilibreur d'équation chimique.